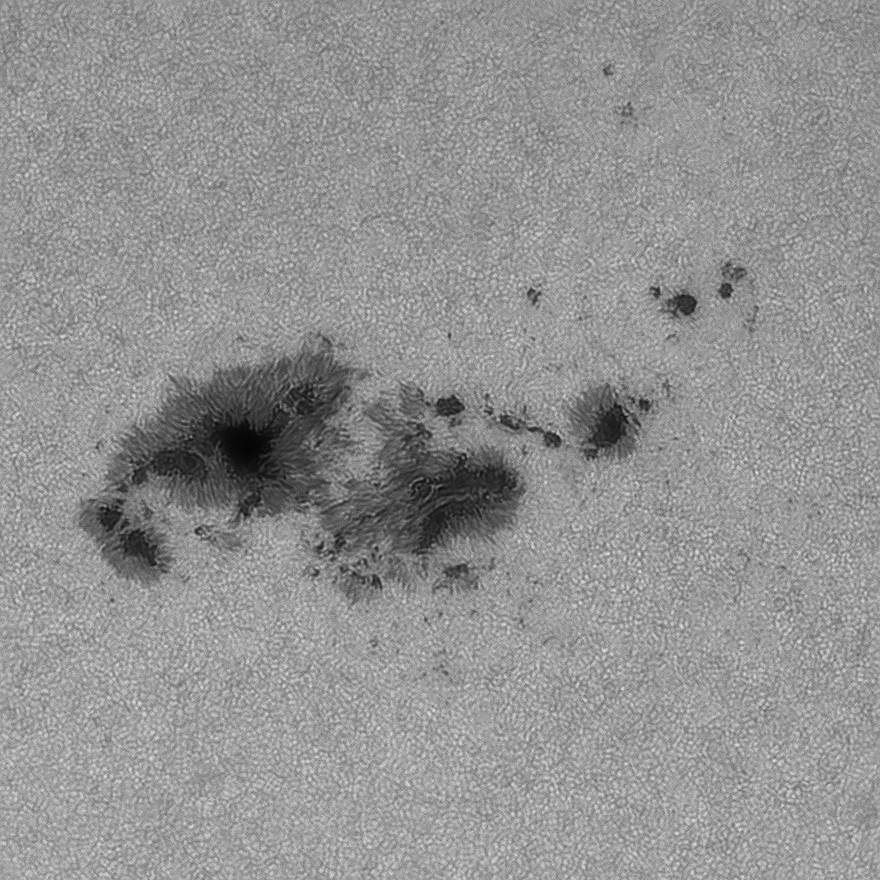

| NOAA13354群(太陽黒点) |

| 6月29日(木) |

太陽面の中央部付近に達したNOAA13354群が発達しています。肉眼で見えるという報告もあるようです(ただし日食グラスを使用して見ないと目を傷めますのでご注意ください)。

このところの横浜は、曇り空の毎日です。撮影できなくてやきもきしていたのですが、今日の午前中は晴れてくれたので、久しぶりに太陽面を撮影しました。気流の状態もまずまずでしたが、ミューロン21センチ反射望遠鏡で撮影した画像では、粒状斑が流れていました。20センチ以上の反射望遠鏡を持ち出すには、まだまだの気流です。12.5センチ屈折望遠鏡で撮影した画像を下にアップします。

本来であれば、ひたちなか市に保管中のTOA150B(15センチ屈折望遠鏡)で撮影したいところですが、そうもいきません。12.5センチでは解像度に限界があるのですが、仕方がありません。この6月は天気が悪くて、わずかに4日しか撮影できませんでした。

しかしその分、画像処理などの作業がなくなるので、ほかの取り組みができます。TOYOTA2000 1/8スケールモデルの製作は、運転席側のシートを組み立てているところで、パーツに間違ったのが入っていました。カスタマーサービスに連絡して、パーツを送ってもらう手続きをしている最中です。届くまでは製作を中断です。今は、2枚同時進行で制作中の絵に力を入れています。

明日から、また曇り空が続く予報なので、太陽面の撮影はしばらくできないでしょう。下の画像は、表題の黒点群を拡大撮影したものです。撮影データや、その他の画像は、こちらをご覧ください。 |

|

| 阿久津観測所レポート(セブ島 フィリピン 6月21日) |

| 6月21日(水) |

左の画像は、6月17日(土)の阿久津観測所から見た風景です。この日はとても良い天気だったようです。夜には、たくさんの人々が訪れ、金星、火星、オメガ星団などを楽しんだとのことです。

当日は、セブ島市内に買い物に出かけたそうです。買い物帰りに道路際のモールでフィリピン料理を楽しんだとのこと。3人で2500円とのことですが、ご飯以外は追加できるそうです(写真下)。

別の日に、田舎の路地で買ったバナナ(写真下)ですが、これでなんと、500円とちょっととのこと。誠にうらやましい限りですね。

今日は夏至です。1年のうちで、昼間の時間が最も長くなります。太陽の南中高度は、横浜で78度に達します。しかし、セブ島では、天頂を超えて、北の空の77度のところに位置します。すなわち、北中です。もちろん東から西へ移動していきますが、見かけの動きが日本とは逆になるので、初めて体験する方は、違和感を覚えることでしょう。右下の画像は、夏至の日の太陽(すなわち今日)です。

住んでいる場所により、太陽の動きが異なるのは、興味深いですね。南極や北極では、まったく異なる動きの太陽となります。プラネタリウムで見ると一目瞭然なのですが、それを実現してくれるプラネタリウム施設は、少ないと思います。 |

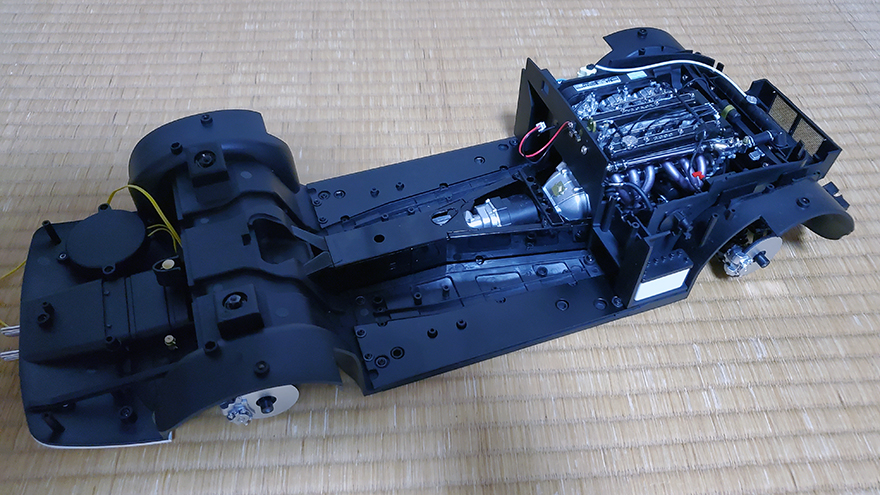

| TOYOTA2000GT 1/8スケールモデル制作レポート |

| 6月18日(日) |

シャーシの部分にエンジンが載りましたので、アップします。エンジンをシャーシに取り付け、その外側のエンジンベイを取り付ける段階で、かなり苦労してしまいました。シャーシを裏返したりして格闘している間に、細かいパーツのいくつかを破損してしまいました。

これまでの組み立て手順の解説書を取り出し、調べながら、接着剤等で接続しながら何とかここまで来ました。組み立て手順の解説書は、時々誤りがあったりするので、その箇所では組み立てにとても苦労します。ネット上などで調べて、組み立てを進めることになります。

エンジンがシャーシに載ると、全体的に見て、とても精密にできていることがわかります。この後の組み立ても、大変さが予測されますが、ここまで来たので、何とか完成させたいと思っています。これから届くパーツもあるので、今年中にできるのかどうかは、わかりません。

細かいパーツをピンセットで挟んだ瞬間に、飛ばしてしまうことがあるのですが、その場合でも見つけやすいように、組み立ては畳の上で行っています。

|

| 仮設プラネタリウム(関市まなびセンター 岐阜県関市 6月10日から11日) |

| 6月13日(火) |

令和5年度の2度目の投影です。6月10日(土)から11日(日)にかけて行いました。 令和5年度の2度目の投影です。6月10日(土)から11日(日)にかけて行いました。

台風3号によって刺激された梅雨前線が活発化しているせいか、往路の途中で大雨の中を走ることを余儀なくされました。いつもよりも2時間早めに横浜の自宅を出発しました。

御殿場インターチェンジを過ぎた頃から、雨脚が強くなりました。天気が不安定なときには、いつもこのエリアから雨になります。断続的に強い雨が降る中、一気に、関市直近の美濃加茂サービスエリアまで走りました。このような大雨の時には、途中で車中泊とすると、何があるかわからないためです。

予定されている時間までに、施設に入るためには、途中のリスクを最小限におさえるようにしておかなくてはいけません。移動式プラネタリウムの出張投影をしているときにもそうでした。例えば、九州のように、横浜からどんなに遠方であろうと、指定された時間内に入ることを必ず守っていました。クライアントから信頼を得るためには、あたりまえのことでしょう。

雨は、夜明けまで断続的に強くなったり弱くなったりしていましたが、車の中で爆睡してしまったため、よくわかりませんでした。起きたとき雨は小雨になっていました。午前中のうちに施設に入り、設営を行いました。

今回の投影の、後半部のテーマ解説は「人工衛星について」です。天文学者やアマチュア天体写真家の間でも問題になっている、スターリンク衛星に関しても触れました。基本的には、人工衛星とはどのようなもので、どのような役割で打ち上げられるのか、ということについて解説したものです。

前述のスターリンク衛星とは、アメリカのスペースX社が提供するインターネット環境を快適にするためのものですが、広範囲をカバーするためにたくさんの衛星が地球のまわりをまわっています。それが天体観測のためには、写真撮影時に、幾筋もの光の軌跡となって、写真に写り込むため、邪魔になるというものです。

10日(土)の夜は、市民天体観望会の日です。今の時期は、夏至に近く日没が遅いので、開催時刻も夜7時からです。プラネタリウムで、観望対象の解説などをしたのち、屋上に上がってもらって望遠鏡を使用して、星空を見るものです。この時期は、投影が終わっても薄明がまだ終わりませんが、西の空に見頃になっている金星が観望対象でした。

天気が悪く、参加者が少ないであろうと思っていたのですが、予想よりもたくさんの参加者があったので、驚いてしまいました。プラネタリウムの投影のみで、おしまいとなりました。天気は改善されませんでした。

11日(日)の投影が終わると、その足で横浜まで戻りました。復路も天気が悪かったのですが、雨はさほどでもありませんでした。歳をとったせいか、あるいは、湿度の高いこの時期のせいなのか、翌日は体調が今ひとつでしたので、1日中寝ていました。疲れが取れずに、何もする気になりませんでした。このままだと、体に悪いので、今日は無理して、朝からいつものような生活パターンに戻しています。

毎回私共の投影を見に来てくださる常連の皆様をはじめ、雨の中でも見に来てくださる観客の皆様に感謝を申し上げます。ありがとうございました。写真は、市民天体観望会開催時の、プラネタリウム投影前の様子です。 |

| 横浜・ひたちなか間往復(5月30日から31日) |

| 6月2日(金) |

首都高速道路の1号羽田線、東京と横浜を結ぶ「高速大師橋」の架け替え工事に伴い、5月27日(土)から6月10日(土)の午前5時までの2週間、通行止めの区間が発生しています。この影響で、周辺道路が渋滞することが、テレビのニュースなどで伝えられていました。

事前に告知されてはいましたが、他人事のように思っていました。しかし、5月30日(火)から31日(水)にかけて、ひたちなかに住む姉の家まで往復することになりました。この渋滞を避けて首都高速を抜けていくためには、どうすればよいか前日に考えていました。結論として、横浜横須賀道路を通り、横浜町田インターチェンジから東名高速に入り、首都高速に入るか、最悪の場合は首都圏中央自動車道(圏央道)を利用して、つくばジャンクションから常磐自動車道に入るかの、どちらかのルートにしようと考えていました。

当日は、午前9時前に自宅を出発しました。横浜横須賀道路に入ると、東名高速の首都高速に入る手前の区間で渋滞している旨の表示が出ていました。そこで途中から、圏央道の直近のインターチェンジを目指し、相模原愛川インターチェンジから入り、かなりの遠回りをして、つくばジャンクションまで行きました。

通常であれば3時間ちょっとで、ひたちなか市まで行きますが、つくばジャンクション手前で、お昼になってしまいました。菖蒲(しょうぶ)パーキングエリアに車を入れて、お昼としました。ランチに選んだのは、三元豚のカツの入ったカツカレーでした。選べるメニューが少なかったこともあり、期待はしていませんでしたが、カツは、ジューシーでとてもおいしいものでした。

高速道路上の、サービスエリアやパーキングエリアで食事をすることは、たびたびありますが、これまでに走った、全国の道路の中では、パーキングエリアでの食事において、意外とおいしいものに出会うことが多く、穴場の施設だと思っています。このパーキングエリアでの食事も、新しい発見でした。しかし、通常利用するルートではないため、ここで食事をすることは、今後はないと思います。

用事を済ませたのち、姉の家に保管している一部の光学機器をメンテナンスしました。それまでは天気がよかったのですが、夕方から雲行きが怪しくなり、やがて大粒の雨が雷とともに。この時期に良くある天気の急変のパターンです。おそらく、午前中に尾瀬や日光で発達した積乱雲が、茨城県の北部から中央部付近を通過して、海に抜けていくのでしょう。

雨は夜まで続いていました。午前2時頃に起きて、渋滞を避けるために、早めにひたちなかを出発しました。渋滞が発生する前に、首都高速を抜け、湾岸線を経由し、大国パーキングエリアで少し仮眠をしたのち自宅に戻りました。

往路は結局6時間近くかかりました。通常の2倍の所要時間です。工事の影響をもろに受けた形ですが、橋の架け替え工事では仕方ないでしょう。とてもあわただしい2日間でした。 |

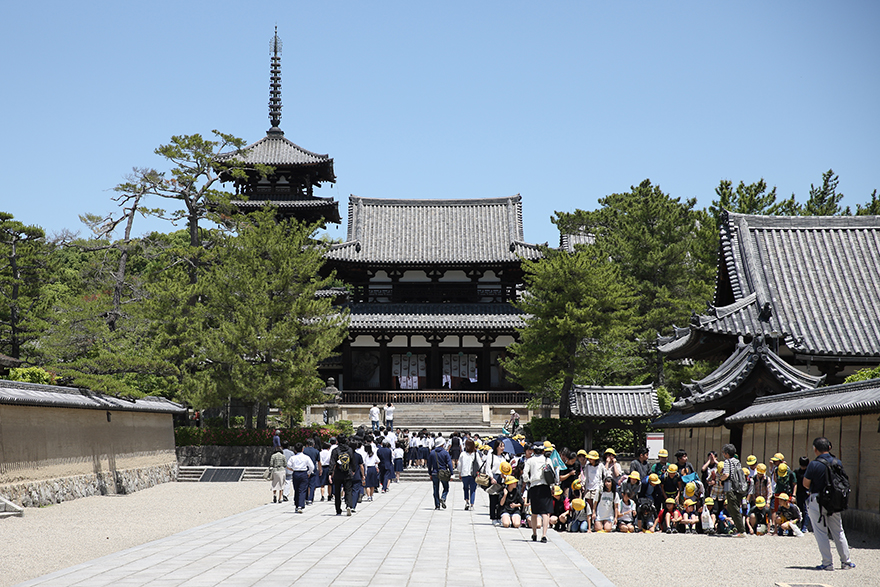

| 奈良のお寺巡り(唐招提寺・薬師寺・興福寺・法隆寺 5月23日から24日) |

| 5月25日(木) |

今取り組んでいる絵の、実物を見るために奈良のお寺に行ってきました。絵のモデルは、阿修羅像(八部衆)です。興福寺の国宝館に展示されています。昨年の11月20日(日)から21日(月)にかけて、金峯山寺の秘仏、蔵王権現立像の特別ご開帳を見た際に、奈良市に宿泊し、興福寺の境内を歩いて通過していたのですが、像を見ることはありませんでした。

その時に見ておけばよかったのですが、夜通し車を走らせたりして疲れていました。奈良にはまた来るだろうと考え、その時に見ればよいと思っていました。今回は、その阿修羅像を見ることが主な目的でしたが、まだ行ったことがない、唐招提寺・薬師寺・法隆寺にも足を延ばしました。それぞれが離れた場所にありますが、車であればこれらを見るために移動することには、さほど時間がかかるわけではありません。

5月22日(月)の夜に横浜を出発し、トイレ休憩を取りながら夜通し走り続け、名神高速道路の草津パーキングエリアに車を入れました。明け方の4時頃だったと思います。そこで午前8時頃まで仮眠し朝食をとると、唐招提寺に向かいました。平日であり、朝早い時間帯であったため、人影はまばらでしたが、境内を見ている間に観光客の数が増えてきました。新緑が美しく、穏やかな気持ちでさまざまな仏像を見てまわりました。

車はそのままとし、薬師寺まで歩きました。薬師寺では、東塔・西塔が特別公開の期間中であったため、それも見ることができました。東塔初層内ならびに西塔初層内の「釈迦八相像」(釈迦の生涯で重要な8場面を表現したブロンズ製の像)を見ることができました。かなり強い印象を受けました。見ることができてよかったです。

目的の阿修羅像ですが、絵を描くときに重要な質感などを確認することができました。特に左側の手の、欠けている部分をどのように表現すればよいのか、考えながら見ていました。古いインド神話では、常に闘争を続け、倒れてもすぐに立ち上がり戦いを続ける存在とされていますが、仏教においては、仏様を守護し、ご利益を下さる存在として説かれているそうです。少年のような優しいお顔に魅了されます。

八部衆の中で、迦楼羅(かるら)と呼ばれる、インド神話に描かれる龍を食べる伝説の鳥ガルダに由来するといわれる像の、独創的なお顔は、見応えがありました。

国宝館は、外国人観光客の団体や、修学旅行生であふれかえり、落ち着いてみることができなかったのが残念です。それは、法隆寺も同じことで、これほどたくさんの修学旅行の団体が来るのかと、びっくりした次第です。

宿泊したホテルは、奈良公園のはずれの小高い飛鳥山の頂にある、奈良ホテルです。110年の歴史のある近代和風建築のホテルで、以前から一度は泊まってみたいと思っていました。アインシュタイン博士が1922年に滞在された際に弾かれたピアノが、ラウンジに置かれていました。奈良の夕日と景観を楽しみながら、懐石料理をいただきました。とても贅沢な時間でした。

今取り組んでいる、絵のテーマとしている像を見るために、わざわざ奈良まで車で往復することには、多少の疑問を感じていましたが、よい気分転換になりました。行って良かったと思っています。

下の写真は、上から法隆寺、興福寺、薬師寺、唐招提寺、そして奈良ホテルの夜景です。仏像は写真撮影ができませんので、アップできません。脳内のフィルムに焼き付けるだけですが、今回もおびただしい数の仏像を見たので、どれがどのお寺に属するものなのか、資料を見返さないと、混乱しそうです。

|

|

|

|

|

|

| 天体写真撮影の遠征中止(美ヶ原高原 長野県 5月20日) |

| 5月20日(土) |

今日は新月の土曜日です。いつも一緒に行く星仲間と、美ヶ原高原に行って天体写真撮影を行う予定にしていましたが、天気が思わしくなさそうなので、昨日のうちに連絡を取り相談した結果、行くことを断念しました。

岐阜在住の教え子などの何人かにも声をかけておきました。現場で合流するつもりでいました。カメラのバッテリーなども充電を済ませ、あとは遠征するばかりになっていたのですが、残念です。

毎年5月の新月期は、美ヶ原高原で天体写真撮影を行うことを恒例としていましたが、ここ数年は実現していませんでした。今年こそはと思っていたのですが、来年に持ち越しです。時期にこだわらなければ、今年のうちにもまだ行くチャンスがあります。しかし最近は、撮影に出かける機会が減ってしまいました。

前回、美ヶ原高原で天体写真撮影を行ったのは、2021年8月10日(火)から11日(水)にかけてでした。ペルセウス座流星群の極大日が近かったため、流星群の撮影を兼ねて遠征したものです。それ以来この場所を訪れていません。次の機会は6月の新月期ですが、梅雨の時期にもあたる可能性があるので、どうなるかはわかりません。

私共の年齢を考えると、遠征すること自体が、次第に大変になってくるのですが、できる限り、本物の星空に触れる機会を持ちたいと考えています。 |

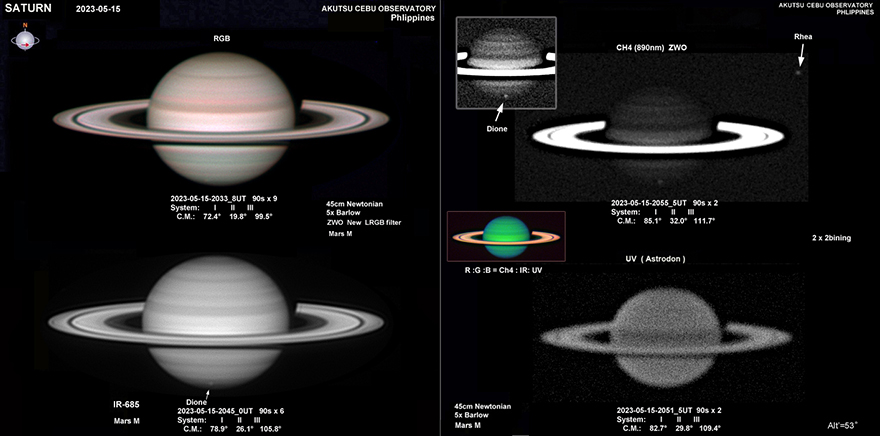

| 阿久津観測所レポート(セブ島 フィリピン 5月18日) |

| 5月18日(木) |

セブ島在住の阿久津富夫氏の近況をレポートします。 セブ島在住の阿久津富夫氏の近況をレポートします。

左の画像は、ワンちゃん(名前はBuddy)と散歩の途中です。道端でパパイヤを2つ見つけたそうです。完熟した頃を見計らって採りに行くそうです。ただで手に入るとは羨ましい限りです。

セブ島市内のホテルに併設されている病院にも行ったそうです。体の調子が悪いわけではなく、健康診断だそうです。医療保険に加入していれば、無料だそうです。病院の近代的な作りに、少し驚かされました。

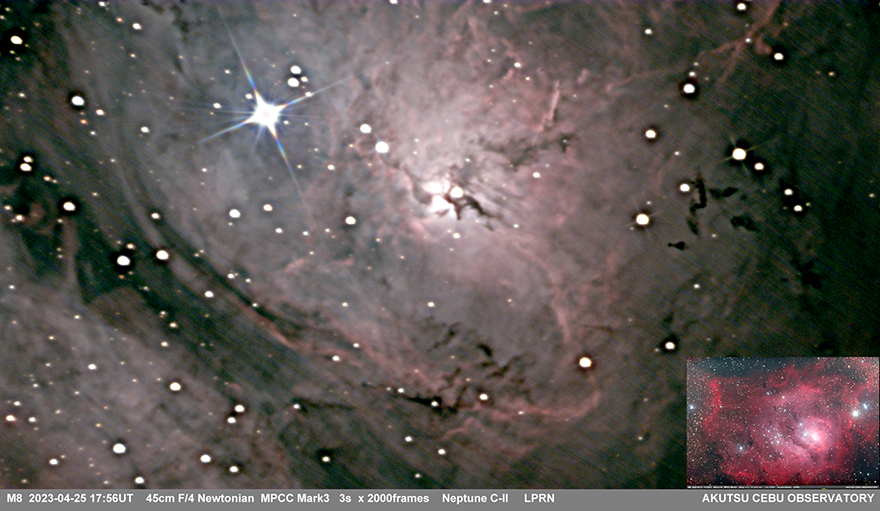

気流の良いときに撮影された、惑星面、月の画像を下にアップしておきます。

土星の画像において、本体の南端に衛星ディオネ(土星の第4衛星)が通過中です。月に関しては、クレーターの縁に斜めからさす太陽光線により、影が長く伸びているのがよくわかり、美しいですね。

|

|

|

|

| 葉山の海岸散歩(神奈川県三浦郡葉山町 5月10日) |

| 5月11日(木) |

|

昨日は、天気がよく風もなかったため、午後から葉山の海岸に出かけました。時々、潮のにおいをかいでみたくなるためです。おそらく、こどもの頃に育った、ひたちなかの海岸を、時々思い出すのでしょう。

駐車場に車を止め、砂浜を1時間近く散歩しました。遠くには江の島も見えていました。透明度が良ければ、背後に富士山も見えるのですが、この日は、水蒸気が多かったせいか、そこまでの見通しはききませんでした。

海岸の砂浜を散歩するのは、足を取られるため、この年になると大変疲れます。でも大変気持ちのよい散歩でした。帰りは、葉山から逗子を抜け、鎌倉経由で、朝比奈方面から自宅に戻りました。大変癒された1日でした。 |

| 阿久津観測所レポート(セブ島 フィリピン 5月9日) |

| 5月9日(火) |

フィリピンのセブ島に在住している阿久津富夫氏の観測所レポートです。彼からは、画像が定期的に送信されてくるので、今後も折に触れて現地の様子を紹介させていただきます。 フィリピンのセブ島に在住している阿久津富夫氏の観測所レポートです。彼からは、画像が定期的に送信されてくるので、今後も折に触れて現地の様子を紹介させていただきます。

セブ島は、1年の中で今が最も暑い時期だそうです。彼の観測所は山中にあるので、市内よりも4度くらい気温が低いとのことですが、ワンちゃんもへばっているようです。

昼間は観測所のPタイルの床が涼しいので、スライディングルーフを開けない時間帯には、そこで涼んでいるとのことです。かわいらしいですね。傍らに巨大な望遠鏡が見えます。今日の夕方は、虹が見えていたそうです。

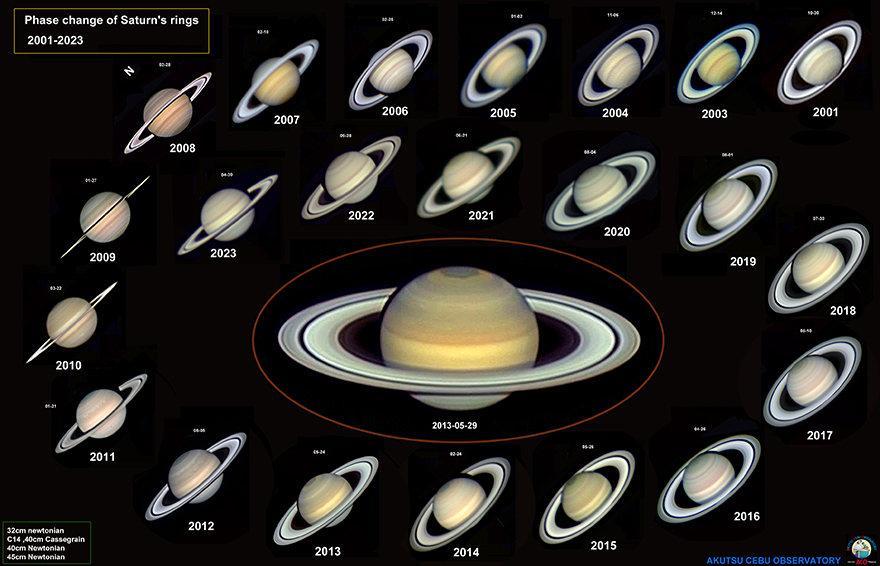

土星のリングは、公転軌道面から26.7度傾いています。そのまま太陽のまわりを29.5年かけて1周するために、地球の方向から見ると、約15年ごとにリングを真横から見る年が出てきます。それも含めて、土星のリングの変化を望遠鏡で継続的に撮影することは、とても大変なことです。

阿久津氏は、長年惑星面の画像を撮影しているために、このような画像をオリジナルで制作することができます。継続的に撮影を行っている成果です。たいしたものですね。画像は、2001年から2023年までのリングの変化ですが、2002年のみありません。 |

|

| 仮設プラネタリウム(関市まなびセンター 岐阜県関市 5月5日から6日) |

| 5月7日(日) |

令和5年度の最初の投影です。11年目に入りました。昨年度の最後の投影は、令和5年1月21日(土)から22日(日)にかけてでしたので、約3か月半ぶりの投影です。 令和5年度の最初の投影です。11年目に入りました。昨年度の最後の投影は、令和5年1月21日(土)から22日(日)にかけてでしたので、約3か月半ぶりの投影です。

ゴールデンウィーク期間中でしたので、横浜を出発するときには新東名高速道路の渋滞を心配していました。しかし、実際に走行してみると、渋滞は全くありませんでした。5月3日(水)の夜8時頃に出発したので、車の量はすでに少なくなっていたようでした。覚悟していただけに肩透かしを食らった感じでしたが、うれしい誤算でした。天気もよく、とてもさわやかな夜のドライブでした。

いつもは、東海環状自動車道の鞍ヶ池パーキングエリアまで走り、そこで明け方まで仮眠してから、関市まで走るのですが、関市までの間の渋滞を配慮して、今回は富加関インターチェンジ直近の美濃加茂サービスエリアまで走り、そこで朝まで仮眠しました。

最近は、車中泊が流行っているせいか、すでに8台くらいの他県ナンバーの車が車中泊をしていました。本格的な装備をした車がほとんどでしたが、中には女性ドライバーひとりで車中泊をされている方もいたので、少し驚きました。ちなみに、私共は、車中泊の時の装備というのは、特にありません。そのまま、運転席のシートを倒して寝るだけです。後部座席でもよいのですが、時々、盗難防止用のアラームが鳴ってしまうために、運転席のシートでそのまま寝るようになりました。

設営時には、関市在住の教え子が手伝ってくれました。私共にとっては、最も若手の教え子です(ちなみに教え子の筆頭は、すでに大学の教授になっており、研究者として世界中を飛び回っています。彼の活躍ぶりは、私共の誇りでもあります)。3か月も間があくと、設営時にもトラブルが発生しますが、その教え子のアドバイスで解決できました。とても頼りになる存在です、

5月5日(金)は、施設全体でゴールデンウィーク・スペシャルというイベントが実施されました。この関係で、プラネタリウムの方も入場者がたくさんでした。午前11時の回と、午後1時30分の回は、満席に近い状態でした。 5月5日(金)は、施設全体でゴールデンウィーク・スペシャルというイベントが実施されました。この関係で、プラネタリウムの方も入場者がたくさんでした。午前11時の回と、午後1時30分の回は、満席に近い状態でした。

久しぶりにマイクを通して声を出しました。1回目の投影では、喉のあたりに違和感があり、極めて薄いオブラートに包まれたような声質でしたが、解説を進めるうちに、次第に本来の声質に戻りました。3か月のブランクは大きいものだなと思った次第です。

後半のテーマ解説は、「私たちの太陽系」と題して、探査機が撮影した画像を中心に、私共が撮影した天体写真、過去に制作したスペースイラスト、そしてCG動画映像をふんだんに使い、オリジナリティーの高いものとしました。映像の量が多かったので、テーマ解説の最後の部分は、音楽と映像のみで構成し、解説は行いませんでした。それでも、太陽系に関して、今わかっていることが十分に伝わったと思っています。社交辞令だと思いますが、後述のプラネタリウム愛好家の方からは、素晴らしい投影でした。というコメントを頂戴しました。うれしく思った次第です。

今回は、過去に「星空のコンサート」でコラボしたミュージシャン、近隣のプラネタリウム施設からの視察、関西からのプラネタリウム愛好家、そして常連のお客様など、たくさんの方が入場されました。皆さんの対応に追われ、常連のお客様とお話しする機会が持てなかったことは残念でした。

5日夜の天体観望会は、曇り空でしたので、プラネタリウムでの解説のみとなりました。屋上に上がってもらって、天体望遠鏡のみをご覧いただきました。

6日(土)の入場者は、前日ほど多くありませんでしたが、いつもよりは多めでした。ハードウエアの撤収を終えると、そのまま横浜に向かいました。帰りの渋滞もありませんでした。しかし、疲れていたため、途中のパーキングエリアで充分に睡眠をとり、日付が変わってから自宅に戻りました。

大変疲れましたが、体力的にはまだ余裕がありそうです。投影における解説自体も、自分でチェックする限りにおいては、何の問題もないように思っています。

写真は、左上が5日午前中の投影開始前の様子、右上は、施設でのイベント開始前の準備風景です。後方に、プラネタリムのドームが見えています。

下でレポートした、Officeのメニューが英語で表示される不具合ですが、本日、この「星雑記」のブログの記述前に、メールを読むため立ち上げたら、日本語表示に置き換わっていました。???いったい、どうなっているの・・・不思議に思っています。 |

| 富士山とOfficeの不具合 |

| 5月1日(月) |

昨日の午前中は小雨が降り、風も強かったのですが、夕方から次第に回復してきました。午後、卓球練習を終えて家に戻るとき、自宅前で富士山の方向を見ると、低空から晴れ間が来ており、それを背景に富士山が美しい姿を見せていたので、スマホで撮影しました。下の画像がそれです。

年に数回程度、このような美しい光景を見せてくれます。前景がたいしたことありませんが、スナップとして記録するには、これで充分でしょう。

ノートパソコンを立ち上げ、メールを開こうとすると、エラーメッセージが出てきました。指定されたファイルが、そのパスに存在しないという意味合いのメッセージでした。もちろん、何か操作をミスったわけではありません。再起動をかけると、今度はメール用のソフトのメニューが英語表記になっていました。

ネット上を検索すると、このような事例はよくあるようです。対処方法が載っていました。しかし、そのどれもが、試してみてもダメでした。仕方がないので、英語表記のまま、今後も使用することにしました。ワードもエクセルも全部同じトラブルです。さらに掘り下げることもできなくはないのですが、失敗した時のリスクが大きすぎます。

まったくと言って、納得できないトラブルですね。何もしていないのですから。そして、さらに腹立たしいのは、復旧をかけるために、わざわざoutlookのweb版にアクセスし、サインインして、設定を変えろとのことです。なぜわざわざ、そのような遠回しな手順を踏まなくてはいけないのか、納得できませんし、そもそもそこにアップされている対処方法は、情報が古くて、私共が使用する環境とは、異なっていました。お粗末ですね。

パソコンというのは、本当に脆弱です。USBのプラグも使用している間にグラグラしてきます。そのような不安定なプラグを介して、プラネタリウム投影機などの大切なハードウエアが、問題なく作動していることが不思議でなりません。世の中がこのようなものに支配されていること自体、大丈夫なのかなと疑問に思ってしまいます。

画像処理などを行うため、パソコンは4Kモニターを搭載した、ハイスペックのノートパソコンを使用していますが、そろそろ限界が近づいているのかも知れません。 |

|

| 金星とバナナ |

| 5月1日(月) |

下で紹介した阿久津富夫氏が、画像を送ってくれました。 下で紹介した阿久津富夫氏が、画像を送ってくれました。

物価の上昇に歯止めがかからない日本では、バナナですら、買うことを躊躇するような値段になっています。以前は、朝食に毎日バナナを食べていたのですが、それもやめてしまいました。パン・コーヒー・ヨーグルト・小さなチーズ程度の質素な朝食です。

一方で阿久津氏の住むセブ島では、おそらく彼の家の敷地内の建物とみられる軒下にバナナが吊るされています。日本でこれだけの量のバナナを買ったら、いったいいくらの代金が必要でしょう。ほかにも南国の果物が豊富です。その画像も送っていただきました。

だいぶ前のことになりますが、サラリーマンを早期で定年退職した折、慰労を兼ねてシンガポールを訪れたことがありました。個人旅行ですが、知り合いの旅行代理店に手配をお願いしました。その旅行代理店では、皆既日食や金環日食があるたびに、私共がインストラクターとして同行していた時期がありました。

それを配慮してのことだったと思いますが、ホテルに到着すると、ドラゴンフルーツをはじめ、見たことがないようなフルーツの盛り合わせが山盛りになって届いていました。代理店のスタッフが気を利かせたものだと思います。

大変おいしかったことを今でも覚えています。南国での果物のおいしさを考えると、このバナナは、誠にうらやましい限りですね。

阿久津氏の観測施設では、地元の方々に望遠鏡で天体を見せるイベントを定期的に開催しているようです。先日の観望会でもたくさんの地元の方々が集まったようです。

地元の方々とこのようにして交流を持つことは、ご近所付き合いの観点からも、こどもたちに宇宙に対して興味を持ってもらうことからも、とても良いことだと思います。

日本からのビジターに対しても星空を見せてあげる機会を設けているようです。海外へ移住しての、このような活動は理想的だと思いました。

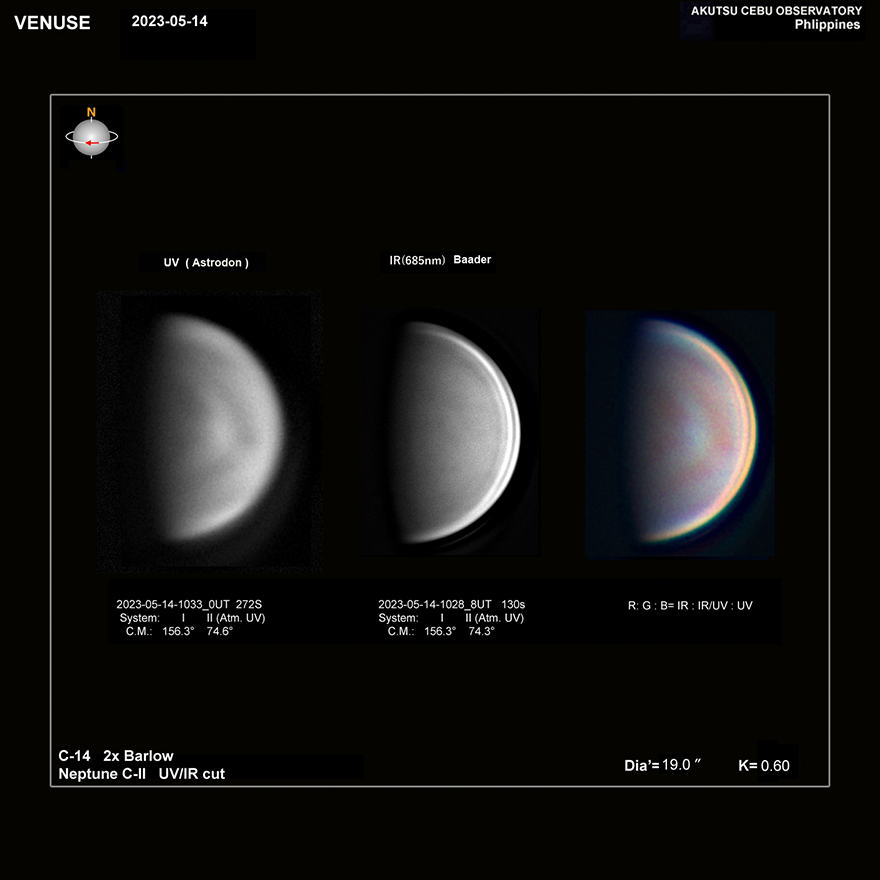

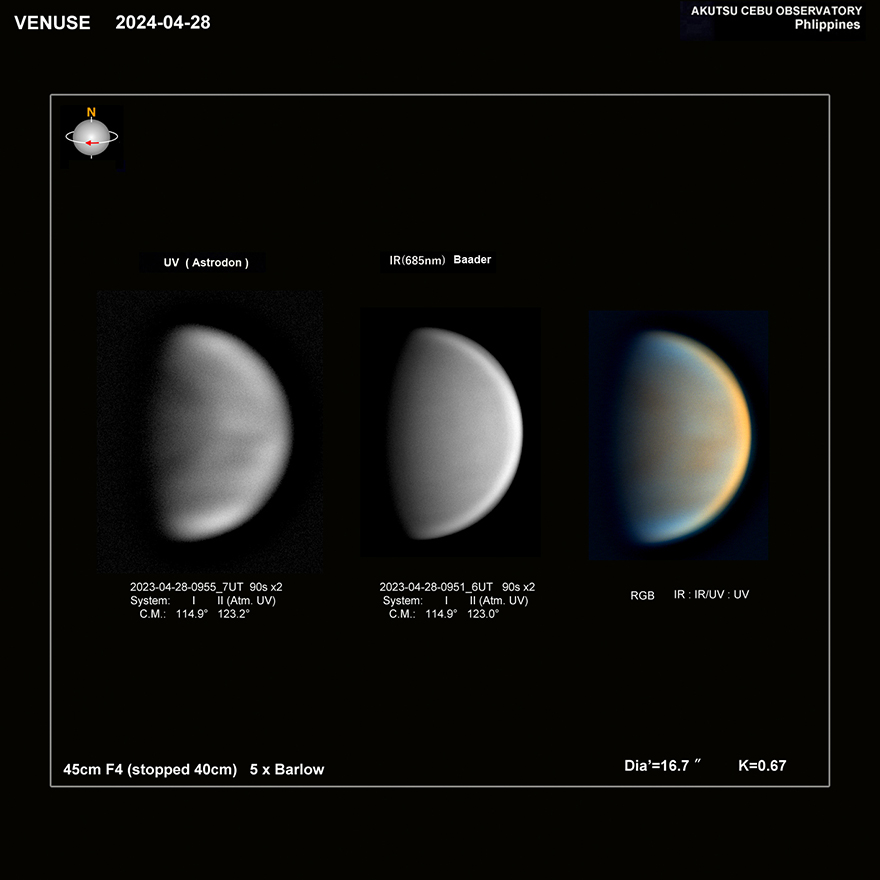

下の画像は、彼が金星を撮影したものです。世界的な惑星観測者としての面目躍如ですね。この日はとても気流がよかったようです。

金星表面の模様さえもよくわかります。昔は、金星探査機ですら、表面の模様を撮影するのが精一杯でしたが、今では地上から、惑星観測者達がそれに匹敵するクオリティーでこのような画像を得ることができます。技術の進歩のたまものです。 |

|

| LINEと阿久津富夫氏 |

| 4月28日(金) |

必要に迫られて、スマートフォンにLINEをインストールしました。事前に使い方や初期設定の方法をネット上で調べてから、インストールしました。しかし、実際の初期設定時に、私共のスマートフォンに登録してある、何人かにLINEへの招待メッセージが送られてしまったようです。充分に気を付けたつもりでしたが、結果としてそれらの方々にご迷惑をおかけしてしまいました。誠に申し訳ありませんでした。

メッセージを送る際に、事前にアプリの方から、送信する旨の確認メッセージを表示するくらいの親切さがあってもよいのではないかと思った次第です。少し腹が立ちました。初期設定とは、そもそも初めて使用するユーザーが行うものです。もう少し親切なメッセージがあったほうがよいのではないでしょうか。改善してもらいたいと思っています。

しかし、すぐに反応してくださった方が何人かいました。ありがたいとも思いました。その中のひとりが阿久津富夫氏です。彼はいまフィリピンのセブ島に住んでいます。その後、どうしているのだろうかと、心配していたところでしたので、LINEでメッセージをくれたことに感謝した次第です。

私共とは同郷であり、年齢は私共よりも少し下です。キャリア50年以上の天文家ですが、惑星観測者として世界的に有名です。私共とのお付き合いも50年近くです。

セブ島は、フィリピン中部のビザヤ諸島にある島です。南北25キロにわたる細長い島です。彼はサラリーマン時代に駐在員として長年滞在された経験があります。気流もよく、北緯10度と赤道に近いため、夜になると惑星が高く上がります。その好条件にひかれてこの島への移住を決意したのでしょう。おそらく骨を埋めるつもりではないでしょうか。

写真を何枚か送ってもらったので、そのいくつかを以下にアップします。観測施設の状況がわかると思います。天体写真の方は、わずかにノイズが目につくことと、追尾がやや流れているように思いますが、その解像度はさすがです。

夜になると、銀河系の中心方向に位置する、いて座が60度近くまで上がってくるとのこと、さぞかし天の川が見事でしょうね。また日本からは見えない、イーターカリーナ星雲等もよく見えるそうです。誠にうらやましいことですが、生活するとなれば、それなりのご苦労もあるのではないでしょうか。観測施設に遊びに来てくださいとお誘いを受けました。しかし、まだ新型コロナウイルスの感染が収束していないことや、私共の年齢を考えるとあまり気が進みません。

彼とは、NINEを通して今後も情報交換をすることになるでしょう。それぞれの画像の詳細は、画像下のキャプションをご覧ください。来月発売の天文情報誌「星ナビ」、「天文ガイド」の両方に、このセブ観測所の紹介記事が掲載されるそうです。興味がある方は、ぜひご覧ください。

|

|

|

|

|

|

| ピアノ練習その後 |

| 4月20日(木) |

昨年9月下旬から開始したピアノ練習ですが、あれから8か月が経過しました。初めは、ドレミの位置もわかりませんでしたし、もちろん楽譜も読めません。今もです。

基本から練習すればよいのでしょうが、私共には時間があまり残されていません。YouTobeのピアノ・レッスン動画を参考にしながら、独学で練習を始めました。

練習曲に選んだのは、中島みゆきの「糸」です。手本としていた動画は、練習を始めると、途中でおしまいになっていました。上りかけた梯子を途中で外されたような感じでした。仕方がないので、ほかの動画を見つけ、また初めからやり直しました。時間がかかったのは、そのためもあるのですが、左手に音を足したバージョンで練習していることが、時間がかかっている理由です。右手のメロディーラインは、かなり早い時期に弾けるようになっていました。

左手は同時に3音、あるいは4音を弾きながら、ずらしていくパートがあります。3音までは何とかなるのですが、4音となると、指がなかなか動いてくれません。今でもそれが最大のハードルです。何度やってもです。しかしそれでも、曲の最後まで来ました。やっとです。

課題は、まだたくさんあります。4音同時に弾きながら指をずらしていくパートを、早くをクリアーすること。ミスをなくすこと。そしてペダルの踏み方をマスターすることなどです。ペダルは何となく理解してきましたが、まだまだです。今年中にあと1曲弾けるようになりたいと考えているのですが、そこまで行くかどうか・・・。

絵もそうですが、卓球もピアノも、この年になって、いろいろ覚えることがたくさんあって、1日があっという間です。関市の仕事もしているので、まだまだ仕事中心ですが、徐々に前述の分野にシフトしていくようになるでしょう。

何のために、これらに取り組んでいるのかを考えながらですが、おそらくそのすべては、上手になりたいという気持ちとともに、脳の活性化、また下でも記述したとおり、健康でいるための手段と考えています。

|

| 卓球練習その後 |

| 4月20日(木) |

下で紹介した、新型のラケットですが、使用を開始してから5日が経過しました。初めのうちはだいぶ違和感がありましたが、だいぶ慣れてきました。手首の可動域が広いので、従来ではよくできなかったテクニックが使えるようになりました。

例えば、手首を急激に回すチキータと呼ばれる技などです。長い柄のシェークハンドグリップでは、フォア側からサーブを出す場合に、手首の可動域を広くするために、グリップから何本かの指を外してサーブを出しますが、このラケットの場合は、最初からその形の握り方に近いので、指を外す必要がありません。すなわちフォアからのサーブを出ししたあと、グリップの握り方を変えずに、攻撃態勢に入れるということです。

よい点ばかりではありません。フォアハンドで打つときには、柄がないために、ラケットが少しぐらぐらした感じになります。相手から強打されると、フォアでブロックする際に、ラケットに球が当たった瞬間に、その衝撃で少し後ろに弾かれる感じです。この問題を避けるために、裏側で2本の指を立てることにしました。これまでのラケットでは、人差し指1本をたてます。このラケットでは、人差し指と中指をたて、残り2本の薬指と小指でラケットの根元にある球の部分を握るようにしています。

ラケットの握り方については、これでだいたい固まってきました。バックハンド側は、最初から打ちやすく問題ありませんが、当てたのちのボールの軌道が、ごく僅かにカーブするようになりました。これはこれで良いと思っています。

完全になじむまでには、もう少し時間が必要ですが、私共にとってはなかなか使いやすいラケットになったので、今後はこれを中心に使用していくつもりです。

卓球を再開してから、すでに6年以上になりますが、なかなか上達するものではないようです。それでも続けているのは、最近では、どちらかというと健康のためという意味合いが強くなってきています。 |

| ミルラ(WINGSPAN 卓球用新型国産ラケット) |

| 4月17日(月) |

卓球用に開発された、新型の国産ラケットです。WINGSPANというメーカー製です。昨年の10月にリリースされました。ペンホルダーグリップでも、シェークハンドグリップでも、通常はグリップが握りやすいように直線状の柄がついているのですが、このラケットは極めて特殊です。全てが曲面で構成されているため、カーブラインシリーズと名付けられています。

このシリーズには2種類のラケットがあります。そのひとつがミルラという名称です。ドライブ主戦型のプレーヤー向きです。スピン系テンションラバーと相性がよいとのことです。

SNS上で話題になりました。人気が高く生産が追いつかないことと、販売店が限定されているため、入手が困難です。予約を入れておきました。先日届いたため、さっそくラバーを貼って使ってみました。

グリップのところに柄がないために、最初は違和感がありましたが、数日間使用しているうちに、だいぶなじんできました。逆に今では、柄のついたグリップのラケットを持つと、違和感を感じるくらいです。

まだまだ、打球するときにラケットの角度を出す調整が必要ですが、ほぼ使える状態です。握り方は自由なので、私共にとって最適な握り方を模索しているところです。スピン系テンションラバーとの相性は、確かによいようです。インパクトの瞬間の音は、なかなかよいものであり、打った時のラバーへの、球の食い込み具合もしっくりくるものです。

バックハンド側は、これまで使用してきたラバーでは、球が飛びすぎる傾向にあったため、少し薄めのラバーに交換しました。その飛び具合にも慣れてきました。あと数日使用すれば、完全になじむのではないでしょうか。

まわりの方も、このラケットには興味津々のようです。早く自分のものにして、さらにレベルが上がるとよいのですが・・・。写真は、左が従来のラケット、右が表題のラケットです。グリップのところが球体になっていることが大きな特徴です。

|

| 絵の再開 |

| 4月12日(水) |

数日前より、絵の制作を再開しました。昨年の12月2日(金)に「冬晴れの山下公園」という絵を完成させて以来、しばらく描くことをやめていました。

絵を保管する場所がだんだんなくなってきたこと、風景画を継続して描くことに疑問を感じるようになったこと、関市の今年度のコンテンツ制作や、卓球練習、太陽面撮影などが忙しくて、なかなか時間が確保できなかったこと、などの理由によるものです。

これまでよりもさらに大きな、30号キャンバス2枚をストックしてありましたので、今回はそれに仏像をテーマとして、背景に宇宙を配した絵を、2枚同時進行で描くことにしています。下絵の制作に入りました。仏像と向き合う時には、いつも、これを造った人たちはどのような気持ちで制作に取り組んだのだろうかということを考えながら、下絵などを描くようになりました。その時間は、とても穏やかな気持ちになること、私共が描くテーマとして、しっくりくることなどが、このような絵に取り組む理由です。

下絵を描きながら、絵としてはかなりハードルが高くなりそうだなと予感していますが、風景画を量産するよりは、今年いっぱいかけて、この2枚を納得できるまで取り組む方がよいだろうと考えています。

4月4日(火)のお昼頃から、葉山の海岸に散歩に出かけました。鎌倉から材木座の海岸線を経由して、逗子から葉山に抜け、長者ケ埼駐車場に車を止めて、そこから一色海岸までの散歩です。私共の好きな散歩コースのひとつです。久しぶりに砂浜を歩きましたので、少し疲れましたが、よい気分転換になりました。下の画像は葉山の御用邸前の海岸で撮影したものです。気持ちがよいくらいに穏やかでした。

|

| サザコーヒー(茨城県ひたちなか市) |

| 3月29日(水) |

少なくとも私共が知る限り、ここのコーヒーが最もおいしく感じられます。時々飲みたくなると、ネット通販で購入します。アイスコーヒーも、とてもおいしく、牛乳と同じような紙製の容器に入れられて、地元のスーパーなどでも入手できます。

客層から考えると、ここで絵の展示販売をしても売れるものではないでしょう。コーヒーを飲みに来るお客様がギャラリーをのぞくためです。ギャラリー目当てで来ているわけではありません。地元ではここでコーヒーを飲むことは、ある種のステータスになっているような気がしました。皆さん、きちんとした服装の方が多く、とてもおしゃれな印象です。平日の午前中から店内は満席の日も多く、人気店であることがよくわかります。

そのようにお客様がたくさん来られる場所での展示販売は、私共にとっては魅力的です。ギャラリーは、カフェに併設されているのですが、すでに1年先まで予約で埋まっているようでした。県内の作家さんたちにとっても、ここで作品展示をすることがステータスなのでしょう。

創業者の方とお話しする機会がありました。創業80周年だそうです。その前身は勝田駅近くの勝田宝塚劇場という映画館です。1969年に映画館の隣にサザコーヒーが開店しました。その2年後には勝田駅前に4階建てのサザビルができ、そこでもコーヒーが飲めるようになりました。創業者からこのような話をうかがったときに思い出したことがありました。

高校時代に、全校生徒で学校近くの映画館で「風と共に去りぬ」を見たことがありました。高校生だったので、内容はあまりよく理解できませんでした。南北戦争のことと、エンディングのシーンくらいしか記憶がありません。ずいぶんと時間の長い映画であったことはよく覚えています。その映画館こそが、勝田宝塚劇場でした。

社会人になって、水戸のプラネタリウム施設に勤務しているときに、通勤の途中で、ときどき勝田駅で下車することがありました。コーヒーを飲むためでした。そのお店こそが、サザコーヒーでした。話を聞いている間に思い出しました。マスターが本格的なコーヒーを出してくれるのですが、そのマスターこそが創業者だったようです。

ギャラリーの責任者の方ともいろいろお話をさせていただきましたが、その方の生まれた場所もまた、私共にとってはゆかりの地でした。今回、作品の展示販売を行いながら、不思議なめぐりあわせだなと、思った次第です。勝手な解釈ですが、このような不思議な縁のある場所において、今度は個展をやりなさいと言われているような気がしました。 |

| 魁展(同世代作家展 GALLERY SAZA サザコーヒー本店内 茨城県ひたちなか市 3月21日(火)から27日(月)) |

| 3月28日(火) |

|

高校時代のクラスメート4人が集まって、ひたちなか市のサザコーヒー本店内にあるGALLERY SAZAにおいて、標記の期間で作品の展示・販売会を行いました。

このような展示会は、2019年6月に水戸市の常陽藝文センターで初めて開催して以来、今回が3回目です。陶芸家、写真家、そして私共と、高校卒業から50年近くが経過した今、それぞれが各分野に取り組んでいることに不思議な縁を感じています。常陽藝文センターは、会場側の取り決めにより作品の販売はできませんでした。展示のみでした。しかし、今回は作品の販売が可能なギャラリーでしたので、私共も作品にプライスを表示しました。

サザコーヒー本店は、地元では大変人気のあるカフェです。主としてコーヒーなどを飲みに来るのが目的のお客様です。そのような方たちを対象に、高価な風景画を販売したとしても、売れるはずはありません。それも承知していましたが、展示・販売のノウハウを得るためには、ちょうどよい機会だと考えました。実際には、準備段階から必要な書類などを整えて本番に臨みましたので、どんなものが準備段階で必要になるのか。また、本番ではお客様にはどのように対応すればよいのか、いろいろ勉強になりました。価格の設定に関してもです。

陶芸家は、その道のプロです。既にここを会場として、18回の展示・販売の実績を持っています。ファンも多く、初日から作品が飛ぶように売れているのには、驚きました。写真家2名の作品の販売も思った以上に健闘していました。私共は、天体写真の販売も行いましたが、それも予想していた通りの売れ行きでした。

初めての取り組みでしたので、反省材料もたくさんありました。2年後に再度実施することを約束して、帰路につきました。今回の開催で、状況がよく把握できたので、どこかのタイミングで個展を開催することも視野に入れています。思った以上にスペースが広いので、全部の壁を作品で埋め尽くすのは大変ですが、今すぐにでも展示できるくらいの作品の量がありますので、大丈夫でしょう。絵は売れなくて当然ですが、描き続けるとたまってしまう一方なので、今後は描くペースを少し落とすことにしています。

創業者の方とお話しする機会がありました。立ち上げから今日まで、大変な苦労をされてここまで到達したことに、頭が下がる思いでした。ギャラリーのほうも気にかけていただき、仕事の合間に様子を見に来てくださっていたので、ありがたく思った次第です。開催期間中、サザのおいしいコーヒーをたくさんいただきました。

展示販売会の案内状を一部の方々に送付させていただきましたが、東京や横浜から足を運んでくださった方もいて、大変感謝している次第です。 |

| 最初はグーッ!(港南区民卓球大会 港南スポーツセンター 横浜市港南区 3月19日) |

| 3月21日(火) |

|

高校生の時に大会に参加して以来、50年以上が経過した今年3月に、卓球大会において再デビューしました。卓球の愛好家約200名が参加した大会です。結果は惨敗でした。

私共は、70歳以上のシニアの部に参加しました。このクラスであれば、少しは上のほうまで行けるだろうと判断したためですが、考えが甘かったようでした。参加者の皆さんは、かなり以前から試合に定期的に参加されているようでした。フォームは自己流の方が多かったのですが、試合慣れしており、対戦者にボコボコにされてしまいました。

特に最初の試合で、私共はとても緊張し、ガチガチに体が委縮していました。本来打てるであろう球をも、ネットに引っ掛けてしまうことがたくさんありました。自滅してしまった感じです。300人満席のプラネタリウムの解説においても、緊張することはありませんが、試合となるとそうはいきませんでした。

試合に慣れていれば、おそらくあと2勝はできたのではないかと思っていますが、それも言い訳にすぎません。今回の経験を生かして、次につなげたいと思っています。

地に足がついていませんでした。最初のじゃんけんで、サーブ権を取るか、コートを取るかを決めるます。「最初はグーッ!」の時に、パーを出してしまいました。勝ったと思いましたら、対戦相手から、「おいおい・・・!」 情けないですね。でも最初は、こんなものでしょう。ちなみに、私共はこのじゃんけん方法がなぜか苦手です。試合の回を追うごとに調子が上がってきましたが、その頃には、時すでに遅しでした。

ピアノは、まだ1曲目がマスターできていませんし、卓球の試合も、再開して6年も経過したのにこんなものです。なかなかうまくいきませんね。情けないと思っています。 |

| 太陽面撮影の近況 |

| 3月10日(金) |

春先になると、ユーラシア大陸からの高気圧と低気圧が交互に通過するため、天気が周期的に変わりやすくなります。そのような天気の中での太陽面の撮影ですが、冬場とは異なり、気流の状態が次第に安定してきていることが、望遠鏡で太陽面を見るとよくわかります。

ただそれでも、太陽面を拡大して、高解像度の画像を得るには、時期が少し早すぎるような感じです。おそらく、今月のどこかで、さらに気流がよくなる状態が訪れることでしょう。その時が、高解像度の画像を得るチャンスです。

それに備えて、ミューロン21センチ反射望遠鏡で、太陽面の撮影を行うためのテストをしている最中です。過去に何度もこのハードウエアで撮影しているので、いまさらテストでもないのですが、今年になってから、太陽面撮影に使用しているフィルターを新しくしました。これまで使用していたフィルターが劣化したためです。

新しいフィルターを望遠鏡に取り付けて、パソコンのモニター上を見て、気が付いたことがありました。このフィルターを初めて使用した時にも感じたことですが、拡大撮影をする組み合わせで、太陽面をモニターすると、画像が、1枚ベールをまとったような寝ぼけた像になります。これまでのフィルターは、何度も使用している間に劣化してしまって気が付きませんでしたし、モニターを見ても十分にシャープでした。

おろしたてのフィルターの特徴なのかも知れません。それでも、画像処理をすると、シャープな黒点と粒状斑の様子が姿を現しますので、これでしばらく使用するつもりです。大口径の反射望遠鏡で太陽面を撮影するためのフィルターで、ほかに良いものを知りません。おそらく、これ一択です。昨日、このハードウエアで撮影した画像をアップしましたので、ご覧ください。こちらです。上から2番目の画像がそれです。

ただし、このハードウエアは、気流の状態の影響を受けやすく、いつでも撮影できるといったものではありません。その場合は、12.5センチ屈折望遠鏡の出番となります。

本来であれば、TOA150Bという、15センチ屈折望遠鏡を使用するのがベストです。しかし、その機材を使用するためには、スペースと重量の両方の問題があるため、今は、ひたちなか市の方に保管中です。気流の影響を受けにくく、しかも高解像度の太陽面を得るためには欠かせない機材ですが、その能力を発揮できる環境にないのが残念です。

不思議なことに、ここ数日は良い天気続いています。それが4日も続くと、撮影や画像処理に追われることになり、かなり疲れるので、いいかげん曇ってほしいと思うこともしばしばです。贅沢な話ですよね。

最近は、なぜか大きなプロミネンスが出ていることが多いため、目が離せません。今日もそうでした。今日撮影したプロミネンスの画像は、こちらです。上から3番目の画像がそれです。さらに拡大した画像も撮影してあったのですが、処理した結果、シャープ感がやや不足しているので、アップすることをやめました。アップした画像は、オリジナルサイズが4000×4000ピクセルありますので、ある程度の大きさの用紙にプリントすることができますが、画像をプリントすること自体が、ほとんどありません。

私共が太陽面を撮影しなくても、別にどうということもないし、撮影したからといって、それが学術的に貴重なもかというと、そういうものでもありません。では何のために撮影するのか、と言われると、その答えを見つけるのは難しいことだと思っています。これまでなら、プラネタリウムの解説に必要という答えもあったのですが、すでに資料として使用できるだけの画像はたくさんあります。

風景画もそうですが、所詮は自己満足の世界なのでしょうね。やってもやらなくてもだれも困らない・・・。ではなぜ続けるか、おそらくそれは、心の栄養補給のひとつだと、最近では思うようになりました。卓球の練習は、体を動かすことで、健康に一役買っていると思いますので、ほかの取り組みとは別です。 |

| 古希 |

| 3月5日(日) |

とうとう70歳になってしまいました。還暦を迎えた時とは、だいぶ状況が異なります。そして、世の中がここまで激変するとは思ってもいませんでした。誰が今の状況を10年前に想像できたでしょうか。10年前の今頃、何をやっていたのか、この「星雑記」の前身である、「プラネタリウム雑記」を調べてみました。

3月の今頃、すなわち東日本大震災から2年後のことですが、被災地を支援するNPO法人からの依頼で、福島県相馬郡のとある小学校で、移動式プラネタリウムの出張投影を行っていました。その前年の9月にも福島県相馬市で投影を行っていました。また、相馬郡での投影の後、3月中旬には、私共が住んでいる地域の区役所からの依頼で、天体観望会を行ったり、その後に長崎県雲仙市の文化会館において、出張投影を行ったりと、精力的に活動していたようです。

体力は、徐々に落ちてきていたのでしょうが、今ほどではありませんでしたので、九州まで車で最短の日数で走って、機材を設営して投影が終わると、その足で撤収作業を行い、自宅まで戻ってきても、疲れたという感覚はあまりありませんでした。

しかし今では、その頃とは全く異なります。朝起きると、数分程度は膝と腰が伸びず、まさにおじいちゃんの姿勢です。しばらくすると、膝も背筋も伸びてきますが、時間がかかるようになりました。芸能人の名前は、すぐには出てきませんが、なるべく思い出すようにしています。どうしても思い出せない場合は、あいうえお順に心当たりのある名字を思い出すと、そのうち突然に出てきます。

食欲も、以前ほどではありません。それでも食事をおいしく感じることができるのは、ありがたいと思っています。一方で、全てのことがだんだん面倒くさくなってきています。散歩もです。なので、日課である卓球練習は欠かさないようにしています。反射神経と、俊敏な動きを要求されるスポーツであるので、老化の進行を遅らせることには、一役買っているのではないでしょうか。

プラネタリウム解説者として、あと少しでゴールするつもりでいます。その先どうするかは、すでに決めていますが、これから先は、老いや病気との戦いになろうかと想像しています。できる限り、穏やかな日常が続くように最善を尽くしたいと思っています。 |

| 大さん橋くじらのピアノ |

| 2月24日(金) |

昨日は、夕方から横浜の中心部に出かけました。昨年の11月12日(土)から13日(日)にかけて開催された「八ヶ岳星と自然のフェスタ in こうみ」の主催者メンバーのひとりが、横浜に用事があるということだったので、久しぶりに一緒に食事でもしようかということになったためです。

電車で行くには、新型コロナウイルスの感染防止の観点から、リスクがあったため、今回も車で出かけました。大さん橋国際客船ターミナルに車を入れて、そこで待ち合わせたのち、中華街に行きました。

中華街は、祝日であったため大変な賑わいでした。観光客などがだいぶ戻ってきたように思います。四川料理のお店に入り、食事をしながら2時間程度話したのち、別れました。

早めに大さん橋に到着しました。待ち合わせの時間までには、少し余裕があったため、自動販売機で購入したコーヒーを飲みながら、白いグランドピアノのある、コーナーのテーブル席で休憩しました。

このピアノは「大さん橋くじらのピアノ」という名称です。ストリート・ピアノと同様、だれでも自由に弾くとができるようです。演奏されている方を見ながら、私共も、いずれはこのような場所で弾けるようになりたいと思っていました。ピアノを弾ける時間帯が終わりに近づいたため、スタッフが片づける準備をされていました。

床から電源コンセントを引き抜いていたので、あれっ・・・と思い、スタッフに声をかけてみました。「グランドピアノではないのですか?」「グランドピアノに似せた電子ピアノです」との返事に納得しました。

以前、この施設で移動式プラネタリウムの投影をしていたことや、2012年に見られた金環日食の際に、おそらく数千人のギャラリーを相手に、展望デッキの放送設備を使用して、実況・解説をさせていただいたことがあったことなどをお話ししましたところ、そのスタッフの方は、両方とも見ていたとのことで、驚いてしまいました。

「ぜひ、ピアノを弾きに来てください・・・」とのことでしたが、私共がここでデビューするのは、当分先になるのではないでしょうか。ちなみに、移動式プラネタリウムの出張投影の事業は、この場所でデビューしています。

大さん橋の屋上は、だれもが自由に散策できる24時間オープンの公園です。床はウッドデッキ仕上げになっており、見た感じは大変清潔そうで、気持ちの良い場所です。横浜の中でも、私共のお気に入りの場所のひとつです。大型の豪華客船の出入りなども見ることができます。

愛称が一般公募されて、2006年に「くじらのせなか」と名付けられました。施設全体を遠くから見ると、確かに海に浮かぶ巨大なクジラをイメージさせてくれます。なるほどと思うネーミングだと思います。ここから望む、みなとみらいの夜景は大変美しいものですが、海に突き出していることにより、昼間の時間帯に行っても、横浜港の大パノラマを楽しむことができます。

一方で、施設内部は柱のない大きな空間が広がっており、くじらのおなかというネーミングだそうです。なので、ピアノも「くじらのピアノ」です。写真撮影には、申請が必要だとのことなので、ここに画像をアップするのを控えました。

当時のことを懐かしく思いながら、赤レンガ倉庫や、みなとみらい地区の都市景観が茜色に染まる様子を見ていました。その上空には、三日月と木星・金星が美しい姿を見せていました。 |

| 魁展(さきがけてん)-同世代作家展-のお知らせ |

| 2月21日(火) |

このホームページのトップページでも告知をさせていただいていますが、表題の作品展示および販売を、3月21日(火)から27日(月)、午前10時から午後6時30分まで(最終日は午後3時まで)の期間で開催します。場所は、茨城県ひたちなか市のサザコーヒー本店内にあるGALLAERY SAZAです。

写真・陶芸・アクリル風景画ですが、私共は風景画を10展程度展示し販売します。展示した作品がすぐに売れるとは思っていませんが、これから先を見た場合の、次のステップとして、そのノウハウを取得するための試行錯誤です。風景画は2015年3月頃から取り組んでいます。それ以前に取り組んでいた、エアブラシイラストによるスペースアートの制作の頃から数えると、30年以上にわたって絵を描いてきました。

作品の数が多くなってきたことと、私共が今年古希をむかえることで、病気などで万が一のことがあった時に、残された家族が絵の処分に困るだろうということなどを配慮しての判断です。押入れなどのスペースに収納してありますが、ここ数年は20号以上のキャンバスに描いているために、額装するとかなりのスペースを占領してしまいます。

気に入っていただける方に所有していただいた方がよいだろうと考え、作家の友人たちと相談して、このような展示会を開催することになりました。お近くにお住まいの方は、ぜひお越しください。開催期間中は、できる限り会場にいるようにしたいと思っていますので、お越しになるときには、ぜひ一声かけていただけると、大変うれしく思います。 |

| アバター:ウェイ・オブ・ウォーター(109湘南シネマズ 神奈川県藤沢市 2月13日) |

| 2月15日(水) |

前回映画を見たのがいつ頃だったか、記憶がありませんでしたので、この「星雑記」で過去をさかのぼったところ、2020年1月10日(金)でした。同じ映画館ですが、見たのは「スターウォーズ完結編」でした。その後、新型コロナウイルスの感染拡大が顕著になってきたため、映画館に行くこと自体が困難となってしまいました。 前回映画を見たのがいつ頃だったか、記憶がありませんでしたので、この「星雑記」で過去をさかのぼったところ、2020年1月10日(金)でした。同じ映画館ですが、見たのは「スターウォーズ完結編」でした。その後、新型コロナウイルスの感染拡大が顕著になってきたため、映画館に行くこと自体が困難となってしまいました。

最近は、世の中がコロナと共存の方向にかじを切っていることと、平日の最後の上映時間帯であれば、観客もさほどではないだろうと考え、見に行ってきました。

アバターの第1作目は、だいぶ前にテレビでも放送され、録画はしてあったのですが、見ることはありませんでした。つい先頃、再度テレビで放送された際に見ました。

とても斬新で、映像も美しく、ストーリー展開もメリハリがきいていて、見ごたえがありました。ぜひ最新作を見たいと考え、一昨日の最後の回に見てきました。すなわち、観客動員の営業戦略にまんまとはまってしまったということでしょう。

ジェームズ・キャメロンの作品としては、「アリータ:バトルエンジェル」を2019年3月19日(木)に見ています。その時にも、CGのクオリティーの高さに驚かされましたが、今回は、それをさらに上回るリアルさであり、美しさでした。

そもそも独創的な世界でのストーリーですが、そこに登場する風景やキャラクター群は、ひょっとしたら存在してもおかしくないかな・・・と思わせられるようなリアルなものです。

上映時間が3時間12分という長編ものですが、最後まで中だるみがまったくなく、息をつく暇もなく終わったという感じでした。ただ、情報量が多いため、見終わったあとは、かなり疲れました。たたみかけるようなスペクタクルというのではなく、美しくて穏やかなシーンもたくさんあって、バランスがとれていると思いました。

登場するキャラクター達は、初めて見た時には少し違和感がありましたが、1作目を見終わる頃にはとても自然な感じで受け入れることができました。そして、この2作目に登場する、こどもたちのかわいらしさは癒されるものでした。

午後5時30分に始まり午後9時前に終わりました。夕食をとる時間と重なったため、フードコートで、映画が始まる前にかなり早めの夕食としました。インドカレーのセットでした。簡単に済ませようと思いましたが、量が多くガッツリと食べてしまいました。おかげで映画を見ている間におなかがすくことはありませんでした。

長時間の映画でしたので、私共のような年齢になると、途中でトイレに行かないわけにはいきません。上映中の真っ暗な中でしたが、スクリーンに影響がないLED照明が、階段の両側の床に点灯しており、とても歩きやすかったです。

最新のプラネタリウムを見たことはありませんが、このような誘導灯があれば、ドームスクリーン上の星空に影響することなく、観客が途中退場しても安全に歩くことができるだろうと思いました。久しぶりに見た映画でしたが、よい気分転換になりました。 |

| ブロッキングフィルターとCakモジュール |

| 2月3日(金) |

|

上の写真は、左からCak18モジュール、その右側3本はブロッキングフィルター(B1200)です。前者は、BORG100EDの接眼部に取り付けて、カルシウムK線で太陽面を撮影するためのものです。2013年5月頃から使用しています。今のところモジュールの劣化は見られません。太陽面を撮影しても、使用を開始した当時と比較して、ほぼ同じクオリティーです。

このCakモジュールは、当時、国内で調達したものですが、メーカーのLUNT社(米国アリゾナ州ツーソンに本拠地を構え、Hα太陽望遠鏡をはじめとした太陽観測用の装置を製造しています)のホームページを見ると、その価格は1,650ドル(現在のレートで214,500円となっています。個人輸入するとこれに送料や税金が加算されます)です。

ちなみに国内で同等の物を調達すると、357,500円だそうです。ただし、画像のようなストレートタイプではなく、ダイヤゴナルプリズム・タイプとなるようです。対物レンズの口径100ミリ以下、焦点距離1600ミリ以下の屈折望遠鏡に対応します。

それ以外のブロッキングフィルター(以下BFと記します)3本ですが、こちらはLUNT社のLS100Tha太陽望遠鏡の接眼部に取り付けて使用します。BFは使用していると、次第に劣化します。使用頻度にもよるのでしょうが、3年程度とされているようです。なぜ劣化するのかは、よくわかりません。LUNT社のホームページを見ても、劣化の原因に関する記述を見つけることはできませんでした。

BFはダイヤゴナルプリズム(天頂ミラーですが、そのミラー自体もフィルターの役目をしているようです)をはさんで、対物レンズ側にブルーグラスと呼ばれる青いフィルターが、接眼部側にはレッドグラスフィルターが配置されています。

前述のブルーグラスフィルターが主に劣化します。国内でもLUNT社の代理店において交換が可能ですが、私共のように個人輸入の望遠鏡に関しては対応していただくことができません。そこで、LUNT社から直接購入しようとしたことがありましたが、代理店保護の観点からなのか、日本からの購入ができないようになっていました。

アメリカの望遠鏡ショップでは、BFは入手できるものの、ブルーグラスのみのパーツ販売は行っていないようです。仕方がないので、これまではブロッキングフィルターが劣化すると、アメリカの望遠鏡ショップから、新品のBFを個人輸入していました。私共が使用しているBFの価格は715ドル(日本円で92,950円です。これに送料や税金が加算されます)です。ブルーグラスのみの価格はLUNT社のホームページ上では8.75ドル(1,138円)です。

今使用しているのは3本目のBFですが、これまでの2本を廃棄せずに保管していました。昨年、長野県の望遠鏡ショップである、テレスコ工作工房さんが、困っていたブルーグラスを在庫してくださるようになったので、さっそく注文しました。劣化した2本のうちの1本は、ブルーグラスを交換したことで見事に復活しましたが、残りの1本は、新品のそれに交換しても見え味は良くありませんでした。おそらく、他の部分が劣化していたためでしょう。

そこで、テレスコ工作工房さんにお願いして、修理に出しました。昨年の9月のことです。LUNT社にて修理が終わり、戻ってきたのは1月末でした。約半年ほどかかりました。修理代金は、予想していた金額におさまりました。このような経緯で、現在は使用可能なBFが3本、手元に存在します。撮影に使用するのは、主に最新の1本ですが、徐々に劣化していくことを配慮すれば、残り2本に関しても、大切に保管しておきたいと思っています。 |

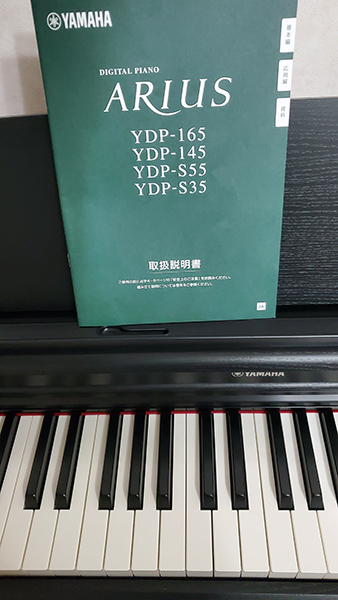

| 電子ピアノ(YAMAHA YDP-165 1月24日) |

| 2月2日(木) |

下で記述したとおり、いまだに体調がすぐれず、布団に入っている状態が続いています。しかし薬により、症状は徐々に改善に向かっているようにも思っています。 下で記述したとおり、いまだに体調がすぐれず、布団に入っている状態が続いています。しかし薬により、症状は徐々に改善に向かっているようにも思っています。

先月の1月24日(火)に、一部の音が出なくなった電子ピアノを処分し、新しい電子ピアノを購入しました。それまでと同じくヤマハ製です。価格は、以前のそれの半分程度です。以前は、電子ピアノの価格そのものが高価でしたが、今は、だいぶ安くなったように思います。

各部の造り込みや質感は、私共にとっては十分です。私共が初心者であること、電子ピアノの耐用年数が10年から15年であること、などがこの価格帯をチョイスした理由です。

肝心の音ですが、内臓スピーカーからの音は、低音がややこもり気味のように感じています。ヘッドホンで聞く音質は申し分ありません。設置場所の問題かもしれませんね。

いまだに1曲目がマスターできていません。現在はCメロの部分を練習中です。最後までひととおり弾けるようになるまでには、あと2か月程度かかるのではないでしょうか。

時間がかかっている原因は、私共の年齢によるところも大きいのでしょう。また、左手が単音バージョンではなく、音をプラスしたバージョンで練習していることも、理由のひとつです。

左手単音バージョンであれば、おそらく今頃は最初から最後まで問題なく弾けていることでしょう。実際に右手の旋律をマスターするまでには、さほど時間がかかりませんでした。

左手に関して、今練習しているパートでは、鍵盤を3つ同時に弾きながら、連続的に移動していく場面です。もちろん、その間に、右手の方も動いています。脳の方は、どちらかというと、右手の方に意識が行っているようで、左手が制御できていないように思います。

左手のみで、そのパートを弾くとすらすらと弾けます。車の運転と同じですね。意識をしなくてもスムーズに両手が動くようになるためには、さらに時間が必要でしょう。

YouTubeの動画やテレビを見ていると、若い方々が指を自在に動かして、高速で弾いているのを見ると、とてもうらやましく思います。

ただ、いろいろ見ているうちにわかってきたのですが、高速で弾いていること自体を誇りにされているような演奏もあるように思ったりします。そもそも、ピアノを奏でるとはどのようなことなのか、考えさせられますね。プラネタリウムの解説と一緒です。

まもなく古希をむかえようとしている私共のようなものが、ピアノと格闘していること自体、・・・なにをやっているんだ・・・あの爺様は・・・と思われそうですが、人様からどう思われるかはどうでもよく、残された限りある時間を有意義に過ごすことこそが、私共にとっては大切なことです。太陽面の撮影も休んでいますので、そろそろ再開しないといけませんね。 |

| 体調不良 |

| 1月31日(火) |

下の記述の通り、1月21日(土)から22日(日)にかけて、関市で仕事をした時のことです。19日(木)の夜から、関市に向けて車を走らせていました。東海環状自動車道の鞍ヶ池パーキングエリアに車を止めて20日(金)の早朝まで、運転席のシートを倒して仮眠をしました。

起きた時に体に異変を感じていました。体の右側のわきの下周辺にかけて、寝違えたのかな・・・と思うようなヒリヒリした痛みが走っていました。しばらくすれば治るだろうと思いながら、投影の仕事をしていましたが、それは関市に滞在中も、横浜に戻ってからも継続していました。痛みは、背中の方にも拡大していきました。肩こりはひどい方ではありませんが、その周辺部もヒリヒリしてきました。

痛い部分を目視しても、外見上は何の変化もありませんでした。ネット上で該当するような事例を探してみましたが、どれも当てはまるものが見当たりませんでした。しばらくの間、安静にしていたり、逆に動いた方がよいのかなと思い、いつものように卓球練習をしたりして過ごしましたが、状況は改善されるどころか、ますますひどくなる傾向にありました。

最後には、夜寝ている間に寝返りを打つことすらきつく感じるようになりました。あまりに痛みがひどいので、昨日の午後、再び痛みの部分を目視すると発疹が見られるようになりました。・・・痛みの原因はこれか・・・と思い、急いで近所のお医者さんに走りました。

医師からある病名を告げられました。症状が軽くなるまでに約1週間、完治するまでには、それ以上の期間が必要とのことでした。ウイルスに感染したわけではなく、こどもの頃から体内に潜んでいたウイルスが再活性化したもののようです。原因は、過労・ストレスなどだそうですが、正直、そのきっかけが思い当たりません。

お薬をもらい、それを昨日から飲むようになりました。痛み止めも入っているので、症状は幾分緩和されるようになりましたが、しばらくは安静にし、体力の回復に努めたいと考えています。やらなくてはいけないことは、いくつかあるのですが、全て後回しです。

私共の年齢になると、手帳のスケジュール表のほとんどは、白紙の状態です。サラリーマン時代や、独立してから移動式プラネタリウムの出張投影を行っていた頃は、手帳のスケジュール表はほとんど埋まっていました。しかし、今は、白紙になっているほうが嬉しく感じるようになりました。その間は時間を自由に使えるからです。なので、最近の手帳の使い方は、メモを取ることが中心となりました。

今回の病気は60代を中心に、50代から70代に多く見られるということです。コロナワクチン接種後にこの病気にかかったという事例もあるようですが、果たして関連性があるのでしょうか。ちなみに、私共が5回目のワクチン(モデルナ)を接種したのは、昨年12月27日(火)のことです。前述のように、発症する原因として、思い当たるきっかけがないので、ワクチン接種後にという事例を否定できないでいます。

|

| 仮設プラネタリウム(関市まなびセンター 岐阜県関市 1月21日から22日) |

| 1月23日(月) |

平成4年度の最後の投影です。1月21日(土)から22日(日)にかけて、関市まなびセンターにおいて行いました。新型コロナウイルスの感染がいまだに収束しない中で、今年度の全ての投影が実施できました。ハードウエアの細かいトラブルが頻発したものの、何とか最後まで実施できたのでほっと一安心です。

今回の、投影後半部のテーマ解説は「流星と隕石のちがい」と題して解説しました。どちらも宇宙から地球にやってくるものです。空から降ってくるのは雨や雪だけとは限らないということを知っていただければ、それでよいと考えています。

ハードウエアの設営は、20日(金)のお昼をまたいで、午前中から午後にかけて行いました。さほど時間がかからなかったので、設営が終ったのちに、センターにいらっしゃっていたドイツ出身の英語教師と卓球を行いました。これが2度目です。日本語と片言の英語を交えて、対戦しました。相手は素人ですが、それなりに上手です。基本をマスターしているわけではありませんが、試合モードで対戦しました。もちろん、私共の方が圧倒的に優勢です。次の機会にまた対戦することを約束して施設を後にしました。

21日(土)の午前中の投影が終わった時です。家族連れの方が、解説台にやってきました。「娘が書いたファンレターです・・・」といって、手紙を私共に差し出されました。近隣のプラネタリウムもいろいろ見たが、私共の解説がお気に入りとのことでした。プラネタリウム解説者として、うれしい限りです。 21日(土)の午前中の投影が終わった時です。家族連れの方が、解説台にやってきました。「娘が書いたファンレターです・・・」といって、手紙を私共に差し出されました。近隣のプラネタリウムもいろいろ見たが、私共の解説がお気に入りとのことでした。プラネタリウム解説者として、うれしい限りです。

入場者が低年齢化するようになってから、だいぶ時が経ちました。はたして、このこどもたちに解説をして、どこまで理解してもらえるのだろうかと、いつもそのことに気を配りながら、できるだけ優しく解説してきたつもりです。

もちろん天文学の話ですので、やさしく解説するには、限界があるのですが、手紙を見ると、私共の解説がきっかけで、星を好きになった・・・とありました。小学校1年生程度の子でしたが、この子にもしっかり届いていたんだな・・・と思った次第です。

私共のプラネタリウム投影は、ドームスクリーン全体を映像で覆うようなダイナミックなものではなく、メガスターの星空と、星座絵、そしてビデオプロジェクター1台による解説です。朝焼けや夕焼けの演出もありません。とてもシンプルなものです。

それでも毎回見に来てくださる常連客の皆様がいるのは、とてもありがたいとことです。常連客の皆様は、お顔を見ればわかる場合と、こどもさんが保護者に、前回はここに座った・・・といって席を確保することなどで分かります。

この年末・年始に、地方の実家に帰ったという、常連客の方から、お土産を頂戴して、恐縮してしまいました。もっといろいろ話を聞きたかったのですが、時間が確保できなくて残念です。

何度も記述しますが、引退を視野に入れて投影を行っているわけです。このように観客の皆様の暖かいお気持ちをいただくと、考えが揺らいでしまいます。

21日(土)の夜の市民天体観望会は、火星・木星・冬の星雲星団が観望対象でした。しかし、寒波がやってきているせいか、とても気温が低く、いつもよりも参加者が少ないものでした。しかし、天文ボランティアの方々がたくさん来てくださったので、賑やかでした。

上の画像は、ホテルの最上階から見た、まなびセンターのプラネタリウムドームと、天体観測施設のドーム、画面右は、こどもさんからのファンレターです。ファンレターは、別のこどもさんなどからも、これまでにも何度かいただきました。

|

| 自宅から北の方角に見える山々 |

| 1月17日(火) |

|

今日の横浜は1日中雲の多い天気でした。太陽面の写真撮影はお休みです。朝起きてから、北の方角を見ると、地平線付近が晴れており、太陽の光が山々に当たって、山ひだまでよく見えていました。私共の自宅からこれだけくっきりと見える日は、珍しいものです。画面左のさらに外側には、丹沢や富士山まで見えるのですが、その方面は雲に覆われていました。

どの山が見えているのかは、画像が小さいために、名称をつけるのをやめてしまいました。興味のある方は、この「星雑記」の2020年2月21日(金)のところで記述していますので、そちらをご覧ください。

私共の家は、高台の一番高いところにあるため、西から北にかけての山々が一望できます。残念なことに、南から東側にかけては住宅街に視界が遮られるために、ランドマークタワーをはじめとした都市景観は、近所の高台に行かないとみることはできません。しかし、富士山をはじめとして、これらの山々が見通せるのは、ありがたいと思っています。 |

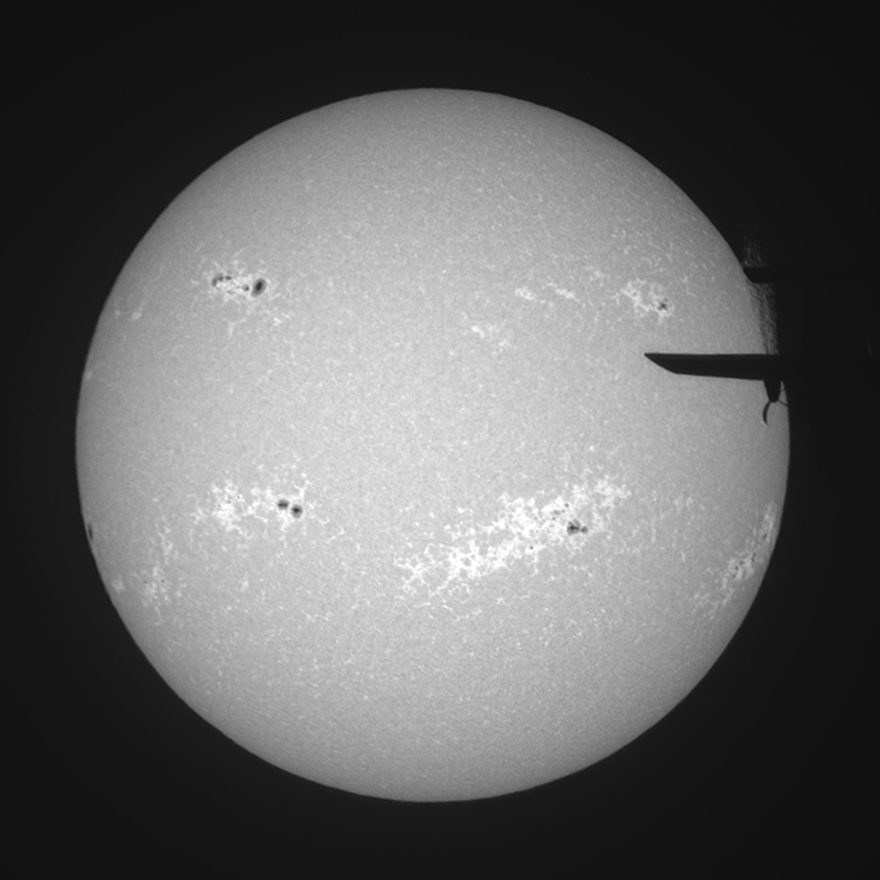

| 太陽面撮影中に縦断した飛行機(1月13日) |

| 1月14日(土) |

昨日の13日(金)に、いつものように太陽面を撮影している時です。パソコンのモニターで、撮影中のカルシウムK線をモニターしていたら、太陽面の手前を、黒い物体が縦断しました。

一瞬の出来事だったために、この物体の正体はわかりませんでした。時々、鳥などが横切ることはありますが、飛行機が縦断するのをとらえるのは久しぶりのことでした。動画を再生して判明しましたので、その部分のみを切り出して、静止画にしたのが、上の画像です。画像処理などは行っていないために、多少ねぼけた画像になっています。

最近では、冬型の気圧配置が緩むことがあり、そのようなときには、冬場といえども気流の乱れが小さくなる日があります。そのようなときには、黒点やHα線による彩層面の拡大撮影の好機です。21センチ反射望遠鏡を使用しての、強拡大撮影するまでにはいきませんが、黒点などのディテールを12.5センチ屈折望遠居でとらえるだけなら大丈夫です。これから、暖かくなってくると、このような機会が多くなってきますので、引き続き太陽面の撮影を継続します。

昨日、撮影した太陽面の画像は、こちらからご覧ください。以前に撮影した、太陽面を縦断する飛行機の画像は、こちら(下から2番目の画像)にあります。 |

| JR港南台・横浜駅間往復 |

| 1月12日(木) |

昨日の電子ピアノの件で、JR京浜東北線・根岸線を利用して、久しぶりに港南台駅・横浜駅間を往復しました。スマートフォンのICカードリーダーを利用して、Suicaのカードの履歴を見てみると、前回電車を利用したのは、2021年6月27日(日)でしたので、約1年半ぶりに電車を利用したことになります。

横浜駅近くにある、家電量販店まで行ってきました。この周辺にも駐車場はありますが、駐車料金が高いことと、私共の車が大きいために、駐車できる場所を探すのが大変なのが、今回電車を利用した理由です。車に比べると、電車の方が新型コロナウイルス感染のリスクが高まることでしょう。そのために、電車の混雑が緩和される午後の時間に往復しました。

久しぶりに横浜市の中心部に出たのですが、駅構内から家電量販店に至る地下街の景色がだいぶ変わっていました。地下街のお店も変わっているような感じがしました。久しぶりにたくさんの人々が行きかう場所に行ったために、神経を使い疲れてしまいましたが、行っただけのことはありました。

この件に関しては、時期が来ましたら、詳しく記述したいと思っています。それまでしばらくお待ちください。 |

| 参拝(鶴岡八幡宮 神奈川県鎌倉市 1月11日) |

| 1月11日(水) |

鎌倉市の鶴岡八幡宮に参拝に行ってきました。毎年この時期の恒例行事です。本来は、初詣として正月に行けばよいのですが、その期間の混雑は相当なものです。行けるものではありません。そのため初詣は自宅近くの神社に行きます。鎌倉の混雑が緩和してくる今の時期を選んで行くようにしています。平日ですが、それでもたくさんの参拝者がいました。参拝が終わると、ほっとします。

恒例行事ではありますが、ここ数年は、その手前の参道を車で通過することはあっても、参拝の機会がありませんでした。新型コロナウイルスの感染防止の観点から、参拝を見合わせていました。前回から4年ぶりの参拝となりました。近くに住んでいても、このとおりです。行けるときに行っておくことが大切であることを思い知らされます。本来は、電車で行くのですが、今回は、感染リスクを配慮して、車で行きました。八幡宮の駐車場に車を止めました。ときどきここを利用しています。

鶴岡八幡宮に通じる「小町通り」(門前町ではなく、観光土産屋通りと称されるようです。多くの観光客で賑わう観光スポットです。)は、平日でもたくさんの人々が行きかっていました。お店の変貌ぶりは、相変わらずです。ここでの商売がいかに大変なものかを物語っているように思います。鎌倉定番のお菓子を買ってきました。

お昼をまたぐので、鎌倉で食事ができればよいのですが、お店はどこも混雑しています。大船まで戻って、お気に入りのとんかつ屋さんでお昼を食べて帰ってくるのが恒例ですが、そのお店が入っているショッピングモールの駐車場は、満車で入ることができませんでした。仕方がなく、ほかのとんかつ屋さんに入り食事をして戻ってきました。

自宅に戻る途中で、リサイクルショップに立ち寄りました。昨年から練習を始めた、電子ピアノの調子が悪いことなどのためです。買い物はしませんでしたが、どうしたものか迷っているところです。電子ピアノの方は、音が変な鍵盤が出てきたため、それでなくても初心者には大変な練習ですが、さらに時間がかかるようになってしまいました。近日中にどうするか、最善の方法を決めるつもりです。

|

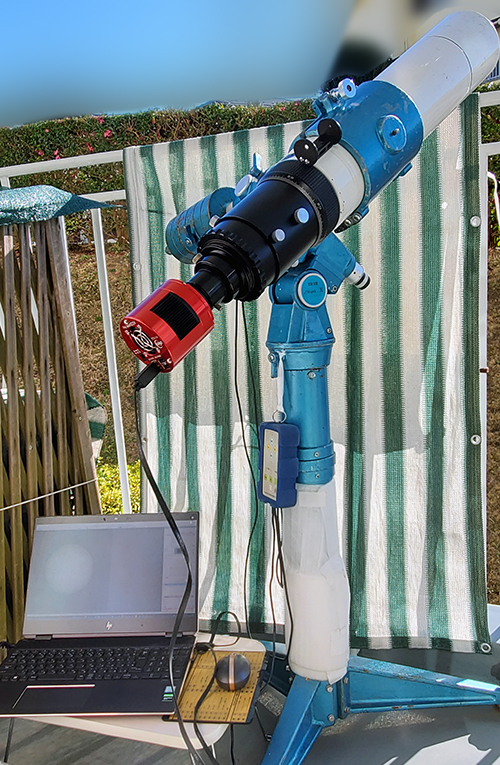

| 冬場の太陽面撮影 |

| 1月5日(木) |

この年末・年始、横浜は毎日快晴です。よい天気が続いています。正月の2日間だけは、太陽面の撮影をお休みしましたが、現在は再開しています。 この年末・年始、横浜は毎日快晴です。よい天気が続いています。正月の2日間だけは、太陽面の撮影をお休みしましたが、現在は再開しています。

冬場の太陽面撮影は、冷たく乾いたシベリア高気圧に覆われた中での撮影となります。

春から秋にかけての撮影に比べると、気流の乱れが多いために、太陽面を拡大して微細な構造を抽出するにはむいていません。

最近の太陽面撮影の画像において、拡大撮影の画像がないのは、そのためです。焦点距離を短くしての、太陽全体が写る直接焦点撮影であれば、気流の影響をさほど受けることはありませんので、白色・Hα・カルシウムK線の太陽面全体の画像だけを撮影して終わりにしてしまいます。

今日も、午前中にいつものように太陽に望遠鏡を向けました。白色太陽像を、望遠鏡を通して肉眼で確認しました。いつも以上に、像の乱れ方が激しいために、撮影そのものをあきらめてしまいました。黒点にすらピントが合わないくらいにひどい乱れ方でした。

春先の移動性高気圧に覆われる頃になると、気流がよくなってきて、肉眼で見る太陽面も、乱れ方が少なくなります。そのような時期が来るまで、あと少しの辛抱です。

左の写真は、カルシウムK線で太陽面を撮影している場面です。赤い色をしたカメラの前に、カルシウムK線で画像を撮影するためのモジュールが入っています。

肉眼の感知限界に近いので、この望遠鏡を通して肉眼で太陽を見ることはありません。パソコンの画面を通しての確認となります。

今の気流が悪い時期には、大きな黒点やプロミネンスが発生すると、撮影できる画像もシャープさが損なわれるために、タイミングとしてはよくありません。

できれば、気流がよくなる、春先以降に、そのような現象が発生してほしいというのが本音です。 |

| 2023年を想う |

| 1月4日(水) |

明けめでとうございます。今年も私共のホームページを、どうぞよろしくお願い致します。

おめでとうございますとは、言ったものの、現在の私たちを取り巻く状況を配慮すると、めでたくも何ともない・・・というのが本音です。さまざまなことが未解決のまま、今年も辛抱しながら月日が過ぎていくのかも知れませんね。そのような状況の中にあって、自らに何ができるかをよく考えながら先へ進むことが大切なのだろうと思っています。

その一方で、先へ進むということは、今年、古希をむかえる私共にとっては、残された時間がさらに少なくなっていくことを意味しています。悔いのないように、1日1日を大切に過ごさなくてはいけません。

プラネタリウムの仕事にかかわるようになってから、今年で51年目に入ります。半世紀にわたりこの仕事に取り組んできました。どのような仕事でもそうだと思いますが、プラネタリウム解説においても、年をとるにつれて到達点など存在しないということがわかるようになります。ただ、それでもその先を目指すのは、おそらくプラネタリウム解説者としてのプライドなのでしょう。しかし、さすがにこの年になると、それももう、どうでもよいと思うようになりました。なので解説時には、これまでにもまして、まったく何も考えずに、解説そのものに集中して取り組むようになりました。

手書きイラストは、35作目が終わったところで中断しています。描くためのキャンバスを、ひたちなか市に置いてきてしまっているためです。1月の下旬頃から再開することになるでしょう。

今年もこのイラスト制作を中心に日々を過ごすことになります。そのほかの時間は、体を鍛えるために使っています。近くの公共施設において、卓球の練習を今年も継続するつもりです。出かける予定のない日は、朝、太陽を観測して、それからイラスト制作、卓球、そして、新月期になると、天体写真撮影、というパターンが、ここ数年間の日々の過ごし方です。新たに加わったピアノの練習ですが、1曲目の途中まで両手で弾けるようになりました。今月末までには、まがりなりにも1曲弾けるようになりたいと思っています。今年中には、あと1曲レパートリーを増やしたいと思っています。

12月31日(土)から1月2日(月)までは、何もせずに、グダグダしていました。ほぼ寝正月でした。体がなまってしまい、体力がなくなってしまいそうなので、3日(火)の日から、通常の生活に戻しました。太陽面の撮影もこの日から再開しています。画像はこちらです。

物価の上昇が著しいので、いつもは、お取り寄せしていた、おせち料理を今年は食材のみ買ってきて、手作りしました。おせちというよりも、どちらかといえばオードブルですが、おかげでおせちの半額程度の値段で済ませることができました。

暮れに、朝比奈から逗子を抜け葉山から鎌倉までドライブしました。長者ケ埼に立ち寄りましたが、夕焼けに映える富士山が、海の向こうに見えてとてもきれいでした。年末であったたために鎌倉はまだ静かでした。

今年の目標というものは、特にありません。健康に気をつけながら、上記の取り組みを継続するだけです。日々の何気ない時間が、とても貴重であるように思っています。

|