| 栗おこわと鏡筒の傷 |

| 9月23日(火・祝) |

今日は一日中爽やかな天気でした。むしろ肌寒いくらいでした。「暑さ寒さも彼岸まで」のことわざどおりです。 今日は一日中爽やかな天気でした。むしろ肌寒いくらいでした。「暑さ寒さも彼岸まで」のことわざどおりです。

温暖化の影響で、最近では秋を飛び越してすぐに冬がやってきてしまいますが、今年は秋の期間が長いといいですね。

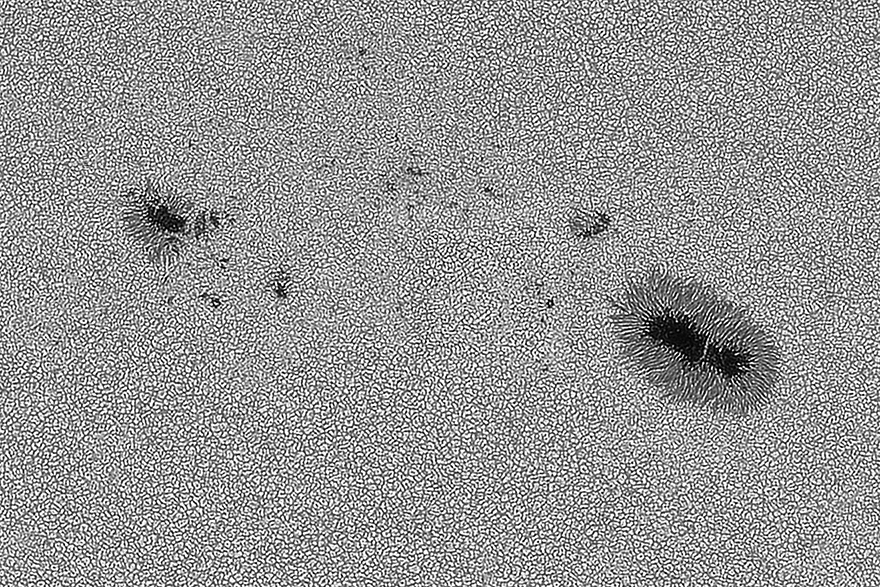

太陽面の撮影でも、次第に気流の状態が悪くなってきたように思います。高気圧が徐々に秋の移動性高気圧に置き換わっていくためでしょう。朝のうちは、見事なうろこ雲が見えていました。拡大撮影ができるのもあと少しです。

笠間市在住の方から栗をたくさん送っていただきました。見事な栗でした。

今日のお昼に、早速その栗を使った栗おこわを出してもらいました。おかずは、サンマとナスの煮びたしです。季節を感じる大変おいしいものでした。栗はホクホクしており、ほんのりとした甘みを感じます。

茨城県は、栽培面積、収穫量ともに全国1位を誇る栗の産地ですが、その中でも笠間市は、代表的な地域として知られています。

先の18日(土)に、私共の滞在する地域を襲った、ゲリラ豪雨の被害は、車だけにとどまりませんでした。天体望遠鏡の鏡筒も傷を負っていました。

一昨日に太陽面を撮影した折、鏡筒に傷がついていないかどうか、確認したところ、氷の角で直撃された、小さな傷が何か所か見受けられました。 一昨日に太陽面を撮影した折、鏡筒に傷がついていないかどうか、確認したところ、氷の角で直撃された、小さな傷が何か所か見受けられました。

傷は、これまでにも、鏡筒を赤道儀に載せたり、降ろしたりする際に、ひっかき傷をつけていました。今回の傷も実害があるわけではないので、そのまま使用することにしています。

本来であれば、どこかの場面で再塗装をした方が良いのかも知れませんが、時間と費用がかかりそうなので、見合わせます。右の画像の、黒くて細い矢印の部分が傷です。

車の方は、10月に入ってから修理することにしています。

ヒョウによる被害は想像すらできない出来事でした。急いで毛布をかけに行くことも考えたのですが、人間の方が大けがをしそうでしたので、仕方がないとあきらめています。本当に、一瞬先に何があるかわかりませんね。

|

| 通院とゲリラ豪雨 |

| 9月20日(土) |

一昨日の18日(土)に、ひたちなか市を襲ったゲリラ豪雨はすさまじいものでした。雷と猛烈な雨で、停電も何度も発生しました。途中で、雹(ヒョウ)も降ってきました。その大きさは、大小さまざまでしたが、大きなものは冷蔵庫の製氷機で作る氷のサイズです。雨は1時間程度でやみましたが、その爪痕は大きかったです。

下の「リモート天文台」のところで、私共の車に異常はないと記述しましたが、昨日、病院に行くときに、車のボディーカバーを外すと、ボンネットの部分を中心に、約15か所ほどのくぼみができていました。雨が上がった後に見た時には、ボディーがまだ濡れていたので、気が付きませんでしたが、乾いてからよく見ると、見る角度によってくぼみがよくわかります。

ルーフの部分は、その上にあるカーポートの屋根に守られて大丈夫でしたが、ボンネットは、屋根からはみ出ていることと、前方から落下する氷にやられたようでした。

このまま放置しておくわけにはいかないので、時間のある時に修理し、その修理代は保険で対応することにしました。等級が3等級ほど下がるとのことでしたが、仕方がありません。この際なので、足回りの劣化しているパーツなども交換することを考えています。走行距離は18万キロに近づいていますが、まだまだ走らせる予定です。

病院では、予約の時間が過ぎても診察は始まりませんでしたが、イライラした気持ちはありませんでした。こういうものだというあきらめに似た気持ちです。検査結果からの医師の診察では、わずかではあるが、回復の方向に向かっているとのことでした。しかし、今でも患っている内臓が常時締め付けられるような感覚がありますので、元の状態に戻ることはないと思っています。

日常生活が送れていれば、問題はないので、このまま無理をせずに日々を悔いのないように過ごしていきたいと思っています。今回のように、一瞬先に何があるかわからないからです。今回の件は、文字通り青天の霹靂(へきれき)でした。今年はこのように予想だにしなかったことが何度も起きています。それに伴い、持ち出すお金も、年金を中心として生活している私共にとっては大変です。計画通りには進みません。 |

| リモート天文台 |

| 9月19日(金) |

株式会社リコーが、南半球のオーストラリア、サイディング・スプリング(ニューサウスウェールズ州)に設置した天体望遠鏡を使用して、日本からリモートで操作し、天体写真を撮影するサービスを9月16日(火)から開始しました。私共としては、以前から気になっていた件です。

現在は、標高1122mに設置された口径51センチの反射望遠鏡(ドールカーカム式)と、タカハシTOA130の屈折望遠鏡(私共の所有するTOA150Bの下位機種)の2台が使用できるようです。今後、さらに機材を増やしていくようです。現在、このリモート天文台のシステムに関して、いろいろ調べています。時差は1時間ほどですので、基本的な撮影は、日本の夜の時間に行うことになるでしょう。

まだわからないことだらけです。撮影対象の天体に向けるには、どうすればよいのだろうか、フィルターの切り替えは、撮影した画像の取得方法は、などなどですが、実際に使用してみれば、おそらく簡単に解決するのでしょう。

もちろん、料金がかかります。しかし、現状を考えると、国内の場合でも、はるばる暗い空を求めて遠征し、望遠鏡をセッティングし、撮影して再び戻ってくることを考えれば、それは体力と時間と費用が掛かります。オーストラリアは、空の環境もよさそうなので、部屋にいながらにして、南半球の天体を撮影することは、深刻な病気を抱えている私共にとっては大変魅力的です。

取り組んでみようと考えています。いつになったら成果が出るのか、まったくわかりませんが、仮に撮影できれば、いずれは画像を、このホームページにアップできるでしょう。まだまだ、調べることが多いので、気長にお待ちいただければと思います。

昨日は、午後2時頃から、猛烈な雷雨に見舞われました。約1時間ほどでおさまりましたが、道路まで冠水してしまいました。ただし、水はけがよいのか、あっという間に水が地面に吸い込まれて行きました。途中から雹(ヒョウ)も降ってきました。冷蔵庫の製氷機で作られる氷のサイズです。

屋根の部分や、車などにダメージを受けました。私共の車は大丈夫でした。外の車に毛布を掛けようかと思いましたが、それも躊躇するほどの、激しい雨風でした。今朝の散歩で近所を観察すると、カーポートの屋根がいたるところで、破損していました。本当に、一瞬先は何が起こるかわからない、という状況が続いています。こんなことになるなんて、想像もしませんでした。 |

| 2週間ぶりの太陽面撮影 |

| 9月16日(火) |

関市まなびセンターでの投影を終えて戻ってから、秋雨前線などの影響で、このところ天気には恵まれませんでした。その間、30号キャンバスに取り組む毎日でした。おかげで、絵の方はだいぶ進みました。

今日は、午前10時頃から久しぶりに快晴の空となったため、太陽面の撮影をしました。2週間も休むと、撮影自体が面倒になります。どうしようか迷いましたが、望遠鏡のカバーを取り払い、撮影の準備を始めました。8月の暑さに比べれば、幾分気温が下がり、南東から吹いてくる海風も爽やかでした。

望遠鏡を太陽に向けて接眼鏡を差し込み、太陽面を見てみると、予想に反してよい気流の状態でした。天気図を見ると、太平洋高気圧の中でした。この高気圧が張り出している間は、気流の状態がよい傾向が続きます。5倍の拡大光学系が使用できるレベルでした。

撮影を終えたのは、お昼過ぎでした。昼食をはさみ、午後からは画像処理です。本当に時間のかかる作業です。午後3時頃になると、疲れてくるので、一休みして、気晴らしに絵に取り組みました。夕方の散歩を終えて戻ると、画像処理の続きです。太陽面の撮影があるときには、いつもこのような感じです。

夜までかかりましたが、ホームページにアップする頃には、午後9時を回っていました。そのあとピアノの練習を少し。1日中何かに取り組んでいる感じですが、時間に追われているわけではないので、丁寧に行っているつもりです。

久しぶりに望遠鏡を動かしましたが、鏡筒も赤道儀も、そしてパソコンもスムーズに動いてくれましたので、何の問題もなく撮影を終えることができました。天気予報では、明日も晴れそうな気配なので、雲の状態を気にしながら、今日のような取り組みを続けることになるでしょう。体力的には、かなり疲れました。本日撮影した画像は、こちらからご覧ください。 |

| 秋の味覚 |

| 9月12日(金) |

秋雨前線の影響で、ここ数日間は天気がよくありません。不安定です。昨日も夕方には雷が鳴っていましたし、その後に雨となりました。今日は雨は降りませんが、1日中曇り空です。気温も低めで、秋の訪れを感じさせるような冷たい風が吹いています。 秋雨前線の影響で、ここ数日間は天気がよくありません。不安定です。昨日も夕方には雷が鳴っていましたし、その後に雨となりました。今日は雨は降りませんが、1日中曇り空です。気温も低めで、秋の訪れを感じさせるような冷たい風が吹いています。

おかげで、絵を描く作業がだいぶ進みましたが、大きさが30号キャンバスなので、完成までには、まだまだ時間がかかるでしょう。

サンマが豊漁だそうです。テレビのニュースで何度か取り上げられていました。なぜ豊漁なのか、学者先生方も首をかしげているようです。

ここ数日間、夕食はサンマがメインです。いくつかの料理になって形を変えて出てきます。大きく、しかも脂がのっていておいしいです。安く購入できるのですが、テレビのニュースによれば、豊漁のうちに、早く食べておいた方がよいとのことです。

漁獲量が多すぎて、市場の処理能力を超え、魚業者が漁獲量を調整しているためだそうです。市場の処理能力とはたとえば、発泡スチロールの箱が不足したり、氷が足りなくなったり、運ぶための台車が不足したり、ということのようです。

あるルートを通じて、サンマをまとめ買いしました。大きくて新鮮です。しばらくは、サンマが食卓をにぎわすことになるでしょう。滞在先は、食材の宝庫です。今は、3時のおやつや、夕食後のデザートに、梨や桃を食べています。栗もそろそろですね。そして、近所の畑では、まもなくさつまいもの収穫が始まることでしょう。

体調の方は、相変わらずです。患っている内臓は、常時、自覚できるような小さな痛みを感じています。さながら体内に時限爆弾を抱えているようです。

このようになってしまった原因は、いつくか考えられます。遺伝なのか、生活習慣なのか、あるいはストレスからくるものなのか、その原因を確かめるために、10月には検査入院することになっています。体内の起爆装置が作動する前に、できるだけ旬の物をおいしくいただきたいと思っています。 |

| ターコイズフリンジ |

| 9月10日(水) |

月食の時に見られる地球の影の、本影と半影の間に見られる青みがかった部分を言います。2008年のNASAのニュースで取り上げられてから、注目され始めたとのことです。これは天文情報誌の記事からの引用です。当日は、写真撮影をしながら、8×30双眼鏡で眺めていましたが、残念ならが、このターコイズフリンジまで気にかけることはありませんでした。見えていたのかどうかもわかりません。

多段階露光で各コマを撮影していましたので、そのうち2時30分に撮影した画像を処理してみました。レベル調整、トーンカーブ処理、色彩強調など、双眼鏡で見た光景とあまりかけ離れないように処理しました。以下にその画像を示します。確かに画面の下の部分に青みがかった色が認められます。これが、画像処理の過程で出てくるものです。記憶がはっきりしませんが、前回の2022年11月8日(火)の皆既月食時に、ニコン20×120双眼望遠鏡Ⅱ型で見ていた時に、見たような気がします。

次回の皆既月食の時は、充分な準備の時間が確保できますので、その際に前述の双眼望遠鏡を使用して、確認してみたいと思っています。・・・十分な準備の時間を確保した時に限り、空が曇ったりして・・・。 |

|

写真のデータ 皆既月食 2025年9月8日(月) 2時30分

TOA150B ×1.5エクステンダー PENTAX MS-55i赤道儀(自動導入対応改造機) EOS1Ds MarkⅢ ISO400 1/5sec 0.6sec 2secの3コマ多段階露出

画像は日周運動に沿ってフレーミングしています。画面上が北、下が南、左が東、右が西です。

|

| 皆既月食連続写真 |

| 9月9日(火) |

年を取ると、疲れは2日後に出てくるようです。まなびセンターでの投影を終えて、7日(日)から8日(月)に日付が変わった直後に戻ってきました。それから午前4時近くまで皆既月食の撮影を行いました。天体望遠鏡とカメラは、そのままにして床につきました。

撮影中は、天体望遠鏡も赤道儀もともに、夜露でしっぽりと濡れてしまいました。露除けヒーターを出す余裕がなかったので、各コマの撮影直後には、対物レンズにキャップをかぶせておきました。それでも対物レンズにも結露していました。

朝になってから、太陽の方向に望遠鏡を向けて乾かしたのち、無水エタノールとシルボン紙を使って、レンズをクリーニングしましたが、湿気が多かったようで、拭き残りができてしまいました。鏡筒と赤道儀を乾拭きしてから、望遠鏡のカバーをかぶせました。後日、湿度が低い日に、対物レンズを再度クリーニングをするつもりです。

今日の午前中は曇り空です。太陽面の撮影はありません。疲れているのでちょうどよかったです。その時間を利用して、数日間休んでいたピアノの練習を再開し、ホームページの「ギャラリー」「天体写真」のページに、皆既月食の画像をアップする作業を行いました。こちらからご覧ください。特別な画像処理は行いませんでした。これでよしとしています。

来年の3月3日(火)は、さらに条件のよい皆既月食を見ることができそうです。今から楽しみですね。大勢の方々が皆既月食の写真を撮影されたようです。私共が撮影しなくてもよいのではないかと思ったりします。しかし、次回のプラネタリウムの投影で、これらの画像を紹介するつもりなので、そのような意味では価値があります。他者の画像を使用するためには、著作権なども問題も発生するので、そのような心配のいらない、自らの画像は貴重です。

次回の投影では、ちょうど中秋の名月を解説する予定です。なんだかんだと撮影する意義を考えなくても、撮影をしたいと思うのは、おそらく素晴らしい風景を見た時に、記録に残しておきたいと思う気持ちと同じなのではないでしょうか。

次回の投影まで、体をいたわりながら、ゆっくり過ごしたいと思います。何かの行動を起こすときには、効率やスピードを重視しますが、最近の私共は、「急がず丁寧に」を常に心がけるようにしています。体にとってもよいことだと思っています。

画像の整理をしたのち、午後からは気持ちを切り替えて、絵の方に取り組む予定です。絵を描く行為は、体への負担はほとんどかかりません。 |

| 9月8日未明の皆既月食 |

| 9月8日(月) |

今日の午前1時30分前から、西の空で皆既月食が始まりました。前述の時間は、部分食の開始の時間です。皆既食の最大は、3時12分頃でした。最大食分は1.36です。2022年11月8日(火)の皆既月食以来、約3年ぶりの皆既月食となります。また、次の皆既月食は来年の3月3日(火)です。

関市まなびセンターでプラネタリウムの仕事が終わるのは、7日(日)の夕方です。機材の撤収をしてから、滞在先のひたちなか市まで走ったとしても、途中で疲れてサービスエリアやパーキングエリアで仮眠をするため、いつも戻るのは夜が明けてからです。今回の皆既月食については、撮影はあきらめていました。おそらくサービスエリア、あるいはパーキングエリアで眺めてから帰ることになるだろうと思っていました。

天気は安定していました。いつもよりも少し早く関市を出ました。東海環状自動車道を走っている間に、東の空から月が顔を出しました。かなり大きく感じました。愛知県、静岡県に入っても天気は安定していました。皆既月食を撮影したいという気持ちが次第に強くなっていきました。

仮眠はせず、トイレ休憩もそこそこに、首都高をまたぎ常磐自動車道に入る頃には、少なくとも皆既食中の撮影ができるのではないかと思えるようになりました。こうして、ひたちなか市に到着したのは、月食が始まる、1時間ほど前でした。今までの新記録です。気合が入っていたのでしょうね。

到着すると、出張で使用した荷物を部屋に戻すのも後回しにして、望遠鏡のカバーを取り去り、拡大光学系とカメラを取り付けて、撮影の準備をしました。準備が終わるまで、10分もかかりませんでした。太陽面の撮影で、常に望遠鏡が使える状態にあるためです。

月食が始まる前から、20分間隔で撮影を開始しました。撮影スケジュールをまったく考えていませんでした。天気は相変わらず安定しており、皆既食が近くなると、秋の星たちがよく見えていました。光害がありますので、アンドロメダ銀河は双眼鏡を使用しないとみることができませんが、ペルセウス座の二重星団は、肉眼で認められるレベルの空でした。

皆既食に入ってから、カメラのライブビューモニタの画面を見ると、真っ暗でした。少し焦りました。本来であれば、赤銅色の月を見ながら構図をチェックできるはずでした。ずいぶんと暗い皆既食になったな・・・。というのが今回の印象です。カメラのファインダーでは皆既中の月が見えていたので、それで構図を微調整しました。

こうして、月が地平線に近づき、木立の後ろに隠れるまで撮影を続けました。体は大変疲れており、負担もかかりましたが、撮影ができてよかったと思っています。皆既中に撮影した画像を、下に1枚アップします。その他の画像は、整理ができ次第、ギャラリーの天体写真のページにアップしたいと思っています。 |

|

写真のデータ 皆既月食 2025年9月8日(月) 3時10分(食の最大直前)

TOA150B ×1.5エクステンダー PENTAX MS-55i赤道儀(自動導入対応改造機) EOS1Ds MarkⅢ ISO800 8sec露出

画像は日周運動に沿ってフレーミングしています。画面上が北、下が南、左が東、右が西です。

|

| 仮設プラネタリウム(関市まなびセンター 岐阜県関市 9月6日から7日) |

| 9月8日(月) |

岐阜県関市の、まなびセンターにおいて、直径12メートルドームにメガスターゼロ投影機を仮設して、投影を行いました。9月6日(土)から7日(日)の2日間です。前回が8月23日(土)から24日(日)でしたので、2週間ぶりでした。あわただしいですね。

体調は、このところよくもなく悪くもなくといった感じです。からだへの負担を軽減するために、今回も車中泊はやめて、ホテルにこれまでよりも1泊多く宿泊しました。経費の持ち出しは多くなりますが、体調には代えられません。治療中の薬を忘れると大変なことになるので、慎重に持っていくものをチェックしました。

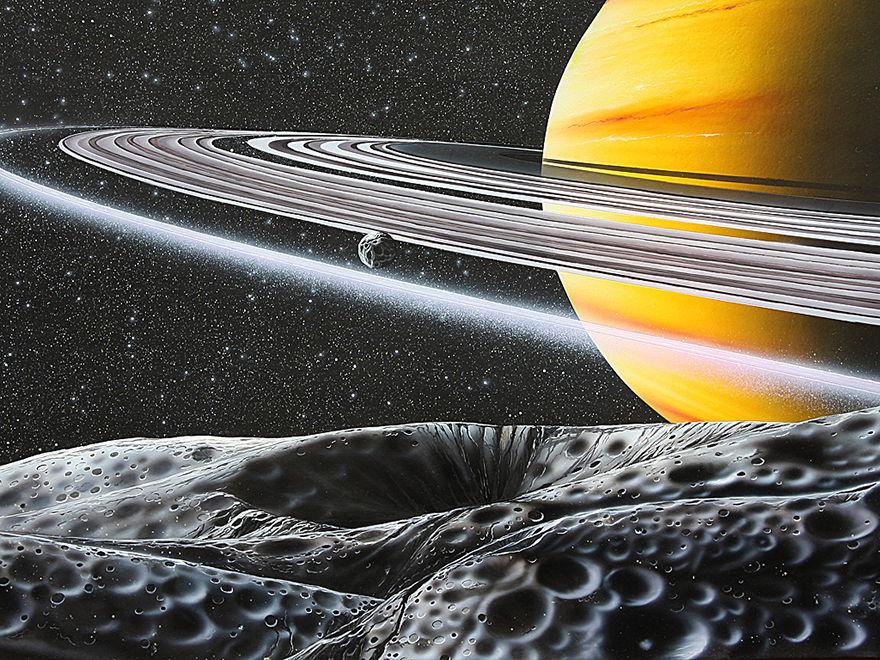

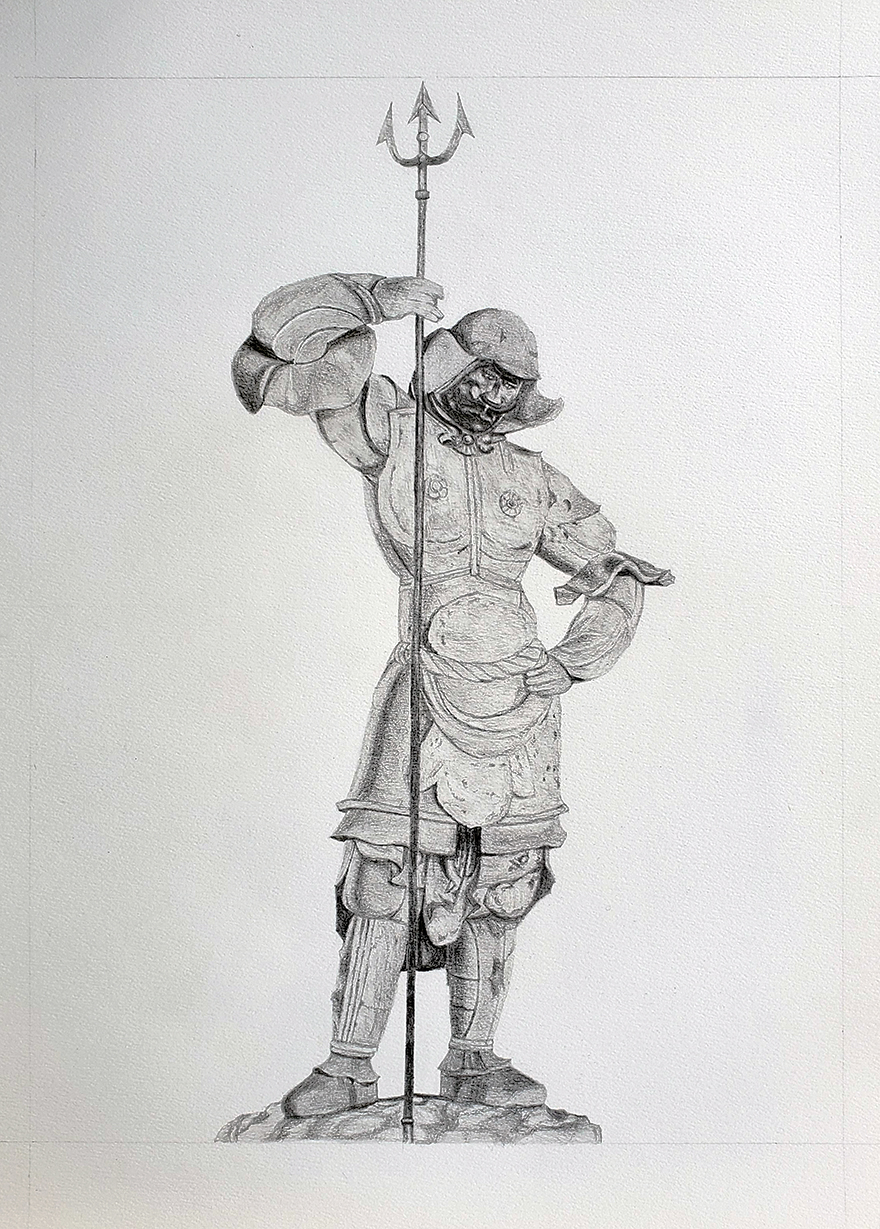

今回も観客は、比較的多めでした。投影後半部のテーマは、「土星はどんな星か」というものです。東の空で見やすくなってきた土星について解説するものです。コンテンツの中では、今回も私共が過去に作成したオリジナル動画や静止画などをふんだんに使用しました。例えば、カッシーニ探査機を説明するCG動画、ガリレオ・ガリレイが使用した望遠鏡のCG動画、そしてその肖像画、土星の各衛星から見た土星を描いたスペースイラストなどです。

下の画像は、その一例です。1997年6月に制作したスペースイラストで「羊飼い衛星とFリング」という作品です。難しい解説をするのではなく、解説の最後の場面で、これらのイラストとカッシーニ探査機が撮影した画像を交互に挿入して、音楽だけで楽しんでいただくものです。解説は入れず、スペースイラストのタイトルを表示したキャプションだけです。

|

|

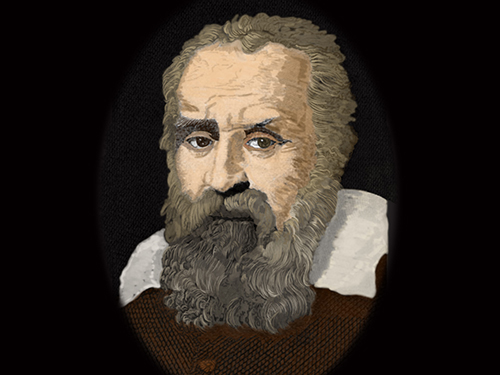

一方こちらは、ガリレオ・ガリレイの肖像画です。パソコン上で描きました。天文学に登場する歴史上の人物はだいたい描いてあります。 一方こちらは、ガリレオ・ガリレイの肖像画です。パソコン上で描きました。天文学に登場する歴史上の人物はだいたい描いてあります。

ガリレオが初めて望遠鏡を土星に向けたところをCG動画映像で示しながら、そのスケッチを紹介する場面で使用しました。

このようにオリジナルの動画や静止画をふんだんに使用するので、他館で見るプラネタリウムとは、少し雰囲気が異なるかも知れません。ただし、投影機は本来10メートルまでしか対応していませんので、12メートルドームは、オーバースペックです。星空のクオリティーは、他館に一歩も二歩も譲るでしょう。

最近は、投影のために、静止画やCG動画の素材を作ることはあまりなく、これまでにストックしておいたものを組み合わせることがほとんどです。

夜に実施される9月6日(土)の市民天体観望会は、今回もたくさんの参加者でした。月齢14の月を見ようというテーマです。東の空に、その時間に顔を出した月を見るものです。台風15号が過ぎ去った後でしたので、天気は安定していました。参加者の皆さんは、ゆっくりと楽しまれたようでした。この投影で使用した月の画像も、すべて過去に私共が撮影したものを使用しています。

右の画像は、市民天体観望会開催時の、開場中の様子です。たくさんの参加者がいらっしゃったことがわかると思います。 右の画像は、市民天体観望会開催時の、開場中の様子です。たくさんの参加者がいらっしゃったことがわかると思います。

皆既月食のことを後半のテーマ解説の中で取り上げなかったのは、月曜日の明け方の現象であり、一般的ではないと判断したためです。

冒頭の場内案内の場面で、皆既月食の日付を間違わないように注意をさせていただきました。皆既月食そのものの現象の解説や、始まる時間などは、開場時に配布された資料をご覧いただくように案内しました。

日曜日の最終投影が終わってから、急いで投影機を片付け、帰路につきました。天気がよく、ひょっとしたら皆既月食を見ることができるのではないかという予感があったためです。

|

| 10年後の皆既日食 |

| 9月2日(火) |

今日からちょうど10年後、すなわち2035年9月2日(日)に日本国内で皆既日食を見ることができます。日本国内で見られる皆既日食としては、2009年7月22日(水)以来で、約26年ぶりです。下の図は、その皆既日食が見える地域を示しています。

2本のオレンジ色で示されたラインの内側で皆既日食を見ることができます。この帯を皆既日食帯と呼んでいます。真ん中の赤い線は、その中心線です。このライン上では、その時刻において、最も長い時間の皆既食を見ることができます。中心線から南北にそれぞれ離れるにしたがって、皆既食の時間は短くなります。

画面右側の皆既帯の中の、海岸線の十字線は、私共が滞在する、ひたちなか市の場所です。そして緑のラインは、このひたちなか市で食の最大となる時刻の、地表面上に投影された、月の影の輪郭を表しています。楕円の形をしているのは、影が斜め方向から投影されるためです。

このひたちなか市での、皆既の継続時間は約2分30秒です。この2分30秒間だけ、昼間の空が日没後の空のように暗くなり、黒い太陽のまわりに、真珠色ともいわれる美しいコロナを見ることができます。

最近では、コロナというと感染症を表す悪い言葉のイメージしかありませんが、月が背後の太陽を完全に隠すときにのみ、見ることができる太陽コロナは、自然現象の中でも、最も荘厳で美しいものです。日食病と呼ばれる病気があります。それは、一度でもこの現象を見た人は、それに取りつかれ、以後何度でも見たくなるというものです。

皆既日食の見える場所は、限定されます。そして海外の場合がほとんどです。それを見るために、重い機材を携え遠征します。曇りや雨のリスクも伴いますが、それを承知の上で、出かけることになります。一度この病にかかってしまうと、治す薬はありません。

私共も、皆既日食を見るために、海外には何度も出かけていますが、その多くはインストラクターとしてです。前回の2009年の皆既日食では、中国の上海まで出向いてインストラクターをしました。

下の図は、エクリプスナビゲータVer.5でシミュレーションした日本付近を通過する皆既帯です。皆既帯の中に含まれる地方都市としては、富山市、長野市、高崎市、宇都宮市、水戸市などです。この皆既帯の外側では、部分日食となります。

部分日食と皆既日食とでは、現象として雲泥の差です。おそらくメディアも総力を挙げて取り組むことになるでしょう。民族の大移動が起こるかも知れませんが、せっかくの機会ですから、ぜひ遠征してみてください。

私共は、海外での皆既日食には、もう遠征しないことに決めています。魅力的な場所で今後も皆既日食があるのですが、今の体調を考えると、何かあった場合に、ツアーの参加者の皆さんに、大変な迷惑をかけてしまうからです。

かといって、あと10年間生きているかどうかも、まったく不透明な状態です。今患っている内臓が、これ以上よくなるとも思えません。運良く生きていたとしても、その頃は80歳代になっているので、果たして撮影できるかどうかもわかりません。見るだけでもよいから、もう一度見たいとは思っています。想像するだけでもワクワクしてきます。

日食を高精度でシミュレーションする、エクリプスナビゲーターは1999年に発売されました。私共は、それまで日食計算論を研究していました。それらの成果をプログラム化して、自身で走らせていました。当時の日本国内では、計算できる者が極めて少なかったことと、私共が科学館に勤めていたために、日食があるたびにメディアから問い合わせが来ました。

新聞、ラジオ、テレビなどで多数のコメントを述べ、天文情報誌にも解説記事を書いていました。しかし、歳を取るにつれて、小数点以下6桁以上の計算をするのが面倒になり、当時、天文関連の計算を得意としてアプリケーションを開発していた、株式会社アストロアーツのスタッフに計算のノウハウ、アルゴリズム、そしてプログラムソースを引き継ぎました。私共と株式会社アストロアーツのノウハウが融合して誕生したアプリケーションです。

現在は、バージョン5まで発展しました。計算ばかりでなく、カメラを制御する機能までが付加されたため、観測者は、カメラの操作を気にする必要がなく、全自動で撮影を行うことができます。これにより、双眼鏡などで、美しい太陽コロナを観測できるようになったわけです。皆既日食の撮影においては、画期的な進歩といってよいでしょう。私共も2017年8月21日(月)、アメリカの皆既日食でその恩恵にあずかりました。

あと10年後という気の長い話ですが、この素晴らしい現象を、ぜひ体験していただきたいと思います。 |

|

エクリプスナビゲータVer.5で作成した2035年9月2日の皆既日食帯

|

| 最近の太陽面撮影 |

| 8月31日(日) |

|

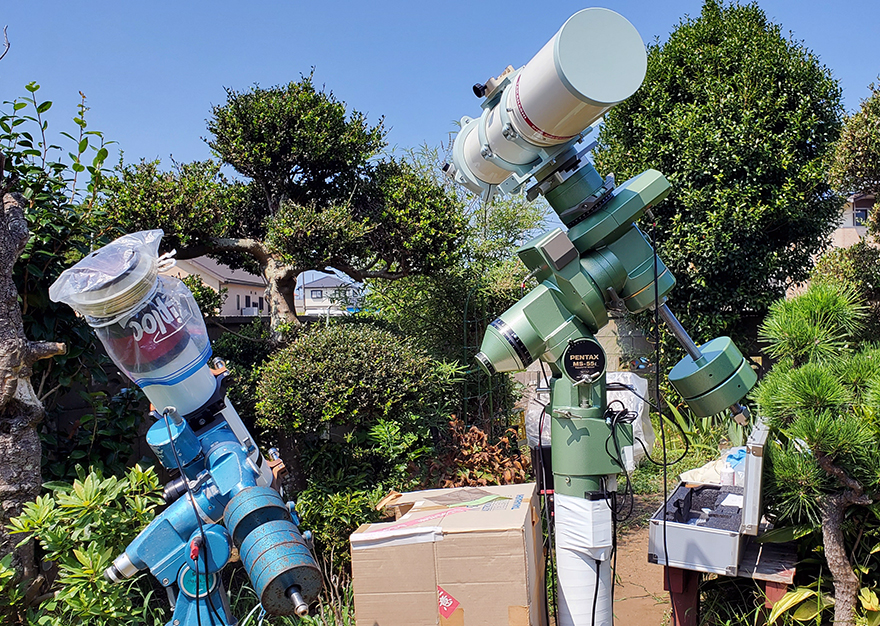

上の画像は、今日の撮影が終わった時の望遠鏡の様子です。Hα太陽望遠鏡の対物部には、ほこりが入らないようビニール袋をかぶせています。右の15センチ屈折望遠鏡は、撮影が終わると、いつもこのような姿勢にしています。理由は、手前のHα太陽望遠鏡で撮影する際に、右の望遠鏡の接眼部やバランスウエイトに思いきり頭をぶつけてしまうことがあるためです。血が出ると、治療中の薬の関係で、大変なことになります。ただし、すべてを片付けるときには、本来の姿勢(極軸方向と同じ方向に向けます。さらに大きな望遠鏡の場合は、鏡筒を天頂方向に向けることが多いです)に向けてからおしまいにします。

昨日の午前8時30分の玄関内の室内温度は29.5度でした。今日の同じ時刻で28.9度です。庭での太陽面撮影は過酷です。35度を超えていると思います。すべてを終わり、室内に入ると、ひんやりとしていて快適ですが、部屋には午後から太陽の光が差し込んでくる関係で、気温は上昇します。それでもエアコンをつけることはありません。太陽面には、規模の大きな黒点群が出ているため、ここ数日間は多少雲が出ていても、撮影をすることにしています。

今日は気流の状態がよかったため、質の高い画像を得ることができました。こちらです。撮影の途中で、庭の南側のさつまいも畑で、薬剤散布が行われました。その間、薬剤がレンズに付着すると厄介なので、終わるまでは鏡筒にキャップをかぶせて、一時中断です。作業は東南アジア系とみられる外国人数名です。

彼らは、帽子から顔のマスク、そして作業服まで、全身黒ずくめなので、少し不気味に感じます。作業はすぐに終わり、次の場所に移動していきました。撮影の再開です。隣の家までは、このさつまいも畑をはさんでいます。距離にして50m以上はあると思います。気流がよいのは、この畑も一役買っているのではないかと思っています。

海から近いのですが、周囲は平坦な土地が続きます。山などがないので気流の状態も穏やかなのでしょう。そして、さつまいも畑が太陽の強烈な熱を吸収してくれるのだと思います。気流を乱す原因のひとつである、近所のエアコンの室外機もまったく気になりません。

近くには平磯太陽観測施設が2016年までありました。現在は、雑草の生い茂る空き地になっています。開設当初は、無線電信が爆発的に普及し始めていました。これらの時代背景から、無線電話の先端開発を行うことが目的とされていたようで、決して太陽観測のための、天候の安定度や気流のよさから選ばれたわけではなさそうです。地元では当時から平磯無線(略して無線)と呼ばれていたのはこのためだったのでしょう。この場所が選ばれた理由は、米国やハワイ、船舶などとの大電力無線実験を行うため。などだったようです。

中学校の頃、家から歩いて学校に行っていたのですが、時々、この敷地の中をショートカットして家に帰ったことがありました。記憶が定かではありませんが、施設の敷地は白い柵に囲われていたように思います。それはまるで宮沢賢治の童話に出てくるようなイメージの施設でしたが、そこで何が行われているのかは、中学生の私共にはよくわかりませんでした。担任の先生から、観測に支障があるから、敷地内を通らないようにとお叱りを受けたことがありました。

林の中には、パラボラアンテナがあり、絶えず太陽の方向を向いていたような気がします。おそらく太陽電波の観測を行っていたのでしょう。施設内では、太陽黒点光学観測(おそらくシーロスタットと思われます)装置、200MHz太陽電波アンテナ、のちに32GHz太陽表面マッピングができるパラボラ式のアンテナを使用した装置などがあったようです。

そこから南へ僅か1キロ足らずの場所で、自らが、晴れていれば毎日太陽に向き合うようになるとは、思ってもいませんでした。中学校の時には、まだ興味を持つものが見つかりませんでしたが、こんな立派な施設が近くにあったのなら、一度見学させてもらえばよかったと後悔しています。

|

| Post-Japan Blues |

| 8月29日(金) |

雲の多い天気でした。雲量は70パーセント程度です。天気予報でも曇りとなっていました。しかし、太陽面には見事な黒点群が出ています。撮影をしないわけにはいかないので、雲の隙間を狙って撮影をしました。このような場面では、撮影の効率が悪く、気流の状態もいまひとつでした。自分の思うようにはいきません。自然が相手なので、仕方がありませんね。

下の8月14日(木)のところで、外国人観光客から見た日本という表題で記述しました。私たちが当たり前と思っている日常が、外国人観光客から見ると、驚くことが多く、感激するというものです。どのようなことなのか、以下に再度記します。

観光客が空港に到着してまず驚くのが、人が大勢いるにもかかわらず秩序ある静寂です。自国の空港の場合は、人々の会話や怒鳴り声などで騒々しいということのようです。床はピカピカに磨かれ、ごみがまったく落ちていない。スタッフの丁寧な対応。

都心まで向かう電車は時間に正確。皆が列を作り、降りる人のためにスペースを開けて、それを見届けてから乗車する。車内は清潔で静か。携帯電話で話す人もいない。また、バスやタクシーで都心に向かう場合は、丁寧な対応のドライバー、滑らかな道路(海外に行くと、日本の道路がいかに滑らかかを実感します)、そしてクラクションの音がしない。

ホテルにおいては、スタッフの丁寧な接客、決して広くはないが清潔な室内、そして多機能であたたかい便座付きのトイレ、夜でも危険を感じずに独り歩きできる街中。ごみひとつ落ちていない道路、横断歩道では歩行者を優先するドライバー、いたるところにある自動販売機。コンビニに入れば、清潔に整えられた店内と、丁寧な接客のスタッフ、そしておいしいお弁当やお菓子など。

伝統のある建物と現代の建物が共存する観光地。道に迷えば、すかさず助け舟を出してくれる人々、などなど。私たちが当たり前と思っている日常に、外国人観光客の多くは、感嘆の声をあげるようです。

帰国すると、それまで気が付かなかったこれらの点において、日本滞在中どれほど快適だったかを思い知らされるようです。日本に来る前の日常の基準が、自らの心の中で音を立てて崩れます。日本で経験した、前述の私たちにとっての当たり前が恋しくなり、軽い喪失感や無気力に包まれるようになります。これがPost-Japan

Bluesと表現されるもので、いわゆる「日本ロス」というわけです。

YouTubeには、この日本ロスをテーマとした動画がたくさんあります。しかしそれらは作り話なのか、あるいは本当にあったことなのか、正直なところはよくわかりません。しかし、英語の言葉が存在する以上、あながち作り話とは言えないように思います。

私共が最後に海外に出たのは、2017年8月でした。アメリカを横断する皆既日食があり、それを見るため、アイダホ州のドリックスという場所で、撮影を行いました。その時のレポートは、こちらにありますので、よろしかったらご覧ください。英語の堪能な、教え子のひとりが同行してくれたので、心強かったです。

記憶がはっきりしませんが、その時は確かダラスまで行って国内線に乗り継ぎ、ソルトレイクシティーでバスに乗り、500キロを移動してジャクソンホールという街まで行きました。その時も含めて、海外の空港が騒がしいと思ったことはあまりありません。団体旅行だからだったのかも知れません。それまでに訪れたシンガポールでも、フィリピンでも、インドネシアでも、オーストラリアやニュージーランドなどでもそうです。

ただし、前述のソルトレークシティーからジャクソンホールまでの道は、バンプが多く、途中のサービスエリアのトイレなどは、必ずしもきれいとは思いませんでした。不快な思いをしたわけではありません。

しかしながら、街中や鉄道において、いくつかの不愉快な経験をしたことがあります。出張や個人旅行だったからかも知れません。シンガポールのコンビニに入ったことがあります。レジで商品を見せてお金を支払おうとしたら、店員どうしが忙しく仕事をしており、忙しいからあとにして・・・!と怒ったような態度を示され、結局買わずに店を出たことがありました。

世界一美しい街と言われているシンガポールですが、私共が訪れた時には、道路はバンプがやや多めで、よく見ると隅の方にごみが落ちていたりして、正直あまりきれいとは思いませんでした。今はどうかわかりません。その当時でも、印象深く思ったのは、成田空港のピカピカに磨き上げられた、飛行機の降車口から到着ロビーに至る通路の美しさでした。

1988年9月出張でアメリカに行きました。バージュニア州のリッチモンドからワシントンD.C.へのAmtrak(全米に展開する旅客鉄道会社)に乗った時のことです。その車両の乗客は私共を含めて4人でしたが、ひとりの若い白人女性が、東洋人がいるから、席を他の車両にかわってほしい、といったようなニュアンスで車掌にクレームをつけていました。初めて経験した人種差別でした。後味の悪い思いをしました。

帰国した観光客が、どのようにしてこの日本ロスの症状をのり越えるのかは、よくわかりません。YouTubeによれば日本式のおもてなし文化を自分の生活や職場に取り入れたりして、成功している事例が紹介されています。また極端な例では、自国に見切りをつけ、日本に移住してしまう家族のことも紹介されていました。どこまで本当かは、定かではありません。

外国人が日本に移住することには反対ではありませんが、事例が増えることで犯罪が増加したり、大切にされてきた、おもてなしの文化が次第に失われていくことがないように願っています。最近はYouTubeの見過ぎですかね。

|

| 最近の太陽面 |

| 8月28日(木) |

|

まなびセンターから戻った翌日の8月26日(火)、疲れは残っていましたが、太陽面を見ると比較的規模の大きな黒点群がいつくか認められました。早速撮影して画像処理をしました。その結果は、「太陽面写真集」にアップしたとおりです。昨日も続けて撮影しました。気流の状態がよかったので、高解像度の画像を得ることができました。

太陽面の南半球、東側の黒点群は、5倍の拡大光学系では、おさまりきらないので、2分割したものを、画像処理の時点でパノラマ合成しました。上の画像がそれです。その他の画像は、こちらをご覧ください。

昨日はとても蒸し暑かったのですが、それでもエアコンを作動させることはありませんでした。夜から天気が急変して、雷雨となりました。停電も数回発生しました。今日は朝から雲が多く、撮影を見合わせています。気温はさほどではなく、玄関の内側の室温は27.5度です。日課である朝の散歩を済ませてきましたが、秋の気配を感じさせるような冷たい風が、心地よく感じました。

太陽面の撮影がないときには、比較的のんびりと1日を過ごすことができます。やることは絵とピアノ練習だけです。一方で晴れているときは大変です。撮影の準備から撤収までに約2時間30分。お昼をまたいで、画像処理に4時間、ホームページにアップする準備をして、アップするまでに約1時間、合計で約7時間30分ほどを費やすことになります。

太陽面の撮影の取り組みで、目標としていたアメリカの観測者がいるのですが、少なくとも、白色太陽像のクオリティーに関しては、すでにその方を超えてしまいました。それは、滞在先の気流が良いこと(ただし、秋から冬場に関しては、前述の観測者に及びません。気流の悪さが原因です)、撮影に使用する望遠鏡の解像度が、同じ15センチでも、こちらは世界最高峰であることが原因です。しかし、Hα太陽画像は、使用する望遠鏡の口径の違いで、追いつけません。彼は15センチ、私共は10センチです。この口径の差は、大きなハンディキャップとなります。

現役のサラリーマンでは、これを毎日続けるのは物理的に不可能でしょう。私共は、70歳を過ぎてもいまだに仕事をしています。しかし、プラネタリウムの投影の仕事は、コンテンツの準備にかなりの時間がかかりますが、投影そのものは短期間で終わります。すでに今年度分のコンテンツは制作済みですので、投影がない日は、前述の取り組みに時間を費やすことができます。

これだけの時間と労力を費やして、撮影をして何のためになるんだ・・・。と思うこともありますが、今回のような活発な太陽面を見ると、撮影するだけでもある程度の達成感は得られます。それは、風景写真を撮影するカメラマンの方々が、撮影する現場に入り、ひたすらシャッターチャンスを待ち、渾身の画像を撮影することに似ているのかも知れません。太陽面の撮影もプラネタリウムの解説と同じで、そろそろ終わりにする時期が近いことは感じています。 |

| 洗車 |

| 8月26日(火) |

疲れは残っていましたが、午前中の早い時間に洗車をしました。私共は自ら洗車をすることは、ほとんどありません。ディーラーでオイル交換をしてもらう時に、洗車してもらっておしまいです。ワックスをかけることもありません。

しかし昨日の早朝に、滞在中のひたちなか市に戻るときに、濃霧が発生していました。視界は10m程度です。塩分を含んでいますので、到着してそのままシートカバーをかけるわけにはいきませんでした。車の艶がなくなってしまうからです。海岸線付近では、約3年で車の艶はなくなります。塩分のせいです。また塩分で車がさびる可能性があります。

シートカバーをかけることにより、これを防いでいます。仕事や遠征などの時以外、日常的に車を使用することはありませんので、シートカバーをかけることは、あまり苦になりません。それよりも車を紫外線から守るメリットの方が大きいと思っています。例えば、ヘッドライトのカバーなどは、いまだに透明な状態で、黄ばみはまったくありません。

2011年式の車です。すでに14年が経過しており、街中で同じ車種を見かけることもほとんどなくなりました。今はまだ、単なるボロボロの中古車扱いですが、それを超えるとレトロで珍しい車になるでしょう。そうなるのを期待しています。

ただ、14年も経過すると、あちこちに劣化が生じてきます。その多くは樹脂やプラスチックでできたパーツです。現在も2か所のパーツのツメが折れています。また、サスペンションまわりもかなり劣化しています。私共の車は、乗用車では珍しいエアサスペンションが搭載されています。しかも電子制御で乗り心地のよさを実現しています。このエアサスは、10万キロから、運がよくても13万キロで寿命が来ると言われています。すでに2022年の10月に4本とも新品に交換済みです。

しかしそれでも足回りからは、いまだにコトコト音が聞こえてきます。調べてもらったところ、フロントのアッパーアームのブッシュが劣化して切れてしまっているためでした。今もそのまま乗り続けていますが、もう少しひどくなったところで交換になるでしょう。サスペンションまわりの交換は、かなりの費用がかかりそうです。

ハイブリッド用のモーターのバッテリーも、限界が近づいていますので、メーターの動きを気を付けてモニターしています。こちらも交換には、かなりの費用がかかりそうです。

シートは本革製です。メンテナンスを時々しないと、劣化してひびが入ってしまいますので、今日は洗車のついでに、シートのクリーニングとワックスがけを行いました。年に2回の割です。本革は、シートばかりでなく、ダッシュボードもそうですが、そこはメンテナンスの必要がないようです。

ボディーを洗車していると、高速道路における、飛び石によるとみられる傷がいくつか見受けられますが、気にしないことにしています。既に18万キロに近い走行距離なので、今更、車を下取りしたとしても、査定は限りなくゼロに近いでしょう。それよりも気に入った車を最後まで乗りたいと思っています。

先日、市内を走行中に、前を走行していた車が、交差点のないところで、突然右折の合図を出したので、衝突しそうになりました。警告音とともにスピードメーター内に「ブレーキ!」というメッセージが表示されました。すでにその時には、車自身の判断で急ブレーキに介入していたようでした。危うく事故になるところを助けられました。

年代としては古いのですが、性能面から見ると、かなりのパワーがあります。高速道路のサービスエリアから本線に合流するアブローチでは、あっという間に、本線を走る車と同じ速度域に達することができます。飛ばすことが目的ではなく、安定して高速道路を走るために、どの速度域からでもアクセルを踏めば加速してくれるのは、大変心強いです。

当面の目標の走行距離は20万キロです。メンテナンスを怠らなければ、30万キロは問題ないでしょう。 |

| 仮設プラネタリウム(関市まなびセンター 岐阜県関市 8月23日から24日) |

| 8月25日(月) |

岐阜県関市のまなびセンターにおいて、直径12メートルドームにメガスターゼロ投影機を仮設して、投影を行いました。8月23日(土)から24日(日)の2日間です。前回が7月5日(土)から6日(日)でしたので、約1か月半ぶりでした。

前回は病気の関係で、解説には施設の先生に入ってもらい、お休みしましたが今回は現場に復帰しました。緊急入院したときには、今年のプラネタリウム投影はたぶん無理だろうと考えていましたので、こんなに早く現場に復帰できるとは、思ってもいませんでした。

下で記述した、通院時の検査結果からの判断です。滞在先のひたちなか市から、車を運転して岐阜県関市まで走り、ホテルに2泊し(今回は3泊)2日間投影をして戻ってくることが、どんなに大変か、今回改めて気づかされました。

周囲の人々は、新幹線を含む公共交通機関を使用したほうがよいとのアドバイスが多かったです。しかしながら、1時間に1本程度しか走らないローカル線(ひたちなか海浜鉄道)の電車を待ち、両手に重い荷物を2つ以上抱えて駅のホームを歩くことのほうが、患っている内臓に負担をかけると思っています。車での移動は、高速道路にさえ乗ってしまえば、ほぼ自動運転です(100キロから、渋滞中の停止まで制御してくれます)。アクセルもブレーキも踏むことはなく、ハンドルに軽く手を添えているだけです。

それでも体に負担をかけないために、車中泊はやめて、1泊多くホテルに宿泊することにしました。それ以上の宿泊は、経費の持ち出しが多くなり過ぎます。何のために投影の仕事をしているのかわからなくなるので、これがぎりぎりという判断です。

昼間の高速道路を関市まで走るのは、久しぶりでした。これまでは夕方から夜にかけて走っていました。こんなに遠かったっけ・・・と思いました。首都高速での渋滞を避けるため、夜明け前にひたちなか市を出発し、横浜の大黒パーキングエリアで仮眠をしたのち、横浜市内で簡単な用事を済ませ、再び高速道路に入ります。多めの休憩をしながら、関市に到着したのは夕方になっていました。そのままホテルに入ったので、体の疲れはあまり感じませんでした。

夏休みの最後の時期でしたが、観客は比較的多めでした。投影後半部のテーマ解説は「空から降ってくる石」と題して、隕石について解説しました。岐阜県ではこれまで5例の隕石が確認されています。現在国内で確認されている隕石の数が54個ですから、比較的多めといってよいでしょう。それらについても詳しく解説しました。

投影に使用したコンテンツは、これまではAdobe Flash Professionalを使用して制作していましたが、サポートが終了したせいか、私共のノートパソコンでは走らなくなってしまいました。そこで、定番のパワーポイントを使用して、コンテンツを作成しています。まだ使い慣れていないせいか、このソフトウエアでは、動画の再生が今ひとつです。前述のソフトは、複雑できめ細かいのですが、動画の再生は得意でした。

23日(土)の夜は、市民天体観望会でした。参加者は驚くほど多めでした。観客席の大部分が埋まるほどでした。7月でも同様だったそうです。人口約8万の地方都市で、しかも午後7時から開催の観望会に、これほどの参加者が集まるのは驚異的です。

「夏の星雲・星団を見よう」というテーマでしたが、空の方は水蒸気が多く雲が多めでした。星雲・星団は見ることができませんでしたが、夏休みのひと時を、屋上で皆さん楽しむことができたようでした。

いろいろな方々から大丈夫ですか・・・と声を掛けられました。また毎回見に来てくださる常連の方々からは、差し入れまで頂戴してしまい、恐縮してしまいました。

小学校1年の女子児童が、投影の合間にやってきました。夏休みの自由研究で、学校に提出するとみられる成果物を持ってきて見せてくれました。それは、自作したピンホールプラネタリウムでした。また、プラネタリウムに関してもいろいろ調べたらしく、こどもの視点で記述していました。その調査能力の高さに大変驚かされました。

もうひとりは、毎回見に来てくれる、小学校高学年の女子児童です。夏休みを利用して、東京のプラネタリウムを見に行ってきたそうです。東京に行ったら、この施設のこの解説者を訪ねなさい・・・と以前から伝えておいたのですが、それを実現したようでした。

そして、もうひとりの女子児童は、継続的にある天体の観測を続けています。それを自由研究としてまとめて、学校に提出したそうです。観測対象の天体の模型まで自作して、レポートをまとめている様子に、そのアイディアも含めて感心してしまいました。ここまでやるのか…と思った次第です。

いずれの児童も、その将来をとても楽しみにしています。彼女たちに共通しているのは、母親やご両親のサポートがとてもしっかりしていることです。女子児童だけでは、その取り組みはとてもハードルが高いものです。例えばどこかの施設に調査に行くにしても、保護者がいなければ児童一人では行くことすらできないからです。時間を割いて、しっかりとこどもさんと向き合っている姿は、とても素晴らしいと思います。

復路は一気に帰ってきました。これ以上の宿泊することは、ビジネスとしてみた場合に赤字になるからです。次回の投影日も、同じパターンの行動を想定しています。今回は、施設でのイベントがあったため、日曜日の最終回後に、1回追加で投影がありました。すなわち、土曜・日曜とも1日5回、合計10回の投影です。1回あたり40分間の投影ですので、体に負担がないといえばうそになります。しかし、ゴールデンウィークの時の投影の方が苦しかったように思いました。

今にして思えば、そのあたりから、急激に体調が悪くなっていたようです。よく無事でひたちなか市まで帰ってくることができたと胸をなでおろしています。今回も、休憩を取りながら、結果として夜通し走ることになりました。疲れましたが、体の方は今のところいつもと同じ状態です。すなわち、患っている内臓は、相変わらずの状態ということです。

プラネタリウム解説者として、今後どうこうということは、今は何も考えていません。自らの体調も含めて、流れに任せるだけです。あれこれ心配していたら何もできません。万一最悪の事態になったとしても、すべては自分の判断であり自分の責任です。受け入れることにしています。 |

| 通院 |

| 8月16日(土) |

昨日8月15日(金)が通院の日でした。前回の7月12日(土)以来、約1か月ぶりです。月遅れ盆でしたので、道路の渋滞や病院の待合室の混雑などが予想されました。いつもより1時間前に出発しましたが、道路は渋滞がありませんでした。走った時間帯のタイミングがよかったのでしょう。病院は、午前中は混雑していたらしいのですが、私共の予約は午後だったので、閑散としていました。

予定よりも早めに検査が始まりました。先生の診断も早まりました。検査も診断も待ち時間がほとんどなく、早めに病院を出ることができたので、助かりました。

検査結果を見ながらの先生の診断では、緊急入院時に比べれば、はるかによい状態ですが、7月の通院時に比較すると、よくも悪くもなっていないとのことでした。私共からも、気になることをいつくか質問しましたが、それらに対して丁寧に回答していただきました。

今後は、なぜこのように内蔵が劣化したのかを探るために、検査をしたいとのことでしたので、次回の通院時に、日程を調整して短期間の検査入院をすることになります。今後の治療を今以上に効果を上げることを目的としているようでした。何かと費用がかかりますが、仕方がありません。

病気をもたらした内臓の機能が、いつ停止してしまうのか、それはわかりません。それは、私共の人生の終わりを意味します。治療の効果を上げたいということを聞いて、少し驚きました。私共が想定していた人生の終わりよりも、さらに長生きをさせてあげたいという意味に受け止められたからです。

すでに70歳を過ぎた老人が、私共が想定しているより、長生きすることがよいことなのかどうかは別として、先生のコメントには心が動かされました。感謝した次第です。

人生の終わりがいつなのかがわかれば、それから逆算して、いろいろなことを片づけられるのですが、そうはいきません。自らの体調を判断しながら、あとに残された者が困ることがないように、身の回りの整理をしながら、今の取り組みを続けていきたいと考えています。

病院の近くに、和菓子店があります。そこで「かりんと饅頭」を買って帰るのが恒例となりました。外側がカリカリしており、中にはあんこが詰まっていて、おいしいものです。ただ、早めに食べてしまわないと、湿気を吸ってカリカリ感が失われるので、保存には注意が必要です。賞味期限は24時間が一般的だそうです。それを過ぎたら、オーブントースターで1から2分焼くとカリカリ感が復活するようです。 |

| 外国人観光客から見た日本 |

| 8月14日(木) |

テレビはあまり見ません。1週間の間に合計して5時間程度です。ほとんどの時間は、太陽面撮影、その画像処理、絵、そしてピアノ練習に使ってしまいます。災害が起きた時など情報を得るために、ニュースを見ることはありますが、テレビドラマや映画を見ることはほとんどありません。例外は大河ドラマと、プレバトの水彩画だけです。芸能人でも、絵が抜群に上手な方が何人かいるからです。

寝る時間も比較的早めですが、最近は寝る前にスマートフォンでYouTubeを見ることが習慣となってしまいました。その中でも興味を持っているのは、〇〇ジャパンとか、〇〇日本といったタイトルの、外国人観光客から見た日本のイメージを紹介するものです。似たような動画がたくさんあります。

ただ、それらのいつくかの動画を見ているうちに、共通点もだいぶ見えてきました。そこで感じることは、はたしてそれらの動画が本当にあったことなのか、あるいは作り話なのか、はっきりわからないということです。ストーリーに沿った実際の映像はほとんどなく、関連性のある動画が使用されていますので、説得力という点から見るといまひとつです。

ストーリーの多くは、何らかのきっかけで主人公が日本に興味を持って、日本を旅するというものなのですが、必ずと言っていいほど、財布やパスポートを紛失します。ホテルのスタッフや、親切な通りすがりの日本人が、交番などに案内して、最終的には紛失した時と同じ状態、すなわち、お金もクレジットカードも、パスポートもすべて無事で戻ってくるというものです。

主人公たちの多くは、成田、あるいは羽田空港に到着すると、まずその清潔さと、人々がたくさんいるにもかかわらず、秩序がある静けさに驚かされます。空港のスタッフは皆親切で、笑顔を絶やさず、心を癒されるというものです。レストランに入ると、その味の良さに魅了されます。また、おしぼりや水が無料で提供されることにも衝撃を受けるようです。

都心に向かう電車に乗るときには、皆列を作り、降りる人を待ってから乗車することにも驚くようです。そして時間通りに運行される電車、車内ではだれ一人騒がず、携帯電話での通話もしない。自国とは比較にならないくらい清潔で静かという印象を持つようです。高速道路で都心に向かうバスでは、運転手が親切で、穏やかな運転、そして道路が滑らか、クラクションを鳴らす車がいないことにも驚きを隠せないようです。

ホテルに着くと、フロントスタッフの丁寧な対応、清潔な室内、そして、便座が温かい多機能トイレにも感激します。街に出れば、夜でも一人で歩ける治安の良さ、ごみ一つ落ちていない歩道、横断歩道で歩行者を優先するドライバー達、いたるところにある自動販売機などにも感心するそうです。

コンビニに入れば、清潔で明るい店内、整然とした商品の陳列、信じられない価格(外国人から見ると安く感じるようです)でのお弁当や、おにぎり、そしてサンドイッチ、丁寧なスタッフの対応などに感激するようです。観光地では、その伝統と建物などの美しさに驚愕し、道に迷うと、すかさず助け舟を出してくれる、親切な日本人が多いこと。

これらの体験の積み重ねから、わずか1週間程度の滞在でも、自国に戻ると日本ロスになり、それまでの生活の基準が音を立てて崩れるということのようです。夜の一人歩きは危険を伴う、交通機関は遅れるのが当たり前。コンビニでの買い物では、スマートフォンを見ながら対応する店のスタッフなどなど、日本でのあたたかい体験が忘れられなくなるというものです。

作り話なのか、本当なのかは、定かではありません。しかし、一方で、外国人観光客が増えている現状、そして、有名な観光地ばかりでなく、本当の日本の日常を体験したいといって、地方を旅する観光客まで出てきました。コンビニのおにぎりや、たまごサンドなどは、大変人気があるようです。

これらは来日した観光客による、SNSへのアップが影響しているようです。YouTubeの中では、日本の人々が礼儀正しく、秩序があり、外国人にも親切にする背景などが語られることもあり、それはそれで参考になります。

今年の春、用事があり東京に出た時に、浅草の浅草寺に立ち寄りました。車で行ったので、近くの駐車場に車を止めて、仲見世通りを歩いてお土産屋さんに立ち寄るつもりでした。しかし、外国人観光客が多くて、歩けたものではありませんでした。これでも平日です。仕方がなく、並行して走っている、一本隣の道路を歩きました。

外国人観光客は、ますます増加していくことでしょう。富士登山のように、安全を最優先して規制を厳しくする、入山料を徴収するなどといった対策が、有名観光地では必要になってくるのではないでしょうか。すでに取り組みが開始されているのかも知れませんが、ひとつの場所に観光客が集中しないように、他の場所や、地方の観光地に誘導するような仕組みの構築なども必要でしょう。

桜のシーズンに、京都の醍醐寺に行ったことがありましたが、外国人観光客も多く、立ち入り禁止の敷地内に、平気で侵入して桜を撮影していたので、注意をしたことがありました。一部ではありますが、我が物顔でふるまう観光客のマナーは、見ていると腹が立ちます。ちなみに最近では、京都に行くことはなくなりました。あまりにも観光客が多すぎて、自由に行動できないからです。

観光地の地元の人々にとっても日常生活を乱されず、外国人観光客にとっても、快適に観光できるような仕組みが、試行錯誤しながらでも構築されることを願っています。 |

| 色付け |

| 8月12日(火) |

この色付けの作業を、本来はなんというかわかりませんので、表題のタイトルとしました。下絵をもとに、30号キャンバスに色を付け始めたわけです。昨日からです。しばらく使用していなかったアクリル絵の具ですが、各色をチューブからパレットに出してみると、1年半も放置しておいた割には、乾燥していませんでした。そのまま使用できます。

予備の絵の具や筆も、ある程度ストックがあるので、すぐに作業に入ることができました。ただ、常用していたパレットをどこにしまったのか記憶がありません。思い当たる場所を探しましたが、出てきませんでした。仕方がないので、ほかの物で代用しています。時間があるときに画材店に足を運ぶつもりです。

絵の具を使用して、筆を使う感覚は、最初はぎこちなかったのですが、2日目で慣れました。それまでの感覚が完全に戻りました。昨日は、星空の背景になる、漆黒のバックグラウンドを塗り、その上に散光星雲や恒星を散らしました。今日は、木星表面のエッジの大気のグラデーションと、その模様に取り組んでいます。

恒星のエッジのぼかしや、惑星の大気のグラデーションは、エアブラシを使用すれば簡単に表現できます。スペース・アートを描いていた頃は、それを多用しました。しかし、作業用の気密性の高いマスクをしていても、エアブラシを通ることにより、粒子状になった絵の具を鼻から吸い込んでしまいます。健康に悪いので、今は、エアブラシを使用しないと決めています。

筆のみで、例えば大気のグラデーションを描くのは至難の業ですが、テクニックを駆使して何とか、それらしい感じに仕上がりました。しばらくは、この木星の大気の模様に取り組むことになるでしょう。

前線が停滞しているために、九州や山口県などでは線状降水帯が発生しているようです。昨夜のニュース映像では、熊本県などで、土砂災害や、道路の冠水などの影響がすごかったようです。九州自動車道を走っている際に、見覚えのある地名において、被害が大きかったようです。被災された方々には、謹んでお見舞いを申し上げます。

私共の滞在先では、昨日も今日も曇り空ですが、いつ降ってくるかわからない空模様なので、気をつけています。気温はさほどではありませんが、湿度が高く、快適とは言えない状況です。被災地の状況を配慮すれば、贅沢は言っていられませんね。1日も早い復旧をお祈りしています。 |

| エスキース(下書き)の完成 |

| 8月11日(月・祝) |

下の7月29日(火)のところで記述した、30号キャンバスに描く題材ですが、大きく変更してしまいました。対象とする題材そのものを変えたばかりでなく、背景にイメージしていた天の川も見合わせてしまいました。背景に持ってくるのは木星です。かなり大きな木星となります。

下書きは昨日完成させました。今日から色を付ける作業に入ります。アクリル絵の具は、ここしばらく使っていませんでした。最後に完成させた絵は、金剛力士像/金峯山寺です。2024年1月31日(水)のことでした。その絵を今見ると、よい絵とは言えないな・・・というのが率直な感想です。

約1年半ぶりにアクリル絵の具を使用するので、最初のうちは感覚が戻らないかも知れませんが、背景の木星を描き終わる頃には慣れているでしょう。キャンバスが大きいので、完成までには時間がかかりそうです。

日本列島には東西方向に前線が停滞している関係で、8月8日(金)の夕方あたりから、天気が悪い状態が続いています。今は曇り空ですが、雲の流れのシミュレーション動画を見ると、まもなく雨が降り出します。降ったりやんだりの1日になるでしょう。

天気が悪いので、太陽面の撮影はお休みです。撮影と画像処理の時間をほかのことにつかえるので、比較的のんびりと1日を過ごすことができます。しかし、数日間撮影しないと、太陽面がどうなっているのか気になります。連日晴天が続くと、撮影から画像処理までが大変ですが、逆に天気が悪いと撮影したくなるので、わがままですね。 |

| 雷雨 |

| 8月9日(土) |

昨日は天気の状態がとても不安定でした。太陽面の撮影を終える頃から、西の方に湧き出した積乱雲は、あっという間に発達し、頭上にまで達しました。降ってきそうだなと思ったので、撮影を終えた望遠鏡を急いで片づける準備をしましたが、間に合いませんでした。雨粒がぽつりぽつり、次第に大きな粒になってしまいました。

いつもであれば、使用した望遠鏡を拭きあげます。塩害で錆びることを防ぐためですが、その時間すら確保できませんでした。雨はしばらくして止みましたが、望遠鏡は、雨粒がついた状態でカバーをかけたままです。西の空には、雨雲らしきものが見えていたので、カバーの上から、ビニール袋をかぶせました。

夜になり、日付が今日に変わる頃になると、雷鳴とともに、屋根をたたきつけるような雨で、ものすごい音がしていました。これが数時間続いたのですが、そのあいだに、いつの間にか眠りについてしまいました。

エアコンはかけていませんでした(この夏、エアコンを使ったのは1回だけです。それも1時間程度)が、明け方になって部屋の中には、ひんやりとした空気が漂っていましたので、その冷気で目が覚めました。

今朝はよい天気でした。朝食と散歩を済ませると、いつもの時間よりも早く太陽面の撮影に入りました。昨夜の雨で、望遠鏡がどうなったか気になっていたためです。大丈夫でした。

早い時間から撮影したので、気流の状態は期待していませんでした。滞在先では、10時から13時頃までが気流のよい時間帯です。しかし、予想に反して気流の状態は、とても落ち着いていましたので、拡大光学系も、いつもより高拡大で撮影しました。

これだけの労力と時間をかけて、いったい何の役に立つのだろう・・・と常に自問自答しています。体の不調を配慮すれば、ほかのことにそれらを費やした方が、よいのではないかという考え方も存在します。薬で治療を続けていますが、時々、自らの人生の終わりが近づいていること自覚するときがあります。70歳を過ぎているので、体のあちらこちらに不具合が出ています。また、切ないことや悩み事もたくさんです。

年を取るにつれて、精神的な面も成熟し、それらは解消されると思っていましたが、そうではありませんでした。まだまだ、未熟な証拠ですね。仏像の絵にひたすら取り組んだら、何か見えてくるものがあるのかも知れないと思っていましたが、そうでもありませんでした。病気が深刻だったせいか、最近では何かとマイナス面に物事をとらえるようになり、いけないことだなと思っています。

本日撮影した画像は、こちらからご覧ください。 |

| 光学系のクリーニング |

| 8月4日(月) |

朝起きると、あたり一面霧の中でした。視界は5メートル程度です。曇っていますが、雲の流れのシミュレーションを見ると、11時頃から晴れてきそうです。確かに雲が切れてきて、時折、太陽が顔を出すようになりました。 朝起きると、あたり一面霧の中でした。視界は5メートル程度です。曇っていますが、雲の流れのシミュレーションを見ると、11時頃から晴れてきそうです。確かに雲が切れてきて、時折、太陽が顔を出すようになりました。

ここ数日間かけて、光学系のクリーニングを行いました。以前は1日で終わらせていたものですが、年を取ったため、作業が負担となってきました。毎日少しずつ作業をしています。

天体望遠鏡、カメラレンズとボディーなどの全てです。大変な量になります。今は全部を使用するわけではないのですが、手放すタイミングでもないので、保管しています。

本来は、梅雨の時期に入る前に行いたかったのですが、入院のタイミングと重なってしまったので、それどころではありませんでした。梅雨が明けて、すぐにやったほうが良かったのですが、体力が回復しなかったので、今になりました。

無水アルコール(エタノール)とシルボン紙(レーヨン短糸を紙と同じ製法でシート状にしたクリーニングペーパーで、光学機器の清掃に用いられる)で、丁寧に拭きあげていきます。

経験のいる作業ですが、私共はそこまでノウハウを持っているわけではありません。自己流ですが、教え子のひとりが、光学関係の仕事についているので、拭き方を教えてもらったことがあります。おかげで、今は光学系に傷をつけずに、かなりきれいに拭けるようになりました。

太陽面の撮影を引退するときに、全ての光学系を、複数のところで引き取ってもらうことになるのではないでしょうか。それまでは手元に置いておきます。約3か月に一度の割で行っていたのですが、今回は間があいてしまいました。カビが発生しそうなものもあったので、少しびっくりしました。クリーニングを終えた光学系は、密閉できるビニール袋に乾燥剤とともに入れて、湿気の少ないタンスの中などに保管しています。

上の画像は、クリーニングを終えたCanon EF70-200 f2.8L ISⅡというカメラレンズです。最近では、撮影自体を行っていないので、タンスの中で眠ったままです。もったいないですね。 上の画像は、クリーニングを終えたCanon EF70-200 f2.8L ISⅡというカメラレンズです。最近では、撮影自体を行っていないので、タンスの中で眠ったままです。もったいないですね。

ポーターブル電源もチェックしました。Jackery(ジャクリ)1500という機種です。使用目的は、天体写真撮影の遠征時における、望遠鏡やレンズヒーターの電源用です。2022年1月に購入したものです。リチウムイオン電池で約1500WHです。100V電源が取れるほか、USBや12Vもとれるようになっています。

充電回数は800回です。購入してから3年半が経過していますが、まだ4回しか充電していません。おそらく私共の寿命より長く使えるでしょう。

オプションでソーラパネルがあります。2枚ありますが、展開するとかなりの大きさになるので、災害時に使用することになるでしょう。ディスプレイには入出力のワット数と、容量が何パーセントあるかの数値が表示されるので、大変便利です。今は、停電時が主な使用目的になっています。

太陽面の撮影に使用している赤道儀は24Vで駆動しますが、屋外の100V電源を使用しているので、このポータブル電源は、ほとんど押し入れから出たことがありません。 |

| 台風9号 |

| 8月2日(土) |

台風9号は、関東地方に接近したのち、北東の方向へ進路を変え、銚子市の沖合を通過して、次第に離れています。昨夜は風雨がかなりの激しさでした。庭にそのままにしてある天体望遠鏡も心配でしたので、昨日の夕方のうちにTelGizmosのカバーの上から、特大ポリ袋をかぶせておきました。

最近では、このポリ袋を使用するのが習慣になっています。ホームセンターで購入したもので、「特大ポリ袋」という名称です。幅110センチ、長さは2メートルあります。厚手のもので丈夫にできています。これでも赤道儀のピラーの底までは、カバーができませんので、赤道儀がいかに大きなものかがわかると思います。

昼間は、はずしてしまいますが、夕方になると、TeleGizmosごと覆ってしまいます。TeleGizmosのカバー自体が結構なお値段です。夜露から守り、このカバー自体を長持ちさせるためです。ただし、昼間もこの特大ポリ袋をかぶせておくと、湿気がこもってしまいそうなので、はずしてしまいます。

台風9号の影響で、午前8時頃まで、断続的に雨が降ったりやんだりしていましたが、今は快晴に近い状態です。太陽面の撮影をしないつもりでいましたが、どうやらできそうです。

海は大しけの状態が続いています。この状況は津波警報の前からです。低気圧や台風が海上で発生すると、海がしけるのでわかります。この間、漁師さんたちは船を出すことができません。この関係で、近所のスーパーでは新鮮な魚が入荷しなくなります。海水浴場も遊泳禁止が続くでしょう。早く本来の状況に戻ってほしいと思います。 |

| 桃 |

| 8月1日(金) |

山梨の農園から桃が届きました。今年は収穫が早かったようですが、その分、例年より小ぶりのような気がします。 山梨の農園から桃が届きました。今年は収穫が早かったようですが、その分、例年より小ぶりのような気がします。

この桃の存在を知ったのは、ある方からプレゼントでいただいたのがきっかけでした。それ以来毎年夏の終わり頃を目安にオーダーするようになりました。

ひとつ味見をしてみました(画像の左下の空間があいているのは、そのためです)が、みずみずしくジューシーで、とても甘くておいしい桃です。こどもの頃も含めて、これ以上おいしい桃に出会ったことはありません。

スーパーなどに出回っている桃の平均価格は、1個あたり200円から400円だそうですが、この桃の価格は、さらにその上を行きます。送料がかかるので仕方がありませんが、もったいないようにも感じています。

2箱分頼むと、食べ終わるまでには時間がかかり、劣化しそうなので、1箱が限界です。2箱頼むと送料が無料になりそうなので、次回はどうしようかと考えているところです。

すなわち、今シーズンにあと1回オーダーするということです。この年になって、各地のおいしいものを食べたいと思うようになりました。最近は通販を積極的に利用しています。 |

| 津波警報 |

| 7月31日(木) |

昨日、7月30日(水)の朝、ロシア・カムチャッカ半島で発生したマグニチュード8.7の地震の影響で、9時30分頃には、津波注意報が出されました。後に警報に切り替わりました。スマートフォンには、何回かアラートが入ってきました。

それによると私共が滞在する地域では、津波の到達時刻は10時30分頃で、波の高さは約30センチと予測されていました。小さい頃に住んでいた場所は、今よりもさらに海より(道路1本隔てて海でした)でした。30センチの高さの津波警報は、その頃も出ていましたので、それらの経験から、避難はしませんでした。太陽面の撮影の準備中でしたが、そのまま作業を続行しました。

市役所の対応は、とても早かったように感じました。屋外放送塔から流れる放送の内容では、海には近づかないようにとのことでした。近くには海水浴場もあるので、ライフセーバーをはじめとする関係者の皆さんは、対応に追われたのではないでしょうか。警報に切り替わった直後には、すぐに市内15か所に避難所が開設されました。その中には、統合されたために、現在は別の目的で使用されている小学校などが含まれていました。その小学校までは歩いて5分程度の距離にあり、私共が滞在する場所と同じで標高が23mです。

今回の津波の高さなら問題ないのですが、東日本大震災クラスの津波の場合は、高台を乗り越えてきそうなので、その時には貴重品だけ持って、さらに内陸部に避難することになるでしょう。まわりには、今以上に標高の高い場所はありません。これも海岸線に住むリスクのひとつです。

近くの住宅街の中を、パトカーが放送をしながら巡回していました。海には近づかないようにとの放送です。市役所といい、警察といい、ずいぶんと対応が早くて見事だな・・・と思いながら、太陽面撮影の作業をしていました。

1960年5月23日(月)にチリ南部で発生した超巨大地震(マグニチュード9.5)による津波のときです。三陸海岸では、津波の高さは8メートルを超えたそうです。全国で大きな被害が出ました。私共は記憶がありませんが、その際私たち家族は、家からすぐ上の磯崎灯台の高台に避難したことがあったそうです。津波の時には、一度、潮が引くと言われていますが、かなりの沖まで潮位が下がり、普段は水面下にある岩が露出したのを、姉が高台から目撃したと言っていました。

今回の津波警報に伴い、避難所に行かれた人々、そして、交通機関の一部が運転見合わせとなったことにより、帰宅時間にそれに巻き込まれた人々など、さまざまな影響が出たようです。東日本大震災の時の記憶が脳裏に焼き付いているからこそ、このような対応になったのでしょう。

海岸線の地域で滞在するということは、夏は涼しくてとても過ごしやすいのですが、このようなリスクを常に頭に入れておく必要があるということです。次は台風9号を警戒しなくてはなりません。 |

| 鉛筆画21作目(興福寺 乾漆八部衆立像(阿修羅)) |

| 7月29日(火) |

|

今回の作品も、完成までは早かったです。2週間で完成させました。この作品も先のグループ展の折に売れてしまいましたので、再び描きました。前回描いた作品は、2024年6月18日(火)のところにアップしていますので、興味のある方は、比較してみてください。

阿修羅像を描くのはこれが3回目です。何度描いても難しいものだなと感じています。その理由はお顔にあります。少年のような清楚な顔立ちの中で、笑っているようでもあり、怒っているようでもあるその表情を、本物に近づけるのは至難の業です。鉛筆のラインが0.2ミリ異なると、表情がガラッと変わってしまうので、何度も修正を行っています。

参考とした資料が小さいので、デッサンは大変ですが、デッサンでは限界があるので、鉛筆で陰影をつけながら、お顔を何度も修正します。やっとここまできたので、やめましたが、それでも実物とは微妙に表情が異なります。

阿修羅像については、2023年11月13日(月)のところで詳しく触れていますので、興味のある方はそちらをご覧ください。そこにある絵は、20号キャンバスにアクリル絵の具で描いた絵です。背景に火星と、そのバックに星空を持ってきています。

鉛筆画は、ひとまずこれで中断です。30号キャンバスのストックが1枚あるので、これから予定している個展に向けて、仕上げるつもりです。題材はすでに決めているのですが、背景のイメージがまだ固まっていません。たぶん、天の川を背景に持ってくると思うのですが、イメージを固めるまでは、デッサンを見合わせています。どうなりますやら・・・。 |

| 北九州のうどんチェーン店 |

| 7月26日(土) |

北九州市小倉南区に本社を置くうどんチェーン店は、地元では人気のうどん屋さんです。私共が移動式プラネタリウムの出張投影を行っていた際、北九州のさまざまな施設から、たくさんのオファーをいただきました。その中でも規模が大きかったのは、スターフライヤーがキャンペーン・イベントとして実施した、星空をテーマとしたものです。

JR有楽町駅前と、JR小倉駅のコンコースの両方で行われました。特に小倉駅でのイベントは、同社がメディアにプレスリリースを出したため、たくさんの報道陣が集まり、大変な騒ぎとなりました。おかげで、開催期間中はすべて満席(移動式プラネタリウムのイベントは、大変人気があり、私共がいくとほとんどの施設で満席となっていました)となりました。ちなみに、スターフライヤーも、小倉南区に本社を置く航空会社です。

北九州で仕事をしていた際に、散歩などをしていると、上記のうどんチェーン店をよく見かけました。あるとき勇気を出してお店の中に入ってみると、そこは、九州でよく見かけるうどん屋さんのスタイルでした。

ごぼ天うどんというメニューが気になり、かしわおにぎりとともに食べてみましたが、ゴボウのてんぷらがとてもおいしくて感激しました。地域にもよりますが、九州のうどんでコシの強いうどんを食べた記憶がほとんどありません。宮崎のうどん屋さんでも、場所によってはコシのまったくないうどんがあったりします。しかし、とてもおいしいうどんです。コシの強い四国の讃岐うどんとは対照的です。

以来、仕事のオファーをいただくたびに、そこでうどんを食べるのをとても楽しみにしていました。最近では、東京や千葉にも進出しています。またこの秋には埼玉にも出店が予定されているようです。

最近になって、このうどんが懐かしくなり、食べたいと思うようになりました。特に入院していた時にその傾向が一段と強かったように思います。通販で冷凍のものを取り寄せました。ついでにぼた餅もです。このお店の名物デザートだそうです。

さっそく食べてみましたが、その頃食べたものよりもコシが強く感じられました。冷凍用にそのようにしているのかも知れません。しかしそれは期待通りのおいしさでした。ぼた餅もとてもおいしいものでした。しばらくは、楽しめそうです。できればなるべく早く、北関東にも出店してもらいたいと思っています。 |

| 太陽黒点の高解像度画像 |

| 7月25日(金) |

|

途中でブランクはあったものの、私共は若い頃から太陽面の撮影に取り組んできました。20代前半、水戸のプラネタリウム館に勤務していた頃、プラネタリウムの付属施設として、5メートルドームの中に、20センチF12(焦点距離2400mm)屈折望遠鏡(五藤光学製)が入っていました。夜、利用者に月や惑星などの天体を見ていただくことが目的でした。

望遠鏡は、絶えず使用していないと、特に駆動系などの調子が悪くなるので、仕事の傍ら、太陽黒点やプロミネンスの撮影を行っていました。今のようにデジタルカメラなどありません。ミニコピーというフィルムで撮影して、自分で現像します。写真屋さんに現像を依頼すると、目的にそぐわぬ現像処理をされてしまうためです。印画紙へのプリントも自ら行っていました。このようにして得られた写真ですが、太陽面の粒状斑をとらえるのは、至難の業でした。

その点、今のハードウエア・ソフトウエアは、当時と比べると処理がはるかに楽です。デジタルカメラや画像処理の進歩、そして何より、望遠鏡の光学的性能が格段によくなったことで、粒状斑をとらえることは、10センチ以上の口径の望遠鏡を使用すれば、さほど困難なことではありません。

太陽の粒状斑は、太陽の表面に見られる小さな粒状の形状をしています。みそ汁を熱するとブクブクと丸い模様ができます。それと同じような現象が太陽の表面でも起こっています。対流によって作られ、幅は約1000キロ(横浜・下関間くらいの大きさ)、寿命は約3分から10分とされています。

粒状斑は、口径13センチ以下の屈折望遠鏡では、どちらかといえば丸く写る傾向にあります。しかし、私共の使用するTOA150B(高橋製作所製)という屈折望遠鏡は、この口径において、世界最高の性能を誇ります。5倍の拡大光学系を使用しても、ピントの山がはっきりとわかります。拡大光学系の性能のよさも一役かっているのでしょう。粒状斑は、上の画像のとおり、多角形に写し込むことができます。

ここ2日間は、気流のよい状態が続いています。気流がよいときには、拡大率を上げることができます。今日は5倍の拡大光学系も使用しました。画像処理のパラメータも見直し、やっと満足できる画像を得ることができました。若い頃から目標としていた、粒状斑を高解像度で、画像に収めること。それが約50年かかって達成できました。

今後は、大黒点が出てきたときに、高解像度の画像を得たいと考えています。今日撮影したほかの画像は、こちらをご覧ください。 |

| 大洗マリーナのレストラン |

| 7月24日(木) |

天気はよかったのですが、昼前に出かける予定があったので、太陽面の撮影は休みました。しかし、ネット上をチェックしてみると、太陽面には、まるで虹のようなループ状の美しいプロミネンスが出ていました。Hα太陽像だけでも撮影できないかと思い、急いで機材を準備し、眼視で見てみましたが、すでにそのプロミネンスは消滅しかかっていました。タイミングが悪かったようです。機材はすぐに片づけました。

入院する前に、救急車を呼んでもらったり、入院中にもいろいろとサポートをしてくれた何人かにお礼をするため、大洗マリーナのレストランに一席設けました。イタリアンです。事前に予約をしておきました。退院後は入院費も含めて、何かと出費がかさみますね。

店内は、とてもおしゃれな雰囲気で、料理もおいしいものでした。ボリウムもかなりありましたので、満足のいくものでしたが、塩分を制限されている私共にとっては、どれも塩味が強いように感じました。

お店の中はとてもゆったりとしていました。少なくとも、店内にいる限りは、逗子か葉山のマリーナにいるような雰囲気です。ただし、一歩外に出ると、そこはまさに、都道府県魅力度ランキング最下位が定位置の、茨城県の海岸線です。おしゃれな逗子・葉山・鎌倉の海岸線とは異なります。夏になると葉山の御用邸のあたりから、鎌倉まで走るのが恒例でしたが、滞在先では、海岸線をドライブすることはほとんどありません。

テラス席もあったのですが、暑くて食事をするどころではありませんでしたので、室内でいただきました。ここまで回復して、おいしく料理を食べられるようになったことは、よかったと思っています。お店の雰囲気に合わせて、アロハシャツを着ていきました。表に出るときには、何着かのアロハシャツを、今年は常用することにしています。

下の画像は、そのテラス席から見たマリーナの様子です。遠くに大洗~苫小牧航路を運航する「商船三井さんふらわあ」が見えています。 |

|

| 太陽面撮影に必要なパーツ類 |

| 7月23日(水) |

太平洋高気圧の勢力が強く、毎日安定した天気が続いています。朝起きて雨戸をあけると、気持ちのよい青空です。このところの太陽面の撮影も5日連続です。大きな黒点が出ていないのが少し残念です。少々疲れてきましたが、暑さのことなどは考えずに撮影に取り組むようにしています。

気流の状態はとても安定しています。今日は特によく、通常は3倍の拡大光学系を使用するのですが、それに加えて、5倍の拡大光学系も使用しました。粒状斑がパソコンのモニター上ではびっしりです。

下の画像は、天体望遠鏡のほかに、太陽面の撮影に使用するパーツ類です。USB接続で使用するカメラのほか、ケーブル、ACアダプタ、ハーシェルプリズム、拡大光学系、接眼レンズ、カルシウムK線モジュール、Hα太陽望遠鏡用のブロッキングフィルターなどが並んでいます。このほかに、4Kモニターのパソコン、延長コード、テーブル、椅子などが必要となります。天体望遠鏡は設置したままですが、これらのパーツは毎日のように、部屋や物置から出し入れしなくてはなりません。大変です。

若い頃は、プラネタリウムの仕事の傍ら、五藤光学の20センチF12(焦点距離2400mm)の屈折望遠鏡を使用していました。5メートルドームに入っており、ドーム内の空間は余裕がありました。パーツ類を収めるラックも備わっていたので、朝、ドームのスリットを開けると、あとはパーツ類を取り出し、望遠鏡に取り付けるだけでした。ドームがあることは、本当に助かりますが、個人用のドームは小さいので、夏場は、暑くなる傾向にあります。太陽面の撮影には、どうなのでしょうか。

遠征して夜間に天体写真撮影をする場合も、荷物が多いのですが、太陽面の撮影においても、パーツ類はそれと同じくらいの量になるかも知れません。唯一異なるのは、忘れ物をすることがないということです。出し忘れても、部屋や物置から取り出せばよいだけです。遠征の場合は、忘れ物をすると大変です。特にカメラやバッテリーを忘れると撮影そのものができなくなります。私共も過去に何度か経験しています。

暑さの中での太陽面撮影ですが、午前中の早い時間から開始すると、あとの時間が有効に使えることと、暑さもさほどではないので、最近は比較的早い時間から、撮影を開始することにしています。今は、望遠鏡もパソコンもカメラも、全てが安定しているので、撮影に集中できています。

|

|

| 夏場の太陽面撮影 |

| 7月22日(火) |

梅雨が明けて以降、滞在先のひたちなか市は、毎日安定した天気が続いています。太陽面撮影が連日続くと、少し休みたいと思うほどです。天候が悪くて撮影できないときには、撮影したいと思うので、わがままですね。

薬の効果なのか、最近では毎日早起きするようになりました。そのおかげで、活動するのも早い時間からとなりました。朝の日課である散歩は、以前に比べると距離を短くしていますが、そろそろもう少し延ばしてもよいのかも知れません。朝食前に、1時間ほど鉛筆画に取り組みます。朝は集中力があるのでよいと思っています。

朝食の後は、晴れていれば、太陽面の撮影に入ります。撮影の準備から始まり、撮影、撤収まで含めると、午前中いっぱいかかります。今日は、明らかに暑さがこれまでと異なります。ただし、海から吹いてくる風が冷たいので、撮影していてもさほど汗はかきません。今は、撮影が終わって部屋で一息ついています。室温は29.5度ですが、風が涼しいので、エアコンは今日も必要ありません。

午後からは、撮影した画像の処理と、ピアノ練習、そして再び鉛筆画にむかいます。これが出かける用事のないときの、私共のルーティンです。現在の仕事は、関市まなびセンターでのプラネタリウムの投影のみです。この年になっても仕事を継続できるのは、ありがたいことです。早く復帰したいと思っています。

夏場の太陽面の撮影は、汗だくになります。機材も温度が上がるので、特にパソコンなどは注意が必要です。赤道儀も含めて、最近は安定して動いています。トラブルが続くときには重なるものですが、今はそのタイミングではないようです。気流の状態は安定しており、眼視で見る限りは、太陽面の周縁部の揺れは感じません。

拡大撮影でも3倍の拡大光学系が、いつでも使用できるレベルです。モニター上で、気流のよい瞬間に、粒状斑がフワッと浮かび上がる様子は見事です。

夏場は、特に太陽面の撮影が大変です。私共が撮影しなくても、世界中の誰かが解像度の高い画像を得ていると思うと、やらなくてもよいのではないかと思うこともあります。それでも他で撮影された素晴らしい画像を見ていると、自分でも撮影したいという思いが強くなり、撮影を続けているわけです。プラネタリウムの解説に使用するという目的は、今は薄れてしまいました。

大黒点や、大きなプロミネンスの噴出、フレアの発生する瞬間などを撮影できればよいなと思っています。暑くても今後も継続します。かなり日焼けしました。病気を抱えているとは、とても思えないでしょう。 |

| 鉛筆画20作目(新薬師寺十二神将立像(真達羅)) |

| 7月19日(土) |

関東地方は昨日、梅雨明けとなったようです。今日は朝からよい天気です。今はお昼少し前ですが、室内の温度計は28度を示しています。エアコンをかける必要はありません。窓は開けたままですが、海からの冷たい風が入ってくるので、爽やかな感じです。ほかの地域の皆さんには、なんだか申し訳ないような気がしています。

夏涼しいのは、海岸線地域の特権のようなものですが、その代償として塩害が無視できません。多くの物がすぐに錆びてしまいます。また、台風時の風の強さは想像を絶するものです。

今日は、太陽面の撮影も早めに終わらせました。撤収作業もです。今は、部屋に戻って一息ついているところです。気流の状態がよかったので、パソコンのモニター上でも、粒状斑がよく見えていました。画像処理は午後からにしますが、おそらく解像度の高い画像が得られたのではないでしょうか。画像処理が終わる夕方か夜には、太陽面写真集のページにアップできると思います。

熱源を撮影するわけですから、撮影中はかなりの暑さになります。しかし体への負担はさほどではありません。このくらい体を動かしていた方がよいのではないかと思っていますが、本当のところはよくわかりません。

鉛筆画の20作目が完成しました。新薬師寺の十二神将立像です。この作品は2月15日(土)に完成させたものと同じものです。先のグループ展の時に売れてしまったため、再度描きました。興味のある方は、このブログ「星雑記」の2月15日のところをご覧ください。ほぼ同じレベルの完成度です。

デッサンを独自の方法で行っています。ただし、時間が相当かかります。何度描いても同じようなクオリティーになるように工夫しています。そして実物そっくりになるまで、修正を加えます。これで新薬師寺の十二神将立像は全てそろいました。今後予定している個展において、全て展示する予定です。作品が完成したのは7月14日(月)です。

前回の19作目の作品の完成が7月7日(月)でしたので、わずかに1週間で完成させたことになります。これまでの最速です。ただし、費やしている時間が長いので、時間で測れば、完成までには同じくらいの時間を費やしています。現在はすでに次の作品に入っています。個展はしばらく先ですが、30号キャンバスが1枚白紙の状態なので、今取り組んでいる作品を早めに完成させて、再びアクリル画に取り組むつもりです。 |

|

| 来客 |

| 7月18日(金) |

昨日は、首都圏在住の星仲間のひとりが、私共が滞在中のひたちなか市まで、遊びに来てくれました。以前から会うことを約束していたのですが、私共が病気になってしまったこともあり、延期になってしまいました。やっと約束を果たせてホッとしています。

最近の天体写真撮影の遠征では、いつもその方と一緒です。最後に遠征したのは、昨年の10月20日(日)のことです。場所は妙義山の麓です。紫金山・アトラス彗星の撮影が目的でした。それまでにも、伊豆最南端の石廊崎、日光の戦場ヶ原、福島県田村市の星の村天文台、美ヶ原高原などで天体写真撮影を行ってきました。体調を崩してからは、遠征を見合わせています。

午前中に太陽面を撮影する様子を見てもらいました。そのあと、日立市のおさかなのおいしいお店にお連れして、お寿司とアジフライを食べました。このお店のアジフライは絶品なのですが、今回出されたものは、少し揚げ過ぎだったように思います。でも両方ともおいしかったです。

楽器を持ってきてもらい、20分ほど演奏してもらいましたが、そのクオリティーと音色のよさに圧倒されました。また、私共が日頃練習している電子ピアノでも演奏をしてもらいました。同じ電子ピアノとは思えないような音色に驚きました。もちろん生ピアノに比較すれば見劣りするのでしょうが、初心者の私共にとっては充分すぎるものでした。

そのあと、私共の演奏もみせてほしいとのことで、演奏したのですが、さすがにクオリティーの高い演奏を披露してもらったあとでは、緊張して(緊張することはめったにないのですが・・・)ふだん通りに弾くことはできませんでした。いくつかのアドバイスをもらいましたので、今後に生かしたいと思っています。

卓球がそうなのですが、年を取ってから始めた方々は、どうしてもフォームのぎこちなさが気になります。私共は中学の頃から先輩に叩き込まれたので、打ち方の基本は身についています。おそらくピアノもそれと同じで、この年になって自己流で始めても、たいしたことはないのは承知しています。しかしそれでも、ひとつの取り組みとして今後も続けていく予定です。ピアノを弾けるようになったとして、だから何だ・・・と言われそうですが、自分自身はそれでよいと思っています。

太陽面の撮影ですが、眼視で見た時には、太陽の周縁部の揺れも少なく、条件としては悪くないと思ったのですが、拡大撮影したものを画像処理してみると、粒状斑が流れていました。思ったほどの気流の状態ではなかったようです。拡大撮影の画像はボツとして、アップしませんでした。

首都圏から比較すると、とても涼しいらしく驚いていました。今日も朝から涼しい風が吹いています。久しぶりに、とても楽しい1日でした。体調をできるだけ早く元に戻して、再び遠征できるようになることを約束しました。 |

| 手紙 |

| 7月16日(水) |

本日、滞在先に手紙が届きました。実は手紙が届くのはわかっていました。関市まなびセンターの方から連絡をいただいていたからです。7月5日(土)・6日(日)のプラネタリウムの解説に入れなかったことを心配しての手紙です。

人口約8万人の地方都市です。首都圏などのプラネタリウムに比較すれば、プラネタリウムの利用者は少ないのですが、それでも毎回見に来てくださる常連さんがいます。私共が今回、体調を崩して7月のプラネタリウムにおいて解説ができなかったので、常連さんから、励ましのメッセージをいただいたり、このように施設を経由して手紙をいただくことは、プラネタリウムの解説者冥利に尽きると思っています。誠にありがとうございました。

手紙には、私共に対する心あたたまるメッセージが書かれていました。それと同時に、差し出された方にとっては、大変うれしい出来事が書かれていました。それを読んだ私共も大変うれしく思った次第です。ご本人が継続して取り組んだ、地道な努力が実を結んだようです。たいしたものだと思いました。返事を書きました。明日投函しますので、数日後に届くでしょう。滞在先は、郵便事情がよいとはいえないので、時間がかかります。

先日まで入院していたので、病院のスタッフの皆さんの、患者さんの命に直結するような仕事内容には、頭が下がりました。それに比べたら、私共の仕事は、人様の役に立っているのだろうかと、疑問に感じるものです。もちろん、必要であるから、自治体がプラネタリウム施設の運営を継続されているわけですが、病院のようにそこまでシビアではありません。

ここまでプラネタリウム解説者を続けてくると、何のためにこの仕事をしているのかは、あまり考えなくなりました。ただ単に黙々と解説を続けているだけです。解説中は、今は無心です。

解説を始める直前まで、頭の中では何も考えていません。解説の中身は場内案内を始めると自然に出てきます。あとは、時計をチェックしながら、頭の中の引き出しから、ユニットになっていて、この話なら何分で話すというファイルをセレクトして、声にして出力するだけです。

今回、病気をしたことで、解説者としての仕事もこれでおしまいかなと思っていましたが、次の検査結果次第で、早めに復帰できる希望が出てきました。今の目標は、ここまでやってきた仕事を中途半端で終わらせないことです。 |

| 台風5号 |

| 7月14日(月) |

昨日の7月13日(日)に、小笠原諸島近海で発生した台風5号ですが、当初の進路予報では、滞在先のひたちなか市付近を直撃する気配でした。そこで、昨日のうちに、庭に設置してある天体望遠鏡の大きな方、すなわちTOA150B屈折望遠鏡とPENTAX MS-55i赤道儀を、強風で倒れないように対策をしておきました。

この屈折赤道儀は、手で押したくらいでは、びくともしませんので、強風でも倒れることはないだろうと思っています。しかし、この望遠鏡を保護するTeleGizmosの天体望遠鏡カバーは、面積が大きいので、強風にあおられると、それとともに望遠鏡自体が倒れてしまう可能性を否定できません。

それを防ぐために、カバーのゆとりのある部分を細いロープで望遠鏡自体に密着するようにしました。これでおそらく、強風にあおられることもなく、転倒防止にはなったと思います。隣に設置してあるピラー仕様のマークX赤道儀は、今まで台風が来ても倒されたことはありませんので、こちらに関しては心配していません。海岸線の台風の時の風の強さは、想像を超えるものです。

さて、台風ですが、当初の進路予報に比べて東寄りに進んだようです。ひたちなか市の沖合、約250キロの海上を通過していきました。この関係で、午前中は雨風でしたが、午後からは穏やかになり、風も止んでしまいました。一安心です。ただ、今後の台風を配慮すれば、いずれにしても対策は必要ですので、今回のような措置をするつもりでいます。

さて、この屈折赤道儀は、きわめて貴重品です。しかし、この望遠鏡以上に価格が上昇しているのがHα太陽望遠鏡です。後付けでダブルスタック仕様(Hαフィルターを2枚重ねにすること。こうすることにより、太陽面のコントラストが劇的にあがります)にしたこの望遠鏡は、全てがアメリカ製ということもあり、現在では驚くほど高価になっているようです。円安のせいでしょう。いずれのハードウエアも大切に使用しなくてはいけないと思っています。

明日も天気が悪そうなので、カバーを取り付けた望遠鏡は、そのままの状態としておくつもりです。何事もなくてよかったと思っています。 |

| 通院(7月12日) |

| 7月13日(日) |

昨日は通院の日でした。退院してからちょうど1か月、前回の通院から3週間ぶりです。この1か月の間に、筋力がだいぶついてきました。ただし卓球練習に励んでいた頃に比べると、筋肉はだいぶそぎおとされています。しかし、日常生活に支障ないレベルまで回復してきたので、体はかなり楽になりました。

いくつかの検査を経て、先生から診断結果をうかがいました。その間、待たされること約1時間です。相変わらず病院は、患者にとっては待つのが仕事ですね。

患っている内臓の数値データを見せていただきました。だいぶ改善されています。前回もそうでしたが、改めて見てみると、救急車で運ばれた時の数値データは、今回の約27倍も高いものでした。高いほどよくないということです。とてつもない数値で、よくこれで生きていたなと、今も思っています。しかし、今でも健康な方の一般的な数値データに対しては、まだまだです。

先のゴールデンウィークの時に、関市まなびセンターにおいて、プラネタリウムの投影がありました。思えば、その頃からかなり悪くなっていたようです。5月4日(日)の市民天体観望会の時には、苦しくて座って解説することができず、立って解説しました。もちろん、その頃も病院には通っていたのですが、今の大きな病院ほどの施設は整っていませんでした。あの状態で、車を運転して、関市から滞在先のひたちなか市まで、よく帰ってこれたなと、胸をなでおろしています。

今は、その時に比べたら体調はかなり良くなっています。医師から説明を受けた後、水分量を今の時期だけもう少し増やしてもよいかどうか、また仕事に復帰できるとすれば、いつ頃になるのかを尋ねました。

水分量は、いまより増やしてもよいとのことでした。仕事への復帰時期ですが、予想していたより、かなり早く復帰できそうで驚きました。復帰というのは、滞在先から関市までの車での移動も含まれています。今の状況で、復帰の話をして怒られるのかなと思っていましたので、一安心です。

最終的には、次の通院の時の検査で判断するということになりました。医師からの許可というよりも、これはアドバイスととらえています。この性質の話は、最後に判断するのは自分自身であり、仕事復帰するのは自己責任だと考えています。先生にも私共の考え方を、そのようにお伝えしました。

あいだが空いてしまうと、正直面倒くさいという思いもあるのですが、プラネタリウム解説者として50年以上続けてきて、最後の終わり方が中途半端ではいけないと思っています。体力の限界がくるまで、きちんとこの仕事をまっとうしたいと考えています。復帰の時期に関しては、次の検査結果をみてから、お知らせしたいと思います。

先日の7月5日(土)、6日(日)の投影は、現場に立つことができず、施設の先生にピンチヒッターをお願いしました。私共の具合が悪いことを知った、常連さんの方々からは、メッセージをいただいたり、お手紙(ただし、まだ私共の手元には届いておりません。時間がかかります。)を頂戴したりしました。ありがたいことだと、感謝しています。勇気づけられました。 |

| ピアノ練習その後 |

| 7月11日(金) |

入院している間に、すっかり弾けなくなってしまったピアノです。記憶を頼りに鍵盤に向かいましたが、2曲ともあるところまで行くと指が止まっています。何度やっても同じことでした。

楽譜が読めないので、youtube動画でその部分を確認しながら、今日まで練習を繰り返してきました。やっと2曲ともその部分を弾けるようになってきました。ただし、その部分まで行くと、脳が考え込んでしまった状態で指を運ぶせいか、テンポが遅くなってしまいます。滑らかに弾けるようになるには、まだまだ時間がかかることでしょう。

ピアノの練習は、車の運転と似ていることろがあります。慣れてくると、ハンドルさばき、シフトノブ、アクセル、ブレーキ、ウインカーなどには、自然に手が伸びていきます。ピアノもこれと同じで、最初は脳から指令を出しているのですが、弾きなれてくると、そのうち自然に手が動くようになります。

唯一異なることは、車の場合は手足が操作する機器の形状がすべて異なりますが、ピアノはどの鍵盤も形状が一緒で、位置だけが異なります。そのため、指が自然に動くようになったとしても、ある時に突然忘れてしまうと、ヘタすると元通りに弾けなくなるようです。弾き慣れてくると、脳は指に任せっぱなしになるので、どの鍵盤を弾けばよいのかを、すっかり忘れてしまうのでしょう。

それを防ぐには、毎日ピアノに向かうことだと思いますが、そうもいかない場合があります。2から3日程度なら何の問題もありませんが、さすがに3週間もの間病院にいると、すっかり忘れてしまうようです。

ここまで戻すのに約7週間もかかってしまいました。時間を無駄に費やしたようにも感じていますが、そもそも、ピアノ練習とは、そのようなものだと考えるようにしています。

2022年9月からピアノの練習を開始しており、今年9月で3年目が終わろうとしていますが、まったく上達していないな・・・と感じています。ただ、せっかく取り組み始めたのだから、今後も継続したいと思っています。

ひとつの仕事が一段落したので、その時間も使えるようになりました。今は、太陽面の撮影・画像処理、鉛筆画の制作、そしてピアノ練習の3本柱です。

今日のように天気が悪いと、ピアノと鉛筆画だけを朝から晩まで交互に繰り返しています。だいたい2時間もすれば、集中力が切れるので、そのタイミングを見て、どちらかに切り替えています。当分の間、この取り組みが続くでしょう。時間だけは、たっぷりあるのが高齢者の特権なのかも知れません。 |

| 鉛筆画19作目(新薬師寺 十二神将立像(因達羅)) |

| 7月9日(水) |

今日は、朝から薄曇りの空です。太陽は出ていますが、撮影したとしてもコントラストが悪そうなので、太陽面の撮影はお休みです。太陽の西縁に浮かんているプロミネンスが気になるところではありますが、空のコントラストが悪いと、クオリティーの高い画像が得られないので、あきらめました。

鉛筆画の19作目が完成しました。新薬師寺の十二神将立像(因達羅)です。因達羅(インダラ)は、左手を腰に当てて、右手に鉾を持っています。十二神将立像は、これで全部描いたことになります。6月25日(水)から鉛筆画を再開しました。退院してから約2週間後のことです。途中描きかけで入院してしまいました。再開してから完成までは早かったです。7月7日(月)に完成しました。モデルとした画像は、顔のディテールがよくわからなかっため、特に目の部分を想像で描いています。

新薬師寺十二神将からは、卒業したいところですが、先のグループ展の際に、1作売れてしまいましたので、今後に予定している個展に向けて、12体全部をそろえておく必要があります。完成後すぐに、その売れてしまった作品に取りかかりました。

一度描いた作品を、再度描くのは気がのらないところですが、今取り組んでいる鉛筆画は、私共にとってはハードルが高いので、そのような感覚はありません。新たな気持ちで描き始めています。

再開した際には、鉛筆を走らせる感覚がこれまでとは異なるものでしたが、描いているうちに線も安定してきました。今では、本来の感覚を取り戻しています。アクリル画も描きたいところではあるのですが、キャンバスがスペースを取るので、しばらくは見合わせています。少なくとも、鉛筆画は、今取り組んでいる作品以外に、仏像をあと1体描くことになるでしょう。

体調は、穏やかによくなっている感じがしていますが、次回通院して検査をしてみないとよくわかりません。散歩も含めて、体に負荷をかけないように気をつけてはいるのですが、動けるようになると、どうしても無理をしがちです。 |

|

| 45キログラム |

| 7月7日(月) |

今日は朝から曇っていますので、太陽面の撮影はおそらくお休みです。海岸線特有の霧が出ていますが、窓を開けると、冷たい空気が部屋に入ってくるので、暑くはありません。それでも昨日は、暑く感じましたが、その日だけです。あとは暑さ知らずです。この夏はまだエアコンを使用していません。

さて表題の数値ですが、これは、私共が入院しているときに測定した体重です。その数値を聞いたときには衝撃的でした。そこまでやせてしまったのかとびっくりした次第です。いくら私共が70歳をとうに過ぎたとはいえ、この数値はあり得ないな・・・と思った次第です。10キロ近く痩せてしまったことになります。

入院中は、点滴の管が3本、そして尿道にも1本管を通され、身動きができない状態でした。寝返りを打つにも管が邪魔して一苦労でした。骨と皮だけです。筋肉はすべてそぎ落とされてしまった感じでした。

退院した直後に、ショッピングモールを歩いていた時です。退院前にも履いていたズボンを履いていたのですが、歩いている間に床までずり落ちてしまい、恥ずかしい思いをしました。今もベルトをしないと落ちそうです。

入院前から食欲がなく、入院中も食事と水分量が徹底的に管理されました。ただし、食欲がないので、病院の食事は食べることができませんでした。栄養士さんが2日に1度くらいの割で、病室に来られて、何が食べたいかを尋ねます。アイスクリームのようなさっぱりしたものと答えたら、夕食に本当にアイスクリームを出してくれました。・・・しかし、それも途中で飽きてしまいました。それは市販品の約半分の量です。そして、夕食はそのアイスクリームただひとつだけでした。それで充分でした。

退院してから約1か月が経過しようとしています。今は食欲もあり、逆に抑えるのが大変です。医師は、太らないようにと指示を出されましたが、さすがに45キロでは生活ができないので、徐々に体重を増やしています。水分量も制限していますが、夏の暑い時期の制限はかなり厳しいものです。自分の体のためです。

次の通院の時には、医師にもう少し水分を増やしてよいかどうかを尋ねるつもりです。一時は危険な状態が続いていたので、よくなりつつある今の体調を考えれば、病院のスタッフの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。

すでに日常の生活に戻っています。それがどれほどありがたいものか、入院した後ですから実感しています。退院後に取り組み始めた鉛筆画が完成しましたので、明日以降にアップします。 |

| 仮設プラネタリウム(関市まなびセンター 岐阜県関市 7月5日から6日) |

| 7月6日(日) |

2日間無事に投影が終わったと聞いて、ほっとしました。7月5日(土)から6日(日)にかけて、岐阜県関市の、まなびセンターにおいて、直径12メートルドームにメガスターゼロを仮設して、投影がありました。

投影後半のテーマ解説は「夏の星座と七夕伝説」そして、市民天体観望会の観望対象は、「月齢10の月を見よう」となっていました。ただし、投影を行ったのは、私共ではありません。施設の先生です。観望会の参加者は、多めだったようです。

私共は、退院して間もないので、はるばる関市まで車を走らせて、投影ができる体ではありません。投影後半部のテーマ解説、そして市民天体観望会のコンテンツは、事前に制作して施設の方にお送りしておきました。それをベースにして、解説を行っていただいた次第です。

投影を担当してくださった先生は、いつも私共の投影を熱心に見てくださっている方で、この方ならお任せしても大丈夫だろうと、ぜひにと、お願いしました。ただ、本人にとっては、相当なプレッシャーだったろうと思います。

真っ暗な中で、ドームスクリーンを見上げながら、時間を気にしつつ、矢印ポインタやパソコンを操作し、星座絵投影機のスイッチを操作しながらです。最新のプラネタリウムのハードウエアであれば、全てが全自動です。解説者は、自らのタイミングでCUEボタン、あるいはマウスをクリックしながら進めればよいので、解説に集中できるでしょう。

まなびセンターでの投影というのは、フルマニュアルといってよいでしょう。解説内容をマスターするだけでも大変です。その方なら、慣れればきっと上手に解説されるようになると思っています。

プラネタリウムの解説で、一番大切なことは、話術のテクニック等ではありません。私たち解説者に求められるのは、天文学の難しい話を、やさしくかみ砕いて、観客の皆さんに理解していただくことです。ただし、こどもさんだからといってなめてはいけません。低学年の児童ですら、宇宙に関することは、かなり知っているのです。その興味をさらに伸ばしてあげるように解説しなくてはいけません。

しかしながら、最も大切なことは、そのようなことではないのです。後輩の解説者たちには、それを教えたことはありません。時間がかかってもよいから、自分でつかみ取りなさいと説明してきました。

私共は、ある年代に、その最も大切なこととは、こういうことかということを学びました。誰かに教わったわけではありません。それ以降も、さらなる高みを目指して、これまで精進してきました。しかしそのうち、到達点などないことに気がつきます。そして今は、おそらく登山でいえば、頂上をいつの間にか過ぎて、下りに入っているはずです。

最後まで下れればよいのですが、途中で力尽きて倒れてしまうのかも知れません。それでは、はなはだ不本意ですね。はやくよくなりたいと思っています。次に通院するときに、医師にいつ頃現場復帰してよいのか、聞いてみようと思っています。・・・何を馬鹿なことを・・・と叱られそうですね。

常連さんの中には、心配してくださる方々もいらっしゃったようです。本当に申し訳ないと思っています。今回は、施設のスタッフの皆さんや、地元の教え子が気を利かして、動いてくれたので、大変助けられました。極力早い時期に現場復帰できればと思っています。・・・このまま引退するわけにはいきません。 |

| 7月3日の太陽面 |

| 7月5日(土) |

6月28日(土)頃から2日間にわたって、太陽の表面の北半球西のリム(縁)に大きなプロミネンスが見えていました。このプロミネンスとは関連性がないと思われますが、7月3日(木)にも、同じく北半球の西リムの低緯度に大きなプロミネンスが見えていました。

このプロミネンスは、高さが約40万キロですが、幅が広く、画像処理してみると写野からはみ出していました。ずいぶん幅の広いプロミネンスだなと思っていましたが、世界時の4時30分頃(日本時間13時30分頃)から噴出が始まり、しまいには太陽の直径分くらいの高さまで行って四散したようでした。

私共が撮影したのは11時40分過ぎでしたので、噴出の様子は見ることができませんでした。ずっとモニターしていることもできないので、そのような場面をとらえるのは、まれです。

太陽面の黒点の状況は穏やかですが、Hαで見た太陽面は、激しいので目が離せません。ちなみに、この日の東側のリムにおいて撮影したプロミネンスも、同じ頃に噴出したようでした。このプロミネンスは、眼視で見ると空中に浮かんでいるように見えたのですが、画像処理したら、太陽面とつながっていました。晴れた日に、毎日見ていないと、何があるかわかりません。これが太陽面の撮影の魅力なのかも知れません。この日の画像は、こちらからご覧ください。

今日と明日は、関市まなびセンターの投影日ですが、今回はお休みさせていただきました。2012年の5月から始めて以来、13年が経過しましたが、お休みさせいただくのは今回が初めてです。状況が状況なので、仕方がありません。施設の先生に投影を代わっていただきました。慣れない解説は、大変だと思います。申し訳ない気持ちでいっぱいです。

8月の投影をどうするかは、私共の体調も含めて様子を見ているところです。常連の皆様はじめ、施設利用者、関係者の皆様には、ご迷惑をおかけして、本当に申し訳ありません。 |

| 太陽面の撮影状況 |

| 6月30日(月) |

私共の撮影では、少なくとも6月28日(土)から29日(日)の2日間、太陽面の北半球西側のリム(縁)に巨大なプロミネンスが見えていました。目測で高さは約50万キロメートルです。地球の直径の約39倍の高さです。

なぜ目測ができるかというと、若い頃に使用していた20センチ屈折望遠鏡(五藤光学製)には、8センチの屈折望遠鏡が同架されており、そこにプロミネンス・アダプターを取り付けることができました。当時もこのアダプターは、大変高価でしたので、簡単に入手できるものではありませんでした。この装置に付属していたのが、プロミネンスの高さを測定するスケールです。毎日観測することにより、高さを測定する感覚が身につきました。

ただ、当時のプロミネンス・アダプターは、半値幅が広く、ダークフィラメントまでは見ることができませんでした。約50年が経過した今、自らの装置でダークフィラメントまで見ることができるようになるとは、夢にも思いませんでした。

さて、その巨大なプロミネンスは、今日の撮影時には、なくなっていました。この1日間のどこかで、宇宙空間に吹き上がったのか、あるいは太陽面の裏側に回って見えなくなったのかは、定かではありません。

いずれにしても、とらえることができてよかったのですが、欲を言えば、気流の状態がもう少し安定していたら、さらに解像度の高い画像を得られたのではないでしょうか。

今日の太陽は、黒点は多いのですが、どちらかといえば穏やかです。この時期は気流がよく、解像度の高い画像を得やすいのですが、その中でも、今日は、今シーズンの中では、ベストの気流の状態でした。大きな黒点が出ていないのが残念です。

晴天の日が数日続くと、さすがに撮影するのが疲れてきます。少し休ませてほしいと思いますが、それでも晴れれば望遠鏡に向かいます。赤道儀の調子も良好です。私共が撮影しなくとも、世界中の誰かが撮影しているので、だから何だという話です。今では、プラネタリウムの解説用に使用する太陽の画像のストックには、不自由しません。撮影する目的すら、失われつつある状況です。

オリジナリティーを発揮できるとすれば、ハードウエアの特性を生かした高解像度の画像の取得と、画像処理のテクニックでしょうか。しかし、世界中には、上には上がいます。きりがないですね。

そこへ行くと、絵の世界は、オリジナリティーを発揮しやすい分野だと思います。鉛筆画も再開しました。しばらくの間は、この鉛筆画に取り組むことになるでしょう。

太陽面の撮影に関してもそうですが、何もしないで一日を過ご過ごすよりは、体力も頭も使う太陽面の撮影は、少なくとも老化の防止には役立っていると思います。・・・とはいっても、救急車で運ばれるような状態では、それもあてになりませんね。 |

| 退院後の状況 |

| 6月25日(水) |

退院したのが6月12日(水)のことでした。以来、今日までで13日が経過しました。すっかり忘れていたのですが、入院時に使用したパジャマ等の請求書が届きました。今日、近くの郵便局に行って支払いを済ませてきました。

入院の費用も含めると、結構な出費でしたが、仕方がありません。このようなときのために、今まで貯蓄をしてきたのですから。それでも私共の年齢では、検査等が多かった割には、安い方なのでしょう。

退院直後は、サポートしてもらわないと、歩くことすらできませんでしたが、徐々に筋力も回復してきました。今も体に負荷をかけないように生活していますが、だいぶ本来の行動ができるようになってきました。

食欲も出てきたので、最近は食べたいと思うものが、退院時よりも少なくなりました。それでも、その時点で思っていたものは、通販で取り寄せてたりしています。最近では、宮崎県日南市名物の「おび天」を取り寄せました。日南市飫肥地区の郷土料理です。魚肉練り製品で、あげかまぼこに分類されます。

新鮮な魚のすり身に、手作りの豆腐と黒砂糖、味噌に秘伝の出汁を合わせて揚げた独特のてんぷらです。若い頃、宮崎市でプラネタリウムの仕事をしていた際に、日南市を訪れるとよく食べていました。

私共が休みの日には、日南高校の天文部の生徒たち数人が、私の自宅を訪ねてきて、話をして帰ることがよくありました。帰りが大変なので、帰りはいつも車で彼らを送りとどけていました。夕方の海岸線のドライブは、とても気持ちのよいものでした。そのうちのひとりは、現在、東京で暮らしており、今でも交流があります。入院中は、励ましてもらいましたので、とても心強かったです。

ほかにも、星仲間で心配してくださる方がいて、感謝しています。埼玉県の高等学校の先生からも、だいぶ励まされました。業界の後輩などもです。ありがたいことだと、つくづく思いました。

車の方ですが、運転してもよいという許可をいただきましたので、先日動かしてみました。近所に限定しています。17万キロ以上も走っているのに、とても滑らかです。たぶんこれが最後の車になるでしょう。20万キロ以上走っても問題なさそうです。

ピアノの方ですが、忘れてしまった部分は、いまだにクリアできていません。一度覚えたところを、再度覚えるのが馬鹿らしいという気持ちが先に立ってしまうからでしょう。これではいつまでたっても同じ状況なので、最近は少し真剣になってきました。鉛筆画もそろそろ再開予定です。

お取り寄せの通販ですが、今は、シュウマイを取り寄せていることろです。まだ到着していませんが、楽しみにしています。車の運転も徐々に距離をのばし、来月のどこかで横浜に出ようかと考えています。 |

| 太陽面撮影機材 |

| 6月22日(日) |

|

| Hα太陽面を撮影する機材です。望遠鏡はアメリカ製です。ダブルスタック(Hαフィルターを2枚使用するという意味です)仕様に改造してあります。 |

|

| カルシウムK線モジュールで、カルシウムK線で太陽面を撮影するときの接眼部です。赤いカメラの上が、モジュールです。 |

|

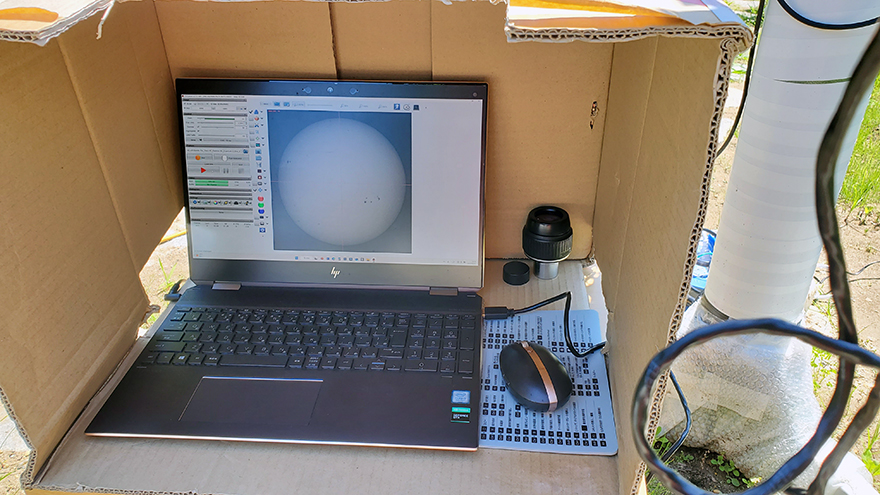

| 撮影中のパソコンのモニターです。4Kのモニターを使用しています。画面がよく見えるように段ボールで、まわりを遮蔽してあります。 |

|

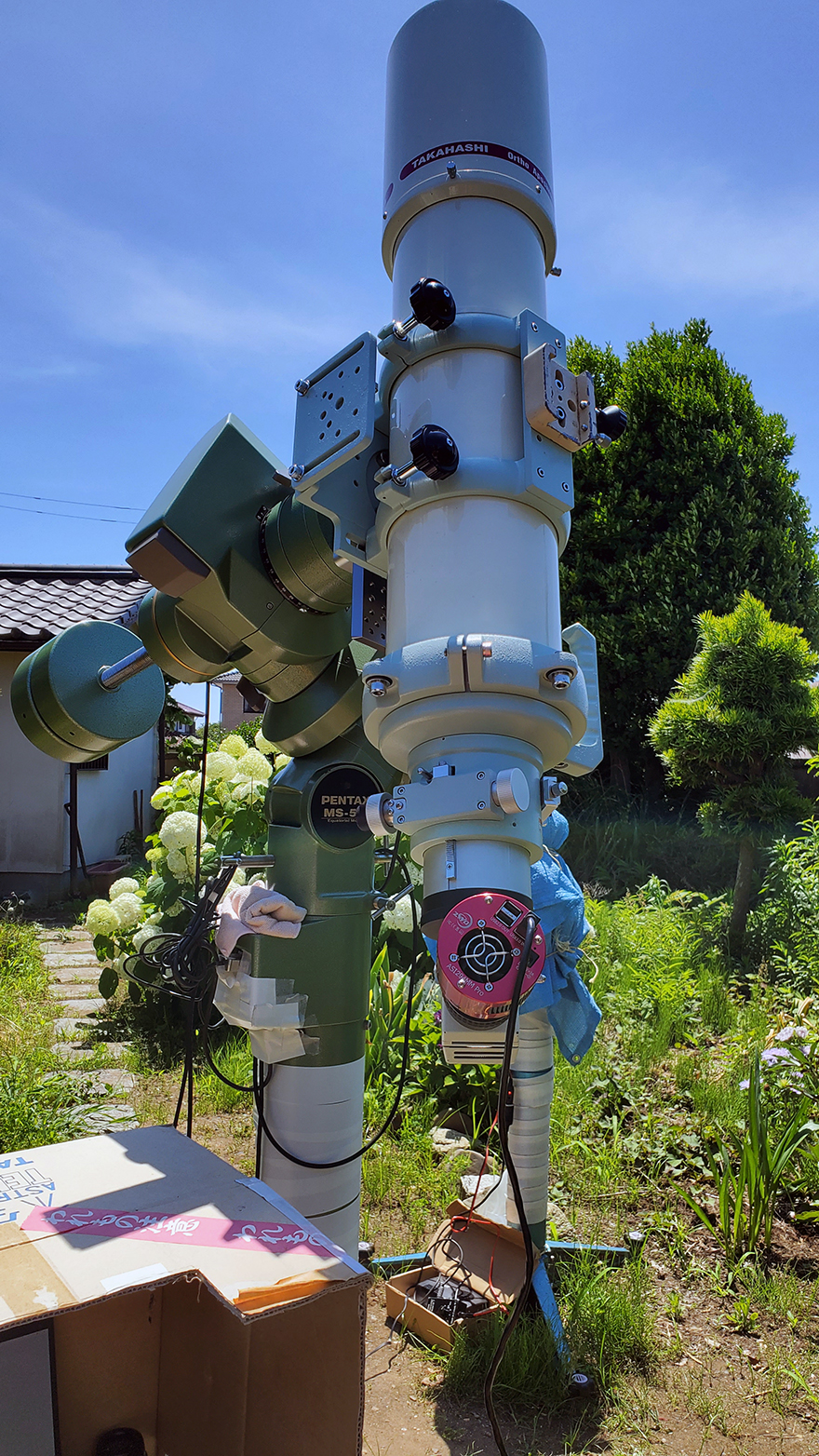

| 白色太陽像の撮影の様子です。鏡筒TOA150B 赤道儀PENTAXMS-55i(自動導入改造機) カメラASI294MM Pro |

|

| 手前が、白色太陽像の撮影機材、奥がHα太陽画像の撮影機材です。 |

| 通院 |

| 6月22日(日) |

昨日が夏至でしたので、今日の太陽面撮影では、鏡筒がだいぶ上の方を向いていました。気流の状態は、今の時期としてはさほどよいとは言えませんでしたが、それでも解像度の高い画像を得ることができました。赤道儀(PENTAX

MS-55i自動導入改造機)は安定して動作しています。

昨日は退院してから9日ぶりに、外来の患者として病院に行きました。午前9時前には病院に到着したのですが、全てが終わったのは12時過ぎでした。そのほとんどが待ち時間です。病院は、待たされる覚悟で行かなくてはいけませんね。せっかちな性格の私共には、それでも限界に近かったです。帰りに、いろいろ用事を済ませたかったのですが、最小限にとどめて戻ってきました。大変疲れたというのが率直な感想です。

最後に先生から、今回の検査結果について、これまでのデータや画像と比較して、話がありました。入院中にも聞いていた話が多かったのですが、今回は、動画や静止画、そして数値データを具体的に見せていただきました。

どうやら、救急車で運ばれたときには、私共は三途の川の畔まで行ってしまったようでした。今回、具体的にデータを見せていただいたことで、冷や汗が出てしまいました。かなり危険な状態だったようです。

そういえば入院中に、他界した父や母が何度か夢に出てきました。なんでこんな場面でと思っていましたが、まだこちらの世界に来てはいけない・・・ということだったのでしょう。ある程度覚悟はしていたのですが、退院できて本当によかったと思っています。

体調は、緩やかにですが、よくなっているということでした。ただ、私共の年齢ですから、完全に元に戻るということでもなさそうです。今日も太陽面の撮影を行いましたが、体に負荷をかけないように気をつけながら、今後も行いたいと思っています。

エコー検査をしてくれた先生が、私共の元気になった様子を見てびっくりされていました。少し雑談をする時間がありましたので、入院中の対応についてお礼を申し上げるとともに、私共の職業について話をしました。「どうりで、穏やかで丁寧な話し方をする方だな・・・」と思っていたそうです。うれしく思いました。

病院も含めて、日頃接する皆さんのほとんどは、私共よりも年齢の低い方々ばかりです。しかし、それでも私共は、極力ため口などは使わないようにしています。人それぞれに能力を持っているので、それに敬意を払うつもりで、あくまでも謙虚で接したいと思っています。

それにしても、この地域の皆さんは、話の仕方に共通の特徴があります。もちろん、私共もそのひとりなのでしょう。入院してよくわかりました。

|

| 太陽面撮影の再開 |

| 6月20日(金) |

体調が悪くて中断していた、太陽面の撮影を再開しました。体に最も負荷がかかるのが、TOA150Bという屈折鏡筒の上げ下ろしでした。赤道儀をPENTAX

MS-55iに替えてから、鏡筒の上げ下ろしはやめることにしました。赤道儀の不動点までの高さが、今までよりも高く、20キロ近くもある、鏡筒を上げ下ろしするのが不可能になったためです。私共の体重も減ってしまったので、なおさらリスクがあります。

鏡筒は現在、赤道儀に載せっぱなしです。ただし、雨に打たれても大丈夫なように、TeleGizmosの望遠鏡カバーをかけており、また、対物レンズも湿気が入らないようにガードしています。赤道儀架台も含めて、使い終わると必ず、から拭きするようにしています。海が近いために潮風の影響を避けるためです。

鏡筒を上げ下ろししなければ、体には、さほどの負荷がかかりません。このところ天気も良いので、本来は梅雨明けにと考えていた撮影を前倒ししました。終わってみれば、たいした負荷もかからないので、体調が悪くならない限り継続できるでしょう。

久しぶりの撮影で、戸惑うことも多く、いつもよりもプラス1時間近く時間を費やしてしまいましたが、慣れれば徐々に短縮できるでしょう。赤道儀もやっと真価を発揮する状態になりました。脱調はいまのところありませんが、そもそもパワーがあるので、脱調はしないと考えています。とても安定して動作しています。また、この鏡筒を支えるには十分な強度であり、接眼部を触って揺らしてもびくともしません。

さて、円安に伴い、日頃から使用しているHα太陽望遠鏡やカルシウムK線モジュールは、いったいいくらくらいするのだろうと、調べてみて驚きました。とんでもない価格になっていました。これでは、太陽面撮影のために、これらの装置をそろえるのは大変だなと思った次第です。

幸いなことに、Hα太陽望遠鏡のブロッキングフィルターなどは、3本いつでも使える状態で所有しているので、いまのところ劣化の心配はいりません。また、カルシウムK線モジュールは、多少の劣化がありますが、撮影には全く影響しないレベルです。撮影ができなくなるまで、これらのハードウエアをメンテナンスしながら、大切に使わなくては、と思った次第です。

本日撮影した太陽面の画像は、こちらからご覧ください。久しぶりに撮影したので、Hα太陽望遠鏡のチューニングが甘かったようでした。 |

| ピアノ練習 |

| 6月19日(木) |

21日間も入院していた間に、すっかり忘れてしまいました。記憶を頼りに、弾き始めましたが、途中でどうしても弾けない場面に出くわしました。2曲ともです。今まで何のために練習してきたのだろうかと、大変悔しい思いをしています。

解決策を調べてみましたが、よくあるパターンらしく、その部分の楽譜を見ながら、ゆっくり練習するのが近道だそうです。楽譜は読めないので、その部分の動画を見返しながら、進めることにしました。右手は覚えているのですが、左手の部分がうる覚えです。このようなことになるとは思ってもいませんでしたが、仕方がありません。

急ぐ理由もないので、ゆっくりと入院前の状態に戻したいと思っています。

パソコンのメールもサーバーに溜まってしまったようですので、削除するのには時間がかかりました。日常生活から離れると、元に戻すのが大変です。 |

| 緊急入院 |

| 6月18日(水) |

体調の不良に関しては、これまでにも記述してきたとおりですが、とうとう最悪の事態になってしまいました。滞在先の茨城県ひたちなか市の家から、救急車で運ばれたのは、5月21日(水)の深夜のことでした。

救急車の中では、対応してくれる病院を探すのに苦労していたようですが、最終的には日立市の病院に搬送されました。搬送されるまで、救急車のベットの上でしたが、その時間はだいぶ長く感じました。

病院に到着すると、さっそく診察が始まりました。レントゲン撮影などでさまざまな検査が行われました。医師の判断で、そのまま入院となりました。退院したのは、6月12日(木)のことです。このブログ「星雑記」の更新ができなかったのは、入院している間に何もできなかったためです。

それ以前から食欲がなかったことと、入院してから徹底した食事と水分量の管理が行われたため、入院前に比べて、体重が10キロ近くも減ってしまいました。退院してから2日後に風呂に入ったのですが、鏡で自分の体を見て、あまりの激やせぶりに驚いてしまいました。

病名を具体的に記述しませんが、大切な内蔵系の病気です。手術を覚悟しましたが、医師の判断で薬での治療となりました。おそらく手術に対応できない体になってしまっていたのでしょう。薬での治療が開始されました。21日間も入院したために、体力も気力も限界に達してしまいました。

医師に退院を打診したところ、その数日後に退院となりました。体調が戻ったわけではなく、これからは外来として、定期的に通院することになります。

入院するのは、こどもの頃以来です。そこで体験することの多くが初めての経験でした。現在は、体力を徐々に元に戻しています。また、食欲も少し出てきました。食事が制限された入院中、頭の中は、食べ物のことでいっぱいでした。あれも食べたい、これも食べたい・・・。ただ、実物を見ると、急に食欲がなくなってしまいます。今は、そのようなことはなく、徐々に食べられるようになりました。

ズボンはベルトをしないと、ずり落ちてきてしまいます。ここまでやせてしまったのかと思っています。急激に太らないように気をつけながら生活をしています。

庭に設置してある望遠鏡ですが、20日間以上、野ざらしにしたので(ただし、TeleGizmosの望遠鏡カバーをかけておきました)心配でした。退院したその日の夕方にチェックしてみましたが、雨に打たれた割には、光学系も赤道儀もきれいな状態でしたので、一安心です。何しろ屈折鏡筒も、赤道儀架台も、きわめて貴重品であるために、大切にしないといけません。

現在は梅雨の中休みに見入っているようです。ここ数日間よい天気です。部屋から、動かすことのできない望遠鏡を恨めしく眺めています。もう動かすのは無理かと考えていましたが、体力が徐々に戻ってきているので、考えが変わりました。おそらく、梅雨明け後に、体に無理のない範囲で太陽面の撮影から再開することになるでしょう。

車のことも心配でしたので、退院したその日に、エンジンをかけてみました。一発で始動したのでバッテリーは、大丈夫でした。車の運転はしばらく見合わせるようにとの指示ですので、当面の間は、定期的にアイドリングしながらバッテリーの充電を行うことにしています。本来は、近所を一周して、車全体を滑らかな状態で維持したいのですが、今はそれができません。また、誰かに運転を頼めるような車ではありません。車が大きすぎて(乗用車ですが、車種の末尾にLがつく、全長が5メートルオーバーのロングバージョンです)、運転には多少のテクニックが必要です。ほかのドライバーでは、ボディーなどをこすってしまうリスクがあるためです。

退院3日後から、ピアノに向かいましたが、弾けなくなっていました。今まで何のために練習してきたのだろうかと思っています。費やした時間を考えると、あきらめるわけにはいかないので、忘れたところを、再度動画でチェックするつもりでいます。時間がかかる作業です。弾けるようになったとして、何がどうなるわけでもありません・・・。

鉛筆画の方ですが、中断したままです。まだ描く気にはなれません。そのうち意欲が出てくるでしょう。描きたくないときに描いても、よい作品にはならないと考えています。

関市まなびセンターでの投影ですが、次回は7月5日(土)と6日(日)です。それまでに車の運転ができたとしても、岐阜まで走るのは今の状態では無理があるので、施設と相談して、対応策を考えてあります。すでにその方向に向けて動き出しています。ひとつだけ確実なことは、少なくとも7月の投影日に私共が解説に入ることはないということです。常連の皆様には、大変申し訳ありません。

さて、今の体調を配慮して、この先どのようにして生きていけばよいのでしょうか。人生の終わり方を模索しながら、それまでできるだけのことをするということになるのでしょう。年老いたプラネタリウム解説者の、最後の生きざまに関して、今後、この「星雑記」で考え方や日頃の行動などを記述していくつもりです。最後の悪あがきです。ただし、更新の頻度は少なくなるかもしれません。ご迷惑をおかけします。

|