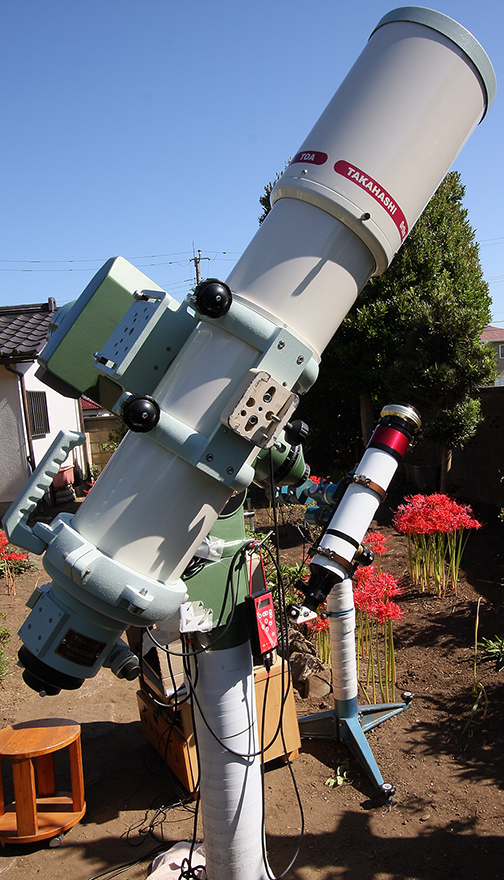

| バランスウエイトの追加(PENTAX MS-55i赤道儀) |

| 12月7日(日) |

コントローラーが修理から戻ってきたので、太陽面の撮影を再開しています。 コントローラーが修理から戻ってきたので、太陽面の撮影を再開しています。

修理を行ってもらっている間にすっかり冬型の気圧配置となってしまいました。滞在先では、毎日抜けるような青空が広がりますが、気流は最悪の状態です。

大きな黒点群が出ていますが、拡大撮影ができるレベルではなく、撮影したとしても粒状斑は、大気の乱れの影響で流れて写ります。拡大撮影は、時間の無駄です。

左の画像の通り、TOA150B屈折望遠鏡の鏡筒部にガイド鏡を取り付けました。取り付けたのは、高橋製作所のFC50という屈折望遠鏡です。口径は50ミリ、焦点距離は400ミリです。

この望遠鏡の星像は、教科書通りです。非常にシャープであり、ピント面では恒星のディフラクションリング(高倍率で星を見る際に見られる、光の干渉パターンのことです)がよく見えます。

また、TOA150B専用のファインダーも取り付けました。太陽面の撮影時には、どちらも必要ありませんが、今後に予定している星雲・星団、そして銀河の撮影などには必要な装置です。

これらを取り付けたことで、赤道儀のバランスが崩れてしまいました。バランスウエイトは15キロのものが2個ついています。バランスシャフトの先端近くまで持っていくと、バランスが取れます。

ただ、それでは見た目があまりよくないので、付属している10キロのバランスウエイトをシャフトの根元に取り付けることにしました。 赤道儀の上には、30キロ弱の重量が載っています。下手にいじると、バランスが崩れて望遠鏡が暴走しかねません。また赤道儀の心臓部であるウォームギアとウォームホイールに負担をかけることになります。慎重に作業を行いました。 赤道儀の上には、30キロ弱の重量が載っています。下手にいじると、バランスが崩れて望遠鏡が暴走しかねません。また赤道儀の心臓部であるウォームギアとウォームホイールに負担をかけることになります。慎重に作業を行いました。

望遠鏡の重量が真下にかかる状態で、クランプをきつく締めて15キロのバランスウエイトを2個外し、10キロのバランスウエイトを最初にねじ込み、そのあとに15キロのバランスウエイトを2個ねじ込みます。

シャフトはネジ式になっており、3個のバランスウエイトをねじ込むと、相当な作業量となります。内臓を患っている体には、少し酷な作業となりました。ちょうどよい場所で、バランスが取れて、一安心です。見た目もスマートになりました。

これだけの重量物を搭載した状態だと、赤道儀によっては、気温が低い今の時期には、駆動すると脱調が見られることがあるのですが、さすがにパワーのある赤道儀です。まったくその気配が見受けられません。安定して動いています。

夜間の天体の撮影時に、部屋の中からリモートで撮影できるように、いろいろと準備をしていますが、その一環です。

夜晴れる日に、ファインダーの調整や、ガイド鏡の調整などを行うことにしています。長焦点での撮影となるので、このガイド鏡でダメな場合は、オフアキシスガイダー(カメラのセンサーに投影される像の一部を利用して天体を追尾する装置です。ガイド鏡のたわみや、撮影に使用する鏡筒のたわみなどによる追尾誤差をキャンセルします。)を考えています。

今の状態で、赤道儀を含めた天体望遠鏡の総重量は200キロを超えています。慎重に扱わないと怪我をする重量ですね。若い頃から大きな望遠鏡を使う機会が多かったので、むしろこのくらいの大きさの方が、扱いやすいと思っています。 |

| 蓮根と鶏のから揚げ |

| 12月5日(金) |

画像は蓮根です。あるルートから手に入れたそうです。スーパーでこれだけの量を買うと、かなりの価格となるのではないでしょうか。思った以上に安い値段で手に入れたようでした。 画像は蓮根です。あるルートから手に入れたそうです。スーパーでこれだけの量を買うと、かなりの価格となるのではないでしょうか。思った以上に安い値段で手に入れたようでした。

豊富な水と低湿地帯に恵まれた霞ケ浦周辺は、日本一の蓮根の産地です。早速、蓮根のきんぴらや、天婦羅などにして出してもらいました。シャキシャキしていてとてもおいしいものでした。しばらくは楽しめるでしょう。

食材の宝庫である茨城県ですが、今はさつまいものシーズンです。昨日、用事で出かけたついでに、いつもの焼き芋屋さん(というより工場です)の直売所で、2袋買ってきました。

一袋当たり8本程度入っているので、こちらは3時のおやつの時間などに食べますが、量は少しでよいので、半分にして食べると、長い間楽しめます。

一方で下の画像は、おなじみの鶏のから揚げです。最近になって、近くのホームセンターの隣にあるフードコートで、大変おいしいから揚げ屋さんを見つけました。

これまで、いろいろなところでから揚げを食べました。その中には、から揚げの聖地と言われる大分県中津市も含まれています。しかし、このから揚げが一番おいしいと思いました。 これまで、いろいろなところでから揚げを食べました。その中には、から揚げの聖地と言われる大分県中津市も含まれています。しかし、このから揚げが一番おいしいと思いました。

ポテトフライもとてもおいしいものです(とはいっても、岐阜県関市のテキサス・バーガーを販売しているお店のポテトフライにはかないません)。ホームセンターに買い物に行くときには、お昼にこのから揚げを食べるのを楽しみにしています。

ふだんは、塩分の量などに気を付けているので、このから揚げを食べるタイミングは、病院で血液検査をしたあとにしています。

長期で滞在している、茨城県ひたちなか市ですが、最近は、この地域でのおいしいお店を開拓中です。

今は、常陸秋そばの、新そばのシーズンですので、来週あたりに、そばを食べに行く予定にしています。県北の方まで、足を延ばす予定です。 |

| パソコン用屋外フード |

| 12月5日(金) |

画像はパソコン用のフードです。屋外でパソコンを使用する場合、特に太陽面撮影の際には、モニターの反射率が高いと撮影中の画面は、ほぼ見えなくなります。それを避けるために、これまでは、段ボールで自作したボックスの中にパソコンをセットし、画面を最大限に明るくして撮影していました。

パソコンの画面は、本来、反射率の高いものを購入したのですが、当初から太陽面の撮影に使用するつもりでいましたので、購入時に液晶保護フィルムも同時に購入して、反射を押さえてあります。

この状況で何も問題はなかったのですが、夜間での使用を想定すると、少し状況が異なります。夜間の星空の撮影では、そもそも太陽の光を遮光するボックスなど必要ないのですが、夜露の対策だけはしなくてはいけません。

段ボールのボックスでは、夜露に濡れると湿気を含んでべこべこになってしまいます。パソコンを野ざらしにして使用すると、夜露が侵入して、おそらくよいことは何ひとつつないでしょう。

左の画像は、ネット上で探したパソコン用のフードです。アメリカ製ですが、実際にどこの国で製造されたのかは、タグがないのでわかりません。

しかし、アメリカ製に間違いありません。ワンタッチでの折り畳みの時などに、それを感じます。デザイン的には、私共の好みではありません。昨日届いたので、今日から使っています。遮光も、これまでの段ボールよりもしっかりしており、両サイドからは、電源プラグや、USBプラグも差し込めるようになっているので便利です。おそらく、夏場の太陽の熱からもパソコンを保護してくれるでしょう。

防水になっているので、夜間の使用にも適しているようです。滞在先は、夜間には老人にはこたえる寒さとなるため、内臓を患っている私共は、大事を取って、撮影をしないようにしています。春先に向けて、準備を整えているところです。室内から、望遠鏡を制御しようと考えています。そうすれば、体力的にも消耗が少ないと思います。

画像の右の望遠鏡は、BORG125EDです。PENTAX MS-55i赤道儀のコントローラーを修理に出しているので、TOA150Bが使えません。しかし、太陽面には大きな黒点が出ているので、撮影しないというわけにもいかないでしょう。そこで、これまで使用していたBORGの登場です。相変わらず、シャープな像を結んでくれますが、TOA150Bにはさすがに及びません。仕方ないでしょう。2.5センチの口径差は、性能から見るとかなり大きいようです。

コントローラーは、修理を終えて今日届きました。修理に出してから、約1か月半かかりました。修理代は良心的な値段でしたので、助かりました。午後からPENTAX

MS-55i赤道儀に接続し、動作チェックを行い問題ないことを確認にしました。明日からは、本格的に撮影を再開します。 |

| 鉛筆画23作目(お茶を楽しむ女性 No.2) |

| 11月30日(日) |

2025_11_30_for_blog.jpg) |

鉛筆画の23作目が完成しました。前回と同じパターンで、もう1枚描いてみました。前回の鉛筆画は10月28日(火)のところにアップしてあります。前回よりは現実に存在しそうな女性ですが、完成度は、正直いまひとつでした。最後の方は、制作意欲がわかなくなってしまいました。

ここしばらくは、女性をテーマとして鉛筆画に取り組むつもりですが、モデルさんがいないので、どうしたものかと思っています。今回の作品の制作期間は、約1か月です。 |

| ピアノ練習その後 |

| 11月29日(土) |

ピアノ練習を開始したのは、2022年9月のことでした。早いもので3年が経過したのですが、少しも上達しません。いやになってしまいます。今年5月下旬から6月中旬にかけて、緊急入院しましたが、退院してからは、それまで練習してきた曲が2曲とも弾けなくなってしまいました。

その後、練習を重ねて、現在は弾けるようになっています。ただ、相変わらずミスが多いと思っています。特に今からの季節は、寒いので、手がかじかんでしまって、その日の練習で、うまく弾けるようになるまでには、多少の時間がかかります。

現在は、3曲目の練習に入っているのですが、これまでの2曲も忘れないように、毎日弾いています。最近では、それに合わせて、歌うようになりました。滞在先は、南側がさつまいも畑です。隣の家まではかなりの距離があります。また、北側の隣の家までも距離があるので、どれほど大きな声を出したとしても、迷惑がかかることはありません。

歳を重ねると、声帯が劣化するせいか、プラネタリウム解説の間があいてしまうと、久しぶりの投影のときには、声が出しにくくなり、張りもなくなるように感じます。それらを防ぐためにも、声を出すことが大切なようですので、曲に合わせて歌うのはよいのかも知れません。・・・・そのうち、歌も上手になり、弾き語りができるようになったりして・・・。

声を出して歌ってみると、今まで演奏していたスピードが、少し早いことがわかりましたので、これからの練習の中で調整していくつもりです。

今年度のプラネタリウムの仕事は、すでに完了しているので、12月から来年4月までの予定は、たいしたことありません。じっくりと、いつくかのことに取り組めるのですが、天体望遠鏡の赤道儀のコントローラーの修理が、いまだに終わっていないので、お手上げ状態です。その間、太陽面の撮影ができない状態なので、今のうちに、次の取り組みに向けて、いろいろと準備をしていることろです。

鉛筆画の最新作も、ほぼ完成しています。先日、入院しているときに、スケッチブックと鉛筆を持ち込み、完成させてしまいました。近日中にアップできると思います。病室に入ってくる、看護師や医師の皆さんは、その鉛筆画に興味津々でした。そのようなこともあるだろうと思っていたので、すでに印刷済みの、個展の案内状も持参していました。皆さんにその案内状を差し上げました。 |

| Hα太陽望遠鏡Sky-Wacher ヘリオスター100Hα(株式会社サイトロンジャパン) |

| 11月28日(金) |

この11月29日(土)に発売になる予定のHα太陽望遠鏡です。価格は981,750円(税込)だそうです。値段だけ聞くとびっくりしますが、円安の状況を配慮すれば、口径10センチあるので仕方がないでしょう。

ちなみに、私共が常用しているLUNTの口径10センチの、類似の望遠鏡は、現在の価格で1,452,000円です。私共の望遠鏡は、これにさらに、対物レンズの前にHαフィルターをもう1枚重ねています(ダブルスタックと言います)ので、それまで合わせると、約200万円近くになります。すごいことになっていますね。

下の11月9日(日)のところで記述した、「八ヶ岳星と自然のフェスタ」の会場に、表題の望遠鏡のデモ機が展示されていました。時間がなかったので、のぞかせてもらっただけでした。その時の印象では、よく見えるな・・・と思いました。私共と同じダブルスタックかと思ったくらいでしたが、シングルでした。これだけ見えれば上等でしょう。解像度も、私共の望遠鏡と遜色ないレベルでした。価格を考えると、お買い得かも知れません。

本当は、担当者にいろいろ話をお聞きしたかったのですが、そのまま会場を後にしてしまいました。例えば、個体差はあるのか、鏡筒の中央部にあるという、チューニング機構はどのようなものなのか。ブロッキングフィルターは、どのような構成になっているのか、ブロッキングフィルターの見え具合は、外気温に影響されないのかなどです。

ちなみに、私共のブロッキングフィルターは、冬場の気温が低いときには、そのまま使うと見え味が悪くなるので、1時間近くヒーターで暖めてから使用するようにしています。

心臓部である、エタロンのフィルターは、これまでアメリカでしか作れないと思っていました。表題の望遠鏡のメーカーは、中国江蘇省に本拠地があります。そこでエタロンフィルターが開発されているとすれば、驚くべき技術です。

最近では、魅力的な望遠鏡や赤道儀を販売しているので、私共も注目しています。のぞいたことはありませんが、反射望遠鏡の鏡も精度がよさそうです。しかも大口径にもかかわらず安価です。それは、赤道儀に関しても同じことが言えます。

国内の望遠鏡メーカーが、赤道儀を造らなくなってしまったのは、このようなメーカーの製品が、たくさん登場しているせいでしょう。ただ、その中でも、株式会社五藤光学研究所は、新型赤道儀を開発中なので、立派だと思います。売れるかどうかは価格次第でしょう。

いずれにしても注目されるHα太陽望遠鏡がでてきました。詳しくは、株式会社サイトロンジャパンのホームページをご覧ください。 |

| 入院(11月24日から26日) |

| 11月26日(水) |

再び入院となりました。11月24日(月)から、本日26日(水)までの3日間です。しかし今回は、体調が悪くなっての入院ではなく、検査入院です。今は滞在先に戻っています。前回救急車で運ばれ、緊急入院して3週間ほど過ごした病院に、今回も入院しました。

医療スタッフの皆さんの多くは、私共の顔を覚えてくださっていました。前回は最悪の状態での入院でしたので、その時に比べれば、今はまるで別人のようだとのことでした。院内の様子は、前回の入院時の経験があるため、よくわかっていましたので、その点では精神的に楽でした。

患っている内臓が、なぜ今のような状態になってしまったのか、それを探るために、大掛かりな検査が必要だったようです。入院したその日から、再び点滴が開始されました。翌日には、X線撮影装置とカテーテルを使用しての検査となりました。

検査室(手術室?)に入ると、スタッフが大勢いて驚きました。・・・何やら大変なことが始まりそうだな・・・と思いました。さらに驚いたのは、カテーテル検査装置の動きです。スピードが速く、音もなくきわめてなめらかに動きます。そしてその場でピタッと静止します。その動きはまさに芸術的といってもよいくらいです。未来のロボットを見ているようでした。

自身の体内の検査でしたが、機械の動きに目を奪われてしまうとともに、現在の医療技術の高さに驚愕しました。・・・今って、こうなってんの・・・というのが率直な感想です。

医師の診断では、患っている臓器には、このようになった直接的な原因が見当たらないとのことでした。話をうかがっていると、たぶんこうだろうという予測はできているようです。今後は、消去法で特定していきたいとのことでした。

あれだけの装置と、それにかかわるスタッフの数、今回も個室に入ったので、高額な代金を請求されるのだろうと覚悟していましたが、請求額を聞いてみると、思ったほどではなかったので、逆に驚いてしまいました。

病院の食事は、前回はほとんど食べることができませんでした。今回もまずいのを覚悟していたのですが、食べてみると・・・あれ、おいしいじゃない・・・と思いました。前回は、よほどひどい状態だったのでしょうね。

医療スタッフの皆さんの対応ぶりには、今回も頭が下がる思いがしました。それに比べると、私共の仕事は人様の役に立っているのだろうかと、今回も思いながら戻ってきました。

帰りは、いつものお寿司屋さんに立ち寄り、ランチのお寿司とアジフライです。恒例の、かりんと饅頭も買ってきました。ちなみにここのモンブランは、比較的値段も安くておいしいです。茨城県産の栗が使用されています。

|

| チャック付きポリ袋 |

| 11月21日(金) |

カメラレンズや天体望遠鏡の接眼鏡などの保管に使用するのが、このチャック付きポリ袋です。 カメラレンズや天体望遠鏡の接眼鏡などの保管に使用するのが、このチャック付きポリ袋です。

本来であれば、カメラレンズ等を保管するための、防湿箱を使用するのが理想的なのでしょう。しかし、場所を取ることと、価格が高いので、私共は表題の物を、これまで使用してきました。乾燥剤とともに袋に入れて保管します。

これまでは100円均一ショップで購入していましたが、最近になって、より質が高く、枚数の多い商品を見つけました。

ホームセンターの一角にお店を構えています。事務用品なども扱っており、大変に興味深いお店です。このポリ袋は、いろいろなサイズがあるので、それらの中からいくつか選んで、先日、大量に購入してきました。これでしばらくは安心です。

画像は、そこで購入したポリ袋ではありませんが、レンズをクリーニングするときに使用する、シルボン紙などもこのようにして保管しています。

その後ろに見える割りばしは、先をカッターナイフで削り、先端をとがらせています。レンズのすみをクリーニングするときに使用します。これにシルボン紙を巻き付けて、エタノールに浸して使用します。

このように書くと、レンズ拭きのベテランのように思われそうですが、いまだにレンズ拭きは上達しません。そうこうしているうちに、引退の時期をむかえてしまいそうです。

その上にあるのは、スケッチブックです。今取り組んでいる鉛筆画の下書きです。こちらも試行錯誤が続いています。何をやっても中途半端。

|

| 光学系のクリーニング |

| 11月20日(木) |

ここ数日間かけて、光学系のクリーニングを行っています。前回は8月の上旬でしたので約3か月ぶりです。対象は天体望遠鏡のレンズ、カメラレンズなどです。夏の間は湿度が高いので、油断するとカビが発生してしまいます。 ここ数日間かけて、光学系のクリーニングを行っています。前回は8月の上旬でしたので約3か月ぶりです。対象は天体望遠鏡のレンズ、カメラレンズなどです。夏の間は湿度が高いので、油断するとカビが発生してしまいます。

大切なレンズが多いので、カビが発生すると大変です。幸い、いずれのレンズも大丈夫でした。しかし、ごくわずかですが、カメラレンズの鏡胴の中にあるレンズに、曇りが見られるものがありました。直射日光に当たらないようにして、丸1日陰干ししました。大部分が完了しましたが、まだ、双眼鏡類が残っています。

PENTAX MS-55i赤道儀のコントローラーが、修理からまだ戻ってこないので、太陽面の撮影ができない状態が続いています。撮影が再開されると、多くの時間をそれに費やすことになるので、今のうちにできることはやっておきたいと思っています。

夜、トイレに行ったあとに、玄関のドアを開けて外に出てみると、オリオン座など冬の星たちが大変きれいです。

冬の天体を撮影したいという気持ちもあるのですが、この歳になると寒さには勝てません。春先になって、体調がよくなり、さらに気温が低くないときには、撮影したいと思っています。ただ、毎年そう思いながら、撮影をしていないので、どうなることやら・・・。

このブログでは、政治のことにはあまりコメントをしないようにしてきましたが、最近になって、あまりに腹立たしいことがあったので、ちょっとだけコメントさせてください。

日中関係が悪化しているのは、最近のニュースの通りです。日中外交協議の場で撮影された、中国外務省の局長がポケットに手を突っ込んだまま、日本側の局長に話しかけている場面が撮影されました。

・・・あなたは、いったい何様なの・・・と思った次第です。著しく品格を損ねる行為といってよいでしょう。そのほかにも、今回の件では、言いたいことがいっぱいあるのですが、ここまでにしておきます。本当に腹立たしい・・・。

|

| 車の修理代金 |

| 11月15日(土) |

車が雹(ヒョウ)の被害にあったのは、9月18日(木)の午後2時頃でした。カーポートの下に置いてあったので、車のルーフは被害を免れました。しかし、ボンネット部分は、カーポートの屋根からはみ出していたので、被害にあってしまいました。雹はピンポン玉サイズでした。ボンネット部分で約15か所、フロントの左サイドの部分で1か所がくぼんでいました。

毛布を持ち出せばよかったのですが、猛烈な雨と風であったため、躊躇してしまいました。その日は気が付きませんでしたが、翌日になって、ボディーカバーをめくってみると、ボンネット部分があちこちでへこんでいるのがわかりました。

近くの修理工場に車を預けたのは、10月1日(水)のことでした。その間に、いろいろと車を使用する用事が入っていたためです。ボンネットは新品に交換、サイドの部分は板金で補修してもらいました。車を引き取りに行ったのは、10月27日(月)のことでした。ずいぶんと時間がかかったものだと思っていました。修理はゆっくりでもよい。と伝えたこちらの責任でもありましたが、ここまで遅くなるとは思っていませんでした。

今月に入り、13日(木)に、保険の担当スタッフの方から連絡が入りました。修理にかかった代金の連絡でした。想像していたよりも高くて驚きました。約50万円です。ボンネットと板金の修理でそんなにするのか・・・と驚いた次第です。スタッフの方に、これは妥当な金額ですか?と尋ねると、「弊社の、その地域のスタッフが現場で確認をして、妥当な価格であると判断しています。」との回答でしたので、それ以上はツッコミませんでした。

スタッフによれば、塗装代が高騰しているためだ・・・とのことでした。何もかもが、値段が上昇していることを痛感しています。年金暮らしの高齢者には、じわりじわりと負担がかかってくる感じです。今回は保険で対応して正解でした。しかし来年は、保険の代金が値上がりします。等級が1等級下がるためです。

自らの過失であれば、3等級下がるのですが、自然災害であるため1等級だそうです。また高齢者の保険は、割高になるということなので、来年は覚悟しておかなければなりません。

すでに走行距離が18万キロを越えている車です。そんなポンコツなら修理しなくてもよいのではないか。という選択肢もあったのかも知れませんが、まだまだ乗り続けるつもりです。できる限り、きれいな状態で乗りたいと思っています。

それにしても、今年は予期しないような出来事が立て続けに起こっていますので、油断はできません。1日が何事もなく終わるとホッとします。 |

| 車の定期点検と科学技術顧問会議 |

| 11月12日(水) |

時間が前後しますが、11月6日(木)に、久里浜にあるディーラー系のお店に車を持っていきました。定期点検のためです。

走行距離がすでに18万キロを超えています。私共は高速道路を使用することがほとんどなので、これだけの走行距離になると、何が起こるかわかりません。他のドライバーに迷惑をかけないためにも、定期点検は大事です。

ついでにオイル交換やエレメント交換、ワイパーのゴムの交換作業などを行っていただきました。滞在先の整備工場でもよいのですが、久里浜の窓口になる営業の方とは、すでにかなりの年数のお付き合いです。信頼度の関係で、彼がいるお店まで車を走らせた次第です。

点検は1時間30分ほどで終わりました。点検結果について報告を受けましたが、特に問題はないとのことでしたので、安心しました。驚いたのはブレーキパッドの摩耗です。ほとんど摩耗していないとのことでした。これだけの距離を走ってまだ一度も交換していません。

理由を聞いたところ、この車は、ブレーキをかけるときに回生ブレーキが介入して、電気モーターを駆動するための駆動用電池へ、電気エネルギーを回収するとともに減速力を得るため。とのことでした。

タイヤの摩耗度も問題なく、エアコンのフィルター、空気清浄機のフィルターなども問題がないとのことでしたので、このまま継続して乗ることになりました。

点検を終えると、そのまま帰路につきました。ディーラーに行く前に時間があったので、横浜元町に立ち寄り、パンの名店でカレーパンやピロシキを購入し、中華街に立ち寄りシュウマイを買いました。帰ってから、何日かかけて食べていますが、どれもとてもおいしいものです。

お昼は、久里浜の町中華としました。ぶらっと立ち寄ったお店でランチです。牛バラ肉飯と半ラーメンのセットでした。店内ではスタッフの中国語が飛び交っていましたので、本場の味を期待していたのですが、極めて普通のレベルでした。ちょっと残念でした。 お昼は、久里浜の町中華としました。ぶらっと立ち寄ったお店でランチです。牛バラ肉飯と半ラーメンのセットでした。店内ではスタッフの中国語が飛び交っていましたので、本場の味を期待していたのですが、極めて普通のレベルでした。ちょっと残念でした。

普段食べているご飯は、シンプルですが、素材の良いものを使っているためか、最近は外食でおいしいと感じることが少なくなってしまいました。目的地で、おいしいお店を探すことが、最近ではひとつの楽しみとなっています。

昨日の11日(火)は、私共が科学技術顧問を務める横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校で「科学技術顧問会議」でした。

コロナ禍のときには開催されませんでしたので、どのくらいの期間、出席の間が空いてしまったのだろうと調べてみたら、前回は2018年11月15日(木)でした。実に7年ぶりです。ずいぶんと時間が経過してしまったものだと驚きました。

開校当時から顧問を務められている先生方もいらっしゃったので、大変懐かしく思いました。今の高校1年生が17期生になるそうです。現在は中高一貫校になっています。横浜ではこのほか、南高等学校・南高等学校附属中学校との2校が中高一貫校です。

会議の内容については触れませんが、大学の研究者や企業の研究者のコメントから、皆さんAIに関する関心が高いことがよくわかりました。学校教育の中にどのように取り入れていくか、試行錯誤の時期が続くのでしょうね。

|

| 八ヶ岳星と自然のフェスタ(長野県南佐久郡小海町 11月7日から8日) |

| 11月9日(日) |

小海星フェス実行委員会の主催で「八ヶ岳自然と星のフェスタ2025」が11月7日(金)から8日(土)の2日間、長野県南佐久郡小海町のガトーキングダム小海(旧小海リエックスホテル)を会場として開催されました。 小海星フェス実行委員会の主催で「八ヶ岳自然と星のフェスタ2025」が11月7日(金)から8日(土)の2日間、長野県南佐久郡小海町のガトーキングダム小海(旧小海リエックスホテル)を会場として開催されました。

今年で8回目になるそうです。7日(金)が前夜祭、8日(土)が本開催となりました。

これまで2回ほど、会場に設営されたアストロカーを使用して、Hα線で太陽面を見るための望遠鏡を使っての太陽観望のお手伝いをしましたが、今回は体調の関係で、ボランティアとしての参加を見合わせました。

道中は紅葉の真っ盛りでした。特に妙義山周辺から会場付近までの紅葉は見応えがありました。

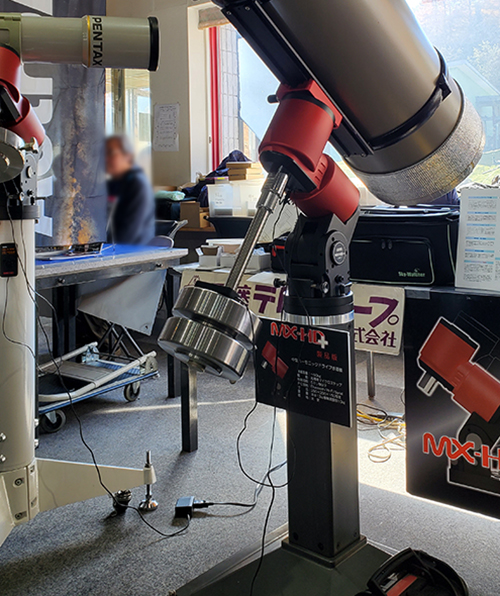

メイン会場内で最も注目したのが株式会社五藤光学研究所のMX-HD+赤道儀の展示デモです。

この赤道儀はほぼ完成形であり、今後発売が予定されているようです。50キロまで搭載可能で、自動導入は音もなく極めてスムーズに動きます。

価格設定がまだ決まっていないようですが、大変魅力的です。五藤光学製の古いピラーの上に搭載されていました。おそらくホームページから発売の告知がされると思いますが、楽しみです。

会場には、プラネタリウムの業界関係者や太陽面撮影の仲間なども来ていました。

ホテルで昼食を食べ、仲間に挨拶をして戻ってきました。途中の道の駅で、下仁田ネギや、こんにゃくなどを買ってきました。

画像は、五藤光学のMX-HD+赤道儀です。 |

| HDDのバックアップ |

| 11月5日(水) |

これまで2台あった外付けのハードディスク(以下HDD)ですが、そのうちの1台の動作が不安定なため、新たにもう1台購入しました。 これまで2台あった外付けのハードディスク(以下HDD)ですが、そのうちの1台の動作が不安定なため、新たにもう1台購入しました。

また予期せぬ出費です。近くの家電量販店では入手できないので、ネットで注文しましたが、今日届きました。

データが入っているHDDから、なるべ早い時期に、新しいHDDにバックアップを取りたいと思っています。今日からその作業を開始しますが、壊さないように、大量のコピーは控えて、数日かけて行いたいと思っています。いつ壊れるかわからないので、ある意味、きりがありません。

望遠鏡のコントローラーが、まだ修理から戻ってこないので、太陽面の撮影はお手上げ状態です。何もできません。

しばらくはこのような状態が続きますが、その間、カバーをかけたままの望遠鏡を時々チェックしないと、錆が浮いていたりします。何しろ海からの距離が近いので、油断すると塩害の影響を受けます。今日も午前中に、望遠鏡と赤道儀を乾拭きしました。

ふだんから注意をしているのですが、最近注意力が足りなくなってきたように思います。その点に神経を注いでいるにもかかわらずです。

例えば、先日のプラネタリウムの投影時には、ポインターをアルミケースの中から出すのを忘れていました。解説時をする場面になって初めて気が付きました。

あれ・・・ポインターがない。BGMをかけながら徐々にドーム内を暗くしていく場面だったので、少し長めにBGMをかけながら、ケースの中から取り出しました。

投影機などの撤収作業を終えて、車で走り出したときのことです。高速道路の手前まで来て、ETCカードを挿入していないことに気が付きました。慌てて路肩に車を止めて、バックから取り出し、挿入してから道路に戻りました。情けないですね。歳をとったせいにしたくないので、どうしたらこれらのうっかりミスを防げるのか、試行錯誤したいと思っています。

画像は新しく購入したHDDと、データが入っているHDDです。2台とも同じ機種にしました。このサイズで2TBの容量です。驚きです。 |

| 仮設プラネタリウム(関市まなびセンター 岐阜県関市 11月1日から2日) |

| 11月3日(月・祝) |

|

|

岐阜県関市の、まなびセンターにおいて、直径12メートルドームにメガスターゼロ投影機を仮設して、投影を行いました。11月1日(土)から2日(日)の2日間です。約1か月ぶりの投影となりました。

施設の都合などで、今年度の最後の投影となりました。後半のテーマ解説を「秋の星座物語」と題しての投影です。テーマ解説で、今頃みられる秋の星座を中心とした星物語です。星座の起源や、その神話・伝説などを紹介しました。

このような星座物語を中心とした投影を、時々行ってきました。天文学的な話がほとんど入ってこないので、どうなのだろう・・・と思いながら、いつも投影を行っています。ただし、幼児や幼稚園児、そして小学校低学年の児童が多いので、星物語の場面を熱心に見ている様子がよくわかりました。毎回そうです。

昔は、小学校高学年の児童が入場者の多くを占めていましたが、その後、低年齢化が進み、今のような状況になりました。それを配慮すれば、このような内容でもよいのかな・・・というのが投影を終わってみての、いつもの感想です。投影をするたびに、疑問を抱えているということです。

市民天体観望会が1日(土)の夜に行われました。参加者は、いつもよりはやや少なめでした。月齢11の月と土星が観望対象でした。レモン彗星が日没後の空に見えていたので、早めに来られた参加者の皆さんには、施設のスタッフの配慮で、天体観測ドームの望遠鏡でご覧いただくことができました。

その時間のみ、空はよく晴れていましたが、プラネタリウムの投影が終わる頃には、空一面の曇り空となったため、投影のみで、お引き取りいただきました。機材の撤収準備をして外に出ると、再び晴れ間が広がっていました。皮肉なものですね。上の画像は、観望会の投影前に、施設の外から撮影したものです。反対側の空には、虹が出ていました。

今年度は、合計6回12日間の投影でした。ハードウエアのトラブルもいろいろあったのですが、中でも最大のトラブルは、私共が病気をして投影ができなかった回が1度あったことです。ピンチヒッターとして、施設の先生に解説に入っていただきましたが、相当なプレッシャーがかかったと思います。大変申し訳なく思っています。

元気になったというほどの回復ではありませんが、少なくとも関市まで往復して、投影を行って戻ってくるくらいの体力に戻ってきました。何とかほかの回をこなせてよかったと思っています。一時は、これで引退を余儀なくされるのかな・・・とも思っていました。このような状況の中、次年度どうするかは施設次第です。いつお声がかかっても大丈夫なように、準備だけはしておこうと思っています。

メジャーリーグの第7戦は、残念ながら見ることができませんでした。あとでネット上で調べてみたら、職人技のような、すばらしいプレーがたくさんあったようですね。負けた相手チームもあっぱれでした。日本人選手3名がそれぞれの立場で活躍されたのは、誇らしいと思います。 |

| 岐阜県関市へ |

| 10月31日(金) |

日付が変わってからすぐに30日(木)深夜に出発しました。道中の東名高速道路において、東京ICから大井松田ICまで昼夜連続で車線規制などが行われており、大渋滞が予測されたからです。 日付が変わってからすぐに30日(木)深夜に出発しました。道中の東名高速道路において、東京ICから大井松田ICまで昼夜連続で車線規制などが行われており、大渋滞が予測されたからです。

早めに出て正解でした。工事区間では、追い越し車線規制ばかりでなく、2車線規制のところもありました。その区間では1車線しか使うことができません。朝になると、交通量が多くなるため、大渋滞になるのではないでしょうか。

出発時には、海老名サービスエリアで仮眠するつもりでしたが、この渋滞を避けるために大井松田ICを過ぎた最初のサービスエリアである、足柄サービスエリアまで走りました。ここまでくれば渋滞はありません。出発が早かったので、運転席でシートを倒してすぐに眠りにつきました。

朝食は、守谷サービスエリアで買っておいたサンドイッチとイチゴヨーグルトです。それを食べてから、サービスエリア内のお店に立ち寄り、シュウマイ弁当を買って、再び走り始めました。渋滞はありませんでした。

岡崎サービスエリアまで来てから昼食です。前から気になっていた、コンビニのスムージーを購入しました。どんなものか一度試してみたかったからです。専用のマシンでバーコードを読ませ、スムージーをセットして、スタートボタンを押せばおしまいです。あとはマシンがやってくれます。たいしたものですね。

シュウマイ弁当は、冷めてもおいしいものです。最近では、サービスエリアやパーキングエリアのフードコートで食べることはなくなりました。値段が高く(シュウマイ弁当もそこそこのお値段です。以前は1000円以内でしたが、今は1000円オーバーです。すべての物の値段が上がりましたね。年金暮らしの年寄りには大変です)、おいしいと思うような魅力的なメニューが見当たらないためです。

スムージーはおいしいのですが、シュウマイ弁当と組み合わせると、結構な値段になるので、今回だけでいいかな・・・と思いながら味わっていました。画像は、車のシフトノブのところに置いたお弁当とスムージーです。 |

| 外付けハードディスクの不具合 |

| 10月29日(水) |

前日の夕方からハードディスクに入っているデータのバックアップ作業を行いました。私共が常用しているノートパソコンは、当時としては高性能なマシンでした。画像処理などをたくさん行うことと、太陽面の撮影のためにハイパフォーマンスのマシンが必要でした。 前日の夕方からハードディスクに入っているデータのバックアップ作業を行いました。私共が常用しているノートパソコンは、当時としては高性能なマシンでした。画像処理などをたくさん行うことと、太陽面の撮影のためにハイパフォーマンスのマシンが必要でした。

撮影した画像や、風景写真、天体写真などのデータは、外付けのハードディスク(以下HDD)に保管しています。

ノートパソコンの記憶装置はSSD(ソリッド・ステート・ドライブの略です。USBと同じように、内蔵しているメモリーチップにおいてデータの読み書きをします)が使用されていますが、太陽面を撮影した画像などを保存してしまうと、メモリーが圧迫され、パフォーマンスが落ちてきそうなので、内臓のSSDには、保存することがありません。

HDDは2台あるので、いずれは、あとから購入したHDDにバックアップを取らなくてはいけないなと考えていました。その作業を行ったものです。

ところが、ここでとんでもないトラブルが発生しました。大量のデータをコピーするのは時間がかかりますので、夜通し行わせることにして、そのまま寝てしまいました。

深夜に目が覚めて、コピーの様子を確認すると、エラーメッセージが出力されていました。原因を調べてみると、コピー元の送り手側のHDDにトラブルが発生していました。HDDそのものが認識されません。USBの機器ではよくあるトラブルですが、大容量のHDDを使用しているので、しゃれにもなりません。血の気が引く思いでした。

HDDには、これまでに撮影した風景写真、天体写真、太陽面の画像など、どれも時間と労力をかけて撮影した大切なデータだらけです。あきらめるわけにはいかないので、何度かコピーを試みました。そのうちの何回かは、HDDが認識されることもあり、最悪の状態になる前に、何とか全部のデータを、新しいHDDにコピーすることができました。

USBのプラグを使用する機器には、このようなトラブルがつきものですが、HDDなどの記憶装置の容量が大きくなればなるほど、ハイリスクになります。それらを今後どのように保管していくかを考えると、大きな問題ですね。新しいHDDをもう1台買わなくてはいけない状況になってしまいました。

画像は、上がトラブルを起こしたHDD、下が新しいHDDです。下のHDDは、このサイズで2TBの容量です。 |

| 参拝 |

| 10月29日(水) |

思うところがあって、日課である朝の散歩の時間に、歩いて10分ほどのところにある、酒列磯前神社に参拝してきました。人影もまばらな時間で、鳥居をくぐると、そこには厳かな空間が広がっていました。参拝を済ませると、胸の中のつかえが少し取れたような気がしました。ある意味、苦しいときの神頼みといってもいいかも知れません。みっともないですね。 思うところがあって、日課である朝の散歩の時間に、歩いて10分ほどのところにある、酒列磯前神社に参拝してきました。人影もまばらな時間で、鳥居をくぐると、そこには厳かな空間が広がっていました。参拝を済ませると、胸の中のつかえが少し取れたような気がしました。ある意味、苦しいときの神頼みといってもいいかも知れません。みっともないですね。

昔は地元の人々しか参拝していませんでしたが、いつの間にか金運パワースポットとして人気を集めるようになりました。今では各地から参拝客があります。

ロト6的中、ジャンボ宝くじの当選などが出ているそうです。車で少し走ったところに、大きなホームセンターがあり、そこでは大きな宝くじ売り場があります。

この施設からの依頼で、宝くじ高額当選祈願祭が行われたこともあるようです。ジャンボ宝くじの発売時には大変な行列ができます。

氏神様でもある酒列磯前神社(さかつらいそさきじんじゃ)の歴史は古く、平安時代の西暦856年の御創建だそうです。私共が幼稚園児の頃に、幼稚園の移設工事が行われました。約200メートルほど南に建物を移設する工事でした。建物の下に何本もの丸太がおかれ、それで建物ごと移動していたようです。

その間、私たち幼稚園児は、この神社の境内にある建物の中に通園するようになりました。まわりは規模の大きな雑木林です。

今頃の時期になると椎の実が落ちていましたが、その椎の実を探しに、園全体で雑木林の中に入ったことが何度かありました。戻ってくると、・・・先生、だれだれちゃんがいない・・・ということになり、先生が大慌てで再び雑木林の中に入っていく様子を、今でも覚えています。

今では、国営ひたち海浜公園として知られる場所は、もともとは、水戸射爆場と呼ばれていた場所です。立ち入り禁止区域でした。米軍基地から飛び立った戦闘機や爆撃機が対空射撃や爆弾投下訓練を実施していた場所です。こどもの頃は、この戦闘機の轟音を聞きながら育ちました。

雑木林の中には戦時中の防空壕が残っており、私たちの恰好の遊び場でした。米軍の兵士が時々この雑木林で野営を行うことがあり、私共の暮らす家まで水をもらいに来ていました。夕方恐る恐る野営の様子をのぞきに行くと、兵士たちがチョコレートをくれました。もらうと、急いで家まで戻ります。

こどもの頃の思い出がたくさん詰まった神社ですが、最近は参拝する機会が減ってしましました。近くにこのような立派な神社があるので、参拝の頻度を増やそうかと考えています。 |

|

| 鉛筆画22作目(お茶を楽しむ女性) |

| 10月28日(火) |

鉛筆画の22作目が、10月26日(日)に完成しました。鉛筆画の前作が完成したのが、7月29日(火)です。テーマは興福寺 乾漆八部衆立像(阿修羅)でした。以来、3か月ぶりに完成した鉛筆画です。そのあいだに、30号キャンバスにアクリル絵の具で描いた、執金剛神立像 東大寺 秘仏)を完成させています。

今回の作品は、ご覧の通り女性がテーマです。仏像の絵はしばらくお休みです。完全に終わりにしたわけではなく、一段落したので、また描きたくなれば、再度取り組む予定です。まだ描いていない魅力的な仏像があるためです。

これまでとは異なり、人物画はハードルが高いだろうと考えていました。しかし、仏像を何点も描いているうちに、自然と人物を描画するためのノウハウが培われていたようです。仏像と同じような感覚で描くことができました。しかし、顔のやわらかで優しそうな表情、着物のしわ、お茶の道具など、わからないところも多くいろいろ調べながら、このような形で完成させました。完成してから数日が経過しているので、この絵を見ても何とも思いません。今回の反省点を次回の作品に反映させるつもりです。

顔の描写と指先の表現には、最も注意を払いながら描きました。顔は鉛筆を使わず、さっぴつを使用しています。さっぴつは、鉛筆で描いた部分を擦り付けることで、微妙なグラデーションを表現るための道具です。これなしでは、鉛筆画においてグラデーションが表現できません。もともと白い紙やフェルトなどを、細長く巻き付け鉛筆状にして作られた道具です。

グラデーションを表現すると、さっぴつの尖った部分に鉛筆の芯の粒子が付着しますが、それを利用して、顔の微妙なグラデーションを表現しました。新たに取得したテクニックです。あとは、ねりりけしで調整しました。

鉛筆画よりは、アクリル絵の具でキャンバスに描く方が、ハードルが高いようです。鉛筆画は、描いていても多少気が楽です。完成した作品を写真に撮影すると、白黒の少しメリハリがつきすぎる感じがしています。もちろん、レベル調整やトーンカーブ調整などで、原画に近づくように処理はしていますが、限界があります。

この鉛筆画も個展の際に飾るつもりです。これからあと1枚、同じようなパターンの鉛筆画を描くつもりでいます。しばらくはこのような人物をテーマとした鉛筆画に取り組むことになるでしょう。私共にとっては、人物画が最もハードルが高いもので、今まで避けてきたテーマですが、レベルアップのために取り組むことにしています。

車の修理が終わり、戻ってきました。9月18日(土)に私共の滞在先を、ピンポイントで襲ったピンポン玉サイズの雹(ヒョウ)による、へこみ傷です。ボンネットは新品に交換、そしてフロントの助手席側のサイドは、板金で処理していただきました。保険で対応しましたので、お金の持ち出しはありませんでしたが、その代わり、保険の次の更新時に1等級下がるために、今よりも4万円近く加算されるそうです。

等級は3等級下がると考えていました。しかし、自らの過失ではなく自然災害なので、下がるのは1等級だけだそうです。保険担当のスタッフから説明がありました。それでも保険を使用したほうが、安くあがるでしょう。とのことでした。

ついでに足回りの劣化した部分を交換してくれるようにお願いしてありました。工場のメカニックが車を走らせ、確認しましたが、それによれば、車はとてもしなやかな動きで、交換する部分は特にないとのことでしたので、修理は行わずに、このまま乗り続けることにしました。すでに18万キロ近く走っているのですが、驚異的な頑丈さですね。

私共の車には、オプションとしてナイトビジョンが搭載されています。これは、夜間に雨が降っている場合などで、道路の端を歩いている歩行者を感知するための装置です。運転席のメーター内に、赤外線カメラの画像が表示され、歩行者を感知すると、そこに四角いフレームが表示され、歩行者を追尾します。対向車があるときなどは、そのライトにより、道路の端を歩いている歩行者を見逃すことがあるので、大変助かる装置です。メカニックによれば、初めて使ったといって感激されていました。これで、日常生活の不便さから少し解消されました。 |

2025_10_26_for_blog.jpg) |

| 通院 |

| 10月25日(土) |

昨日は通院の日でした。約1か月ぶりです。検査と医師の診察による結果は、先月とほぼ変わりありませんでしたが、わずかですが、数値が改善されていました。ただし、今後も継続して薬による治療が必要です。血圧はどちらかといえば低めです。病気になる前は、血圧が高かったので不思議です。患っている臓器のせいなのかも知れません。薬の中には、血圧を上げるためのものも入っているようです。

数値データがやや改善されているのは、これらの薬の効果によるものでしょう。1日でもやめてしまうと、大変なことになりそうです。おそらく、これから人生を終わるまで、薬の力を借りることになるのではないでしょうか。

約1か月後の今頃、再び入院をすることになりました。昨日はその入院時の説明が、事務の担当者と看護師の方からありました。書類に記入するものがたくさんあるので、入院までには書き込んでおかなくてはなりません。11月は何かと予定があるので、それらが一段落してから、これらの書類を読み込んで記入することにしています。

午後からの診察だったため、病院は患者さんが比較的少ない状態でした。待ち時間もそれほどありませんでした。恒例となった、かりんと饅頭は、買ってきました。帰りに、来客があった時にいつもお連れするお寿司屋さんで、早めの夕食をと思っていましたが、あまりにも早い時間でしたので、滞在先から少し走ったところにある、ネパールのカレー屋さんのお店から、テイクアウトすることにしました。

病院を出るときに、あとで取りに行くからと電話をしておいたのですが、たどたどしい日本語でした。3回ほど、オーダーを繰り返し、最後に確認のために、もう一回。きりがないので、そこで電話を切りました。指定した時間にお店に行くと、こちらで待っていてください・・・。と言われましたが、日本人の接客とは異なり、その態度に少しムッとしました。依頼者の名前すら確認してくれませんでした。・・・ちゃんとわかっているのか・・・と疑心暗鬼でしたが、指定された時刻になると、きちんと注文したものが出てきました。

滞在先に戻り、夕食にカレーを食べましたが、大変おいしいものでしたので、全部食べてしまいました。検査があるため、昼ご飯を少なめにしたので、おなかがすいていました。病院は、いまだに慣れません。帰ってくると、どっと疲れが出てしまいました。鉛筆画に少し取り組んでから床につきました。

修理に出したコントローラーですが、症状が再現されませんでした。正常だということです。よくあるケースですね。ダメージを受けた部分のみ交換してもらい、修理が終わり次第、戻してもらうことにしています。私共の望遠鏡に取り付けてどうなるかで、今後の対応を判断しなくてはいけなくなりました。

|

| 宅急便のアプリ |

| 10月23日(木) |

コントローラーを修理に出すため、昨日、小さな段ボール箱に梱包して宅急便で送りました。通販などでお取り寄せをする際、多くの場合は段ボールに入って届きます。段ボールは、宅急便で物を送る場合に必要なので、ある程度の数を納戸にストックしてあります。それに使用する緩衝材もです。

コントローラーを梱包するのに最適な段ボール箱をセレクトし、緩衝材を入れて梱包しました。車で少し走ったところに、配送センターがあるので、そこに持ち込みます。最近では送り状を手書きすることはほとんどありません。宅急便専用のスマートフォンのアプリがあり、それを使用すれば、送り状を電子的に作成できます。手書きよりも便利です。

このアプリでは、送り先や発送者の必要な情報などを入れると、QRコードを生成してくれます。配送センターに到着すると、入ってすぐのところに、そのデータを読み込むスキャナーがあり、それにQRコードを読ませると、近くにあるプリンターから送り状が出力されます。それをスタッフに渡せばおしまいです。代金も電子マネー(昨日は現金でした)で支払うことができます。すなわち、すべてがスマートフォンひとつで完結してしまうというわけです。

大変便利にりました。しかしながら、便利になればなるほどリスクは高くなります。この場合のリスクとは、スマートフォンの紛失であり、またアプリが正常に作動しなかったりした場合のことです。念のために、送付先のデータをメモして持参しています。だったらその場で手書きしてもあまり変わらないじゃないか・・・と言われそうですね。ただ、文字がきれいなのは、荷物を取り扱うスタッフにとっては助かると思います。

QRコードは、バーコードよりも情報量が多く、今では世界的に普及しています。QR決済は、国内でもPayPayなどで利用されていますが、国によっては主要な電子決済として地位を占めているところもあるようです。

QRコードの容量は数字のみの場合で7089文字、漢字・カナ文字の場合は1817文字までです。一方のバーコード(1次元)は100種類を超えるものが世界中で使用されていますが、代表的なものでは、数字で8桁から13桁までです。種類によってはアルファベットや記号など、容量を気にせず、自由に使えるものもあるようです。

QRコード(QRはQuic Response クイック・レスポンスの略)は日本で発明されました。愛知県の自動車部品メーカーであるデンソーによるものです(デンソーの本社にある体育館において、移動式プラネタリウムの出張投影を行ったことがあります)。容量の大きさと、発明した同社が特許をオープンにしたことで、前述のとおり、世界中で普及することにつながりました。日本が誇るテクノロジーのひとつですね。

コントローラーを送ってしまったので、天体望遠鏡が今日から使用できません。修理が終わるまでは、太陽面の観測はしばらくお休みします。・・・このようなタイミングに限って、大黒点が発生したりして・・・。 |

| 地魚のから揚げ |

| 10月22日(水) |

昨日の夕食に出てきた、地魚のから揚げです。地元では「いそよ」と呼ばれる魚ですが、おそらく「そい」の一種かと思われます。私共は魚の専門家ではありませんので、本来の名称はよくわかりません。

こどもの頃、磯に近い海中で魚突きをすると、この魚を多く見かけました。海藻の中にいることがほとんどです。磯釣りをすると一番多くかかってきた魚です。煮魚にすると少し癖のある味で、海藻のにおいがします。から揚げの場合はそれがなくなり、皮までパリパリになり、おいしいものですが、味はたんぱくです。

これほどの大きさを、こどもの頃に見かけたのは稀です。食べるときには、鋭い骨が多く、のどに引っ掛けないように注意が必要です。この歳になって地魚をたくさん食べられるのは、ありがたいことだと思っています。

さて、天体望遠鏡のコントローラーですが、本日修理に出しました。この装置がないと、望遠鏡の電源すら入れることができません。レモン彗星やスワン彗星を撮影するつもりで準備していましたが、コントローラーがないと、天体の追尾すらできないので、修理から戻ってくるまでは、太陽面の撮影もお休みします。おそらく1か月くらいかかるのではないでしょうか。

車も10月の始めに修理に出したのですが、いまだに戻ってくる気配がありません。来週早々には、車を戻してくれるように修理工場には依頼しました。ゆっくりやってもらってよいとは言ったものの、ここまで日数がかかるとは思ってもいませんでした。今後、修理をどうするかは、車の引き取るときの相手の対応次第です。クレームをつけても仕方がないので、無言で引き取るつもりです。お店などにとっては一番恐ろしい客かも知れませんね。

レストランなどに入って、まずかったり、料理が運ばれてくるまでに異常に時間がかかったり、スタッフの対応が悪かったりするケースでは、何も言わずに出てきますが、そのようなお店には二度と行きません。逆においしいお店の場合は、会計のときに必ず「おいしかったです・・・」と必ずひと声かけるようにしています。調理をするスタッフの立場を考えれば、客の「おいしい・・・」のひとことが何よりも、モチベーションの維持につながるからです。

最近の外食では、一人当たり、1,000円以内では済まなくなりましたので、外食する機会は減っています。何より、横浜に比べれば、滞在先は選択肢が少ないのです。しかし、食材の新鮮さは、横浜を上回るかも知れません。

節約しているつもりでも、こうして予期していないアクシデントがあり、修理代とか病院代などで何かと出費がかさんでいます。年金暮らしの年寄りには本当に大変です。昨日は何もする気がおきませんでした。このようなときには、寝るのが一番です。 |

|

| A4サイズ・ポストカード(スペース・イラスト5枚組) |

| 10月21日(火) |

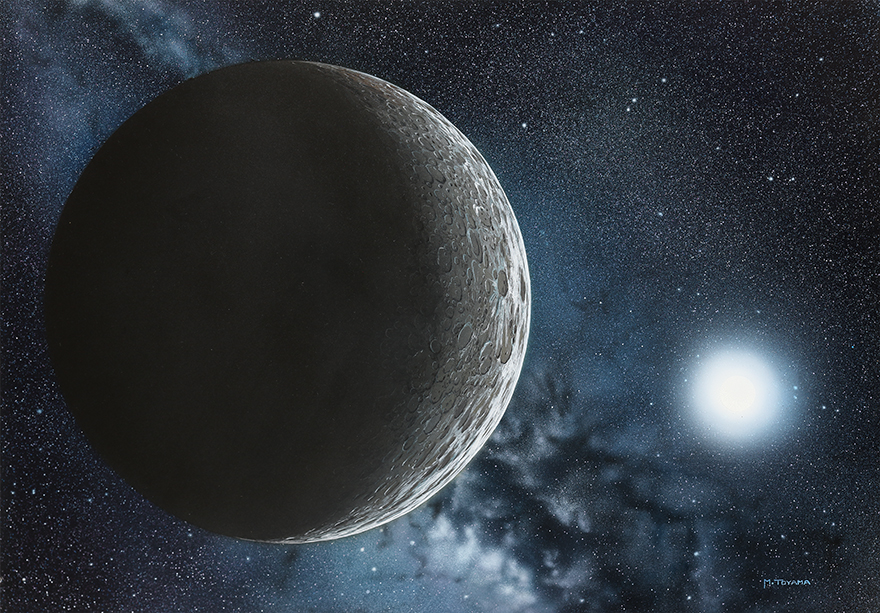

下の画像は、来るべき個展開催の際に販売を予定している、A4サイズのポストカードです。展示予定のエアブラシによるスペース・イラストの中から5点を選んで撮影し、ネット印刷に出しました。5枚組、限定10セットで販売予定です。

ネット印刷で発注しましたが、送付されてきたものが下の画像です。発色・解像度・光沢(半光沢です)・紙の厚さなど、全てのクオリティーが高く、満足のいく仕上がりでした。自分が描いたイラストとは思えないほどの美しさです。

撮影した際にも、フルサイズデジタルカメラに、高性能のズームレンズを使用し、それをPhotoshop CS6EXTに取り込み、ゆがみ補正、レベル調整などの画像処理をかけ、PDFファイルでネット印刷に発注しました。

額に入れて飾ってもらうか、あるいは本来の用途であるポストカードとして使用してもらいたいと思っています。ちなみに裏面は無地ですので、切手を貼って好きな場所に宛先などを記入してもらうようになります。開催中は、この5点を額装しサンプルとして使用するつもりです。

このほかに、はがきサイズのスペース・イラスト、風景画、新薬師寺十二神将の鉛筆画、天体写真などのポストカード、長径3号の風景写真のポストカード(これまで撮影したパノラマ写真からの切り出し)などを展示販売の予定です。

このクオリティーなら自信をもって展示できると考えていますが、売れるかどうかは微妙なところです。何度か経験を積むうちに、展示の方法も上手になってくるのではないでしょうか。何事も経験です。

先日、天体望遠鏡の架台のコントローラーにダメージを与えてしまいました。私共の不注意です。自動導入の具合が悪いので、近日中に修理をしようと思っています。車のときもそうですが、思いもよらぬ形でお金がどんどん出ていくので、閉口しています。受け入れるしかありません。 |

|

| 来客 |

| 10月19日(日) |

昨日は、東京から来客がありました。彼は、私共が宮崎でプラネタリウムの修業をしている頃に、私共が住んでいたアパートによく訪ねてきました。私共の職場が休みの日は把握していたようです。まだ高校生のときでした。仲間を数名連れて、午後の早い時間に遊びに来て、いろいろ話をしてから帰るのが習慣となっていたようです。

当時彼は、日南市に住んでいたので、帰りは、私共が彼らを車に乗せて、海岸線の道を日南市まで送り届けていました。宮崎市から日南市までの海岸線は、南国特有の雰囲気があり、気持ちのよいものでした。この海岸線のルートで、私共が一番好きな場所は、いるか岬でした。宮崎市と日南市の市境付近にあり、宮崎市の最南端です。

いるか岬という名前の由来は、かつてこの岬から沖を行くイルカの群れがよく見られたからだそうです。私共は見たことがありませんが、今でも時々その姿を見ることができるようです。車が数台止められる駐車場があるだけです。宮崎を代表する観光地のひとつである、堀切峠はこのルート沿いにあります。標高60メートルほどの峠です。そこから見る太平洋は素晴らしい光景ですが、私共は、その景色よりもいるか岬から見た景色の方が好みです。

話が横道にそれてしまいましたが、彼はその後東京に出てきて働くようになりました。今は赤外線関連の装置に携わるエンジニアです。以降これまでずっと東京で暮らしています。彼が高校時代からの付き合いであることを配慮すれば、すでに50年近くが経過しています。

私共の望遠鏡や撮影装置を見るために来たのですが、お昼が近かったので、挨拶もそこそこに、日立市のいつものお寿司屋さんでごちそうすることにしました。このところ海は時化ており、漁に出られる状況ではありません。絶品のアジフライは、アジの入荷待ちだっために食べることができませんでした。楽しみにしていたのに残念です。

いつもなら、ランチのお寿司を頼むのですが、土曜日であるためランチ定食はお休みでした。そこで、限定10食のバラちらし寿司を頼みました。あとカキフライを単品で二人分。バラちらし寿司はネタも新鮮です。酢飯も程よい酢の加減であり、人肌くらいのちょうどよい温度でとてもおいしく感じました。

カキフライは、ころもがサクサク、中身は半なま状態ででてきました。とてもジューシーでクリーミーです。アジフライに負けず劣らずおいしいものでした。このお店のフライの揚げ方は、一般家庭ではまねのできないクオリティーでしょう。

このおいしい昼食を食べながら、いろいろ話を聞きました。昨年の今頃には、生死をさまようような大病したようです。私共と似たような病気だったようです。そのほかにも、いろいろと背負うものがあったようでした。・・・よくここまで頑張ったねと言いたいところでしたが、彼の話の内容があまりにも重かったため、それすら言い出すことができませんでした。帰り際に、気が向いたらいつでも遊びに来なさい・・・。と言うのが精一杯でした。

さだまさしの「道化師のソネット」の歌詞の一節を引用させていただきます。

「僕達は小さな船に 哀しみという荷物を積んで 時の流れを下ってゆく 船人たちのようだね 君のその小さな手には 持ちきれないほどの哀しみを・・・」 私共と同年代のシンガーソングライターです。その当時28歳の若さで、よくこれだけの歌詞がかけるものだ・・・というのが現在の感想です。東京から遊びに来た彼と、今の私共の状況にはふさわしい一節です。

もどってから、望遠鏡などを片付けてほっと一息つくと、夕方のテレビで衝撃的なニュースが入ってきました。

大谷翔平投手がブルワーズとのリーグ優勝決定戦で、6回0/3を2安打無失点10奪三振で切り抜け、3発のホームランをスタンドに叩き込んだというものです。圧巻のパフォーマンスでした。チームメイトのフリーマン、テオスカーらは、頭を抱えて、信じられないという表情でした。ロハスは固まり、ブルペン陣は小躍りする選手がいたりと、狂喜乱舞でした。グラスノーは「この男は化け物だ」とコメントしています。

興味深いのは、相手チームの反応でした。監督ですら笑っており、選手たちは拍手していました。敵味方を超えて称賛するようすは、野球のすばらしさを超えた何かを感じさせるものでした。申告敬遠を選択しなかった敵将もまた、あっぱれでした。まさに伝説の夜でした。 ・・・大谷選手は狂ってる・・・。前述の話が重かっただけに、少しだけ元気をもらいました。 |

| 絵の新しい分野の取り組み |

| 10月16日(木) |

秋雨前線の影響なのでしょうか。このところ毎日天気が悪く、10月10日(金)以降、太陽面の撮影ができません。毎日、ピアノ練習と絵の取り組みに明け暮れています。ピアノは一向に上手になる気配がありません。情けないですね。

近い将来に予定している個展の準備も一段落しました。また仏像の絵も一段落しました。例えば、三十三間堂の風神・雷神像など、描きたい仏像はまだあるのですが、少し間を置くつもりです。その間、絵を描かないという選択肢はありません。既に40年近く続けてきた取り組みです。絵の質を落とさないために、さらなる高みを目指したいと考えています。

浮世絵は、ずっと前から興味を持っていました。NHKの大河ドラマなどを見ていて、人物を描きたいと思うようになりました。私共にとっては風景画よりもハードルが高いものです。女性をテーマとして、昨日から準備をはじめ、デッサンを開始しました。最初は鉛筆画です。大きさはF6サイズで、スケッチブックにデッサン中です。おそらく2週間程度をかけることになるでしょう。そのあと、鉛筆でグラデーションをつけながら塗ります。完成までには数か月かかるかも知れませんが、できた後に、このブログにアップします。

何もしないで、じっとしているというのは苦手です。特に今年の5月から6月にかけて入院して、命拾いした後はなおさらです。おそらく自らが予想していたよりも早く、最後をむかえるような気がします。それまで、一時たりとも時間を無駄にできません。

新しい取り組みはストレスもたまるものですが、サラリーマン時代や、独立して移動式プラネタリウムの出張投影をしていた頃のストレスとは質が違います。これまでもそうですが、毎日を穏やかに過ごすことが最も大切なことだと思っています。・・・さまざまな出来事があり、難しいですね。 |

| 地魚の煮つけと栗 |

| 10月14日(火) |

台風23号の影響で、海は時化ています。天気も悪く、このところ太陽面の撮影ができません。数日間このような状況が続くと、撮影自体が面倒になってしまいます。よくないですね。 台風23号の影響で、海は時化ています。天気も悪く、このところ太陽面の撮影ができません。数日間このような状況が続くと、撮影自体が面倒になってしまいます。よくないですね。

昨日の夕食は、黒メバルの煮つけがメインでした。知人がすぐ目の前の磯で釣りあげたものを頂戴して、冷蔵庫にストックしておいたものです。最近では高級魚の扱いだそうです。市場ではあまり見かけません。とても身が締まっており、おいしいものでした。

そのほかのおかずは、サンマをたたいたて、それにせん切りのゴボウを混ぜて素揚げしたものです。サンマは豊漁であるために、最近は毎日のように食卓にあがります。そのほかに、さつまいもを素揚したものを出してもらいました。

お米はブランド米を食べています。ブランド米を食べるのは贅沢なように思われるかも知れませんが、病気を患っている私共の体調を配慮して、茶わんの半分程度の量です。食べる量が少ないので、その分おいしいお米を少しだけ食べるという考え方です。お米を購入する頻度はそれほど高くはありません。

昨日は、別の知人宅から栗も頂戴しました。今日、蒸し器で蒸しあげて、中の実を取り出し、それに生クリームと砂糖を少し混ぜて、スイーツの出来上がりです。3時のおやつの時間に食べましたが、栗の風味がしっかりしており、とてもおいしいものでした。 昨日は、別の知人宅から栗も頂戴しました。今日、蒸し器で蒸しあげて、中の実を取り出し、それに生クリームと砂糖を少し混ぜて、スイーツの出来上がりです。3時のおやつの時間に食べましたが、栗の風味がしっかりしており、とてもおいしいものでした。

滞在先のひたちなか市は、食材の宝庫です。さつまいもの収穫が終わり頃をむかえており、これからは、さつまいもを頂戴する機会が増えるのではないでしょうか。楽しみです。

ちなみに、今日の晩御飯には、目の前の磯でとれた、ひじきが出てきます。香りが強くて触感もよく、とてもおいしいものです。スーパーで買うのもとは、まったくの別物です。

頂戴したものが多いので、お金はかかっていませんが、その分、お返しが大変です。

|

| 来客(冨岡啓行氏・阿久津富夫氏) |

| 10月11日(土) |

台風22号の影響で、一昨日は北東の風が強く、曇り空の1日でした。台風が次第に遠ざかった昨日は、その影響もなくなり、爽やかでした。快晴になりました。午前中のうちに、太陽面の撮影を終えました。 台風22号の影響で、一昨日は北東の風が強く、曇り空の1日でした。台風が次第に遠ざかった昨日は、その影響もなくなり、爽やかでした。快晴になりました。午前中のうちに、太陽面の撮影を終えました。

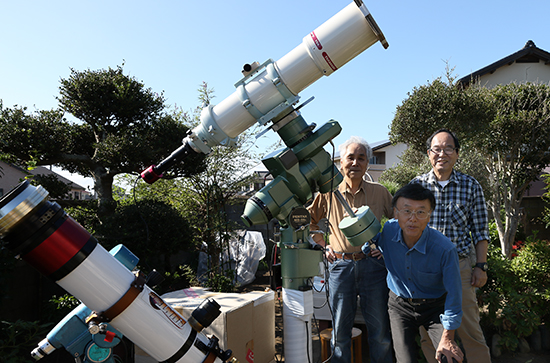

表題のとおり、来客がありました。お二人とも、天文の世界では大変有名な方たちです。

冨岡氏(気象予報士)は、私共にとっては天文の世界の大先輩です。水戸のプラネタリウム館に勤務していた頃、見に来てくださったことがありました。また、私共の方から、職場を訪ねてご挨拶に伺ったこともありました。

一方の阿久津氏は、フィリピンのセブ島に移住して、天文台を地元の人々の力を借りながら、自力でこしらえました。世界的な惑星観測者です。

前回、お二人と会ったのは、いつ頃のことだったのか、互いに首をかしげるほど、遠い昔のことでした。

阿久津氏は来日しており、いくつかの用事の合間に私共の滞在先に立ち寄ってくれました。私共が太陽面を撮影しているところを見てみたいとこのことで、冨岡氏を誘って来てくれました。

冨岡氏は、当時の面影が残っていましたが、物腰が一段と柔らかくなり、きわめて穏やかな印象でした。とても品のある感じです。私共が目指すさらなる老後は、冨岡氏のようになりたいと、話をしながら心から思った次第です。

高齢となった今でも、天体観測(主として掩蔽(えんぺい)の観測です。ある天体が他の天体の背後に隠れる現象を観測する手段)を行っているとのことです。あっぱれとしか言いようがありません。

阿久津氏の撮影した天体の写真を見せてもらいましたが、惑星の写真は、圧巻でした。気流がよいセブ島ならではの写真に目を奪われました。大したものだと思います。また、その行動力には脱帽です。

一通り私共の機材や撮影の様子を見ていただいたのちに、3人で記念写真を撮影しました。手前で望遠鏡の右にいるのが私共、奥の左が冨岡氏、右が阿久津氏です。ご本人たちの許可を得た上で、実名と写真を掲載するものです。 |

| スペース・イラスト3点 |

| 10月10日(金) |

絵の制作が一段落したため、近い将来の個展開催に向けて準備を行っています。物置から昔描いたスペース・イラストを取り出して、データとして保存するために撮影を行いました。以前にも撮影してあったのですが、ハードディスクを横浜の自宅に保管しているため、滞在先でいつでも使用できるように、再度撮影しました。

額を外し、イラストをカバーしているガラスをクリーニングしてから、ガラスも外して撮影したので、合計12点の撮影を終えるまで、2日がかりとなりました。

これらのイラストは、個展の際に展示すると同時に、ポストカードとして販売を予定しています。会場はすでに押さえてあります。案内状は、いずれ送付するつもりです。このホームページの「ギャラリー」「エアブラシイラスト」に、小さい画像を掲載してあります。絵の解説もそちらにありますので、興味のある方は、見つけてみてください。これらの作品は、1989年から1998年にかけて描いたものです。

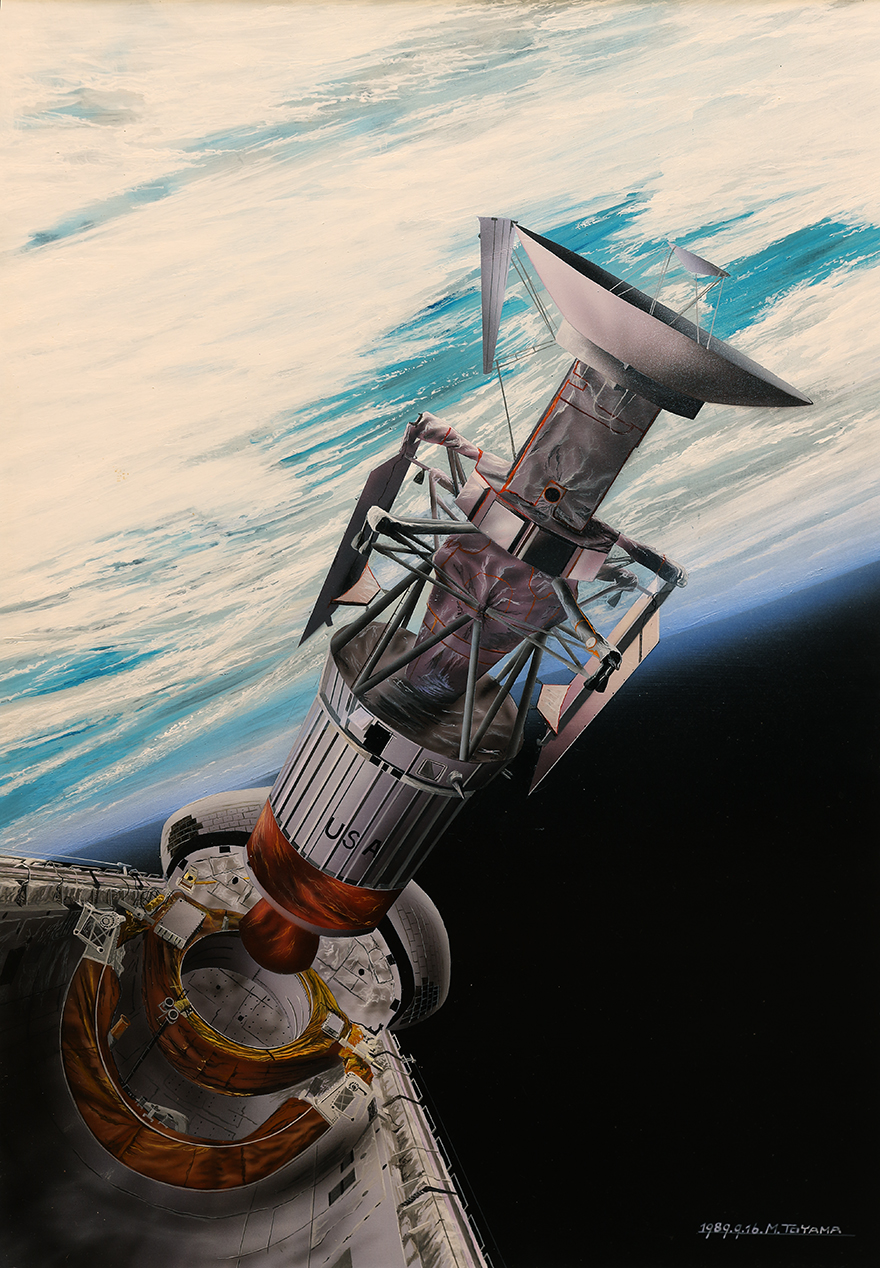

一番下の作品は、スペース・イラストの最初の作品です。この作品は、ギャラリーにアップしていませんでした。タイトルは「マゼラン探査機の打ち上げ」です。アメリカのNASAが1989年に打ち上げた、金星を探査するための惑星探査機です。スペースシャトル「アトランティス」のカーゴベイに搭載され、そこから射出されています。スペースシャトルから射出された初の惑星探査機となりました。

フェルディナンド・マゼランの名にちなんで名付けられた探査機です。大航海時代のポルトガル出身の航海者で、スペイン帝国の艦隊を率いました。航海半ばで亡くなりましたが、部下がその艦隊を引き継ぎ、史上初の世界周航を果たしています。このマゼランの肖像画も、後にコンピュータ上で、Photoshopを使用して、白黒写真を参考にカラーで描いています。プラネタリウムの解説で必要になるからでした。

探査機は、金星の厚い雲を通して表面の様子を観測するために、合成開口レーダーを搭載し、表面のデータを取得しています。私共が最も好きな探査機であり、イラストの後に、3DCGソフトが、個人のコンピュータでも使用できる環境が整った頃、LightWave 3Dというソフトを使用して、探査機のモデルを作っています。

これらのイラストは、今見ると未熟です。額装して長い間物置に放置してあったので、カビなどが発生していたり、多少の劣化が見られます。いずれは、手放すことになるでしょう。 |

|

|

|

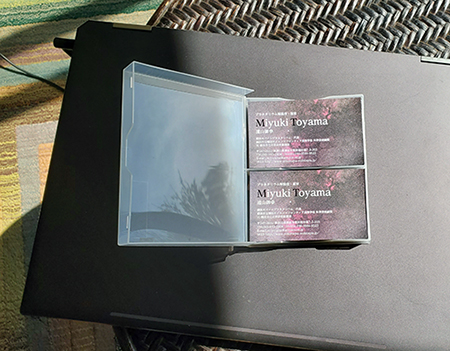

| 名刺の印刷 |

| 10月9日(木) |

名刺の数が少なくなってきたため、印刷に出しました。どんな手段で印刷するか迷っていましたが、最終的には、ネット上から印刷を依頼しました。出来上がって郵送されてきたのが、画像の名刺です。 名刺の数が少なくなってきたため、印刷に出しました。どんな手段で印刷するか迷っていましたが、最終的には、ネット上から印刷を依頼しました。出来上がって郵送されてきたのが、画像の名刺です。

パソコンのプリンターで印刷することも考えました。名刺を印刷するためのファイルは、Adobeのイラストレーターで作成したものがあります。

しかし、名刺用の用紙を購入しなくてはいけないこと、プリンターのインク代などの必要経費を配慮し、ネット上から印刷を頼んだ場合の経費と比較すると、結果的にどちらもさほど変わりませんでしたので、ネット印刷としました。

価格は、100枚を印刷して郵送料込みで、1,000円を少し超える程度です。できあがって郵送されてきたものを見ると、紙質、厚み、そして印刷のクオリティーのいずれも満足できるものでした。

ネット上から依頼するときには、テンプレートが用意されているので、それを加工して、背景に自ら撮影した天体写真を配置しています。その時点で、オリジナルのテンプレートとは、ほど遠いものとなります。裏面にはスペース・イラストを配置しました。

初対面の方には、今後この名刺を差し出すことになるのですが、そもそも名刺を差し出す場面が極めて少なくなっています。おそらくは、プラネタリウム解説者を引退するまで使い続けることになるでしょう。

私共は、横浜市の公共施設である、横浜こども科学館に長年勤務し、プラネタリウムの仕事に従事してきました。最後の3年間は、その組織において、組織をコントロールする仕事につきました。そして独立します。2008年のことでした。その後は、移動式プラネタリウムの出張投影の仕事を中心に、プラネタリウム用のコンテンツ制作などを手がけ、現在に至っています。

移動式プラネタリウムの出張投影の仕事は、とても大変でした。その当時を振り返ると、あまり良い思い出は残っていませんが、その時に経験したさまざまな出来事は、今の私共の仕事にも役立っています。すなわちこれまでの仕事で、その時は遠回りしていると考えていたことでも、無駄になっていることは、何もないということです。

移動式プラネタリウムの出張投影の仕事は、2017年12月で終了しました。全国436か所で投影し、その間の投影日数は659日、投影回数3,608回、観客数107,049人でした。観客動員数に関しては、終わってみれば、あれだけ投影したのに意外と少なかったな・・・というのが、データをまとめた時の印象でした。

現在は、関市まなびンセンターの12メートルドームに、メガスターゼロ投影機を仮設して、解説を行っています。仕事はそれだけです。今年度は6回、合計12日間の投影です。次が今年度の最後になります。私共の年齢は72歳です。今年は大病もしましたし、今その後遺症に悩まされています。薬で治療を続けていますが、それでも仕事をさせていただけることには、常に感謝しています。

さて、定年退職(私共は、早期の定年退職扱いでした)をすると、どなたでも経験することがあります。私共もそうでした。退職してから、独立するまでは、肩書がないのです。すなわち、初対面の方とお会いしても、名刺を差し出すことすらできないのです。また、個人事業者の場合は、名刺を差し出しても、相手に信用されることは、あまりありません。

どこどこの誰誰ですと名乗る場面で、「どこどこ」が存在しないということは、精神的にはかなりきつかったです。組織に属していることが、どれだけ社会的な信用度が高いかを痛感させられました。しかし、今ではすっかり慣れてしまいました。相手にどう思われようとまったく気になりません。

サラリーマン時代は、取引先からの連絡が毎日のようにありました。また職場内での相談件数もかなりの数でした。うんざりしていました。退職した途端、それらがなくなります。

最初は、職場をやめてせいせいしたと思いました。しかし、それも1週間程度の感情です。そのうち、自分は世の中において必要とされていないのではないだろうか・・・と思うようになります。朝から晩まで自宅にいると、パートナーとの関係も変化します。一家の大黒柱として家計面を支えているという自尊心もなくなります。街を歩くと、昼休み時間などに、さっそうと歩くサラリーマンの皆さんをうらやましく思いました。私共の場合は、その時点で軽いうつ状態でした。

私共の場合は、独立して約3か月が経過した頃から、仕事のオファーが舞い込むようになりました。それも全国からです。それからは、毎日のように忙しくなり、週末は、地方に出向いて投影を行うことが多くなりました。平日でも、学校などからオファーが来るようになり、2017年12月でこの事業をやめる頃には、いくつかのオファーをお断りする状態でした。

仕事のクオリティーを確保するために、すべての投影を自ら行いました。スタッフを雇って業務を拡張するということは、考えていませんでした。利益を追求することが最優先ではなく、生活ができていれば、それでよいと考えていました。

プラネタリウムにおける解説とは、奥が深く、いまだに自分で納得できる投影ができているわけではありません。しかし、さらなる高みを目指すのは、その気持ちがあっても、私共の年齢を考えれば、無理があることでしょう。今は投影を中心とする仕事の質を落とさないことを最優先に考えています。

定年退職は、サラリーマンならだれもが通過する過程です。うつ病にならないように、その後の人生に明確なビジョンを持って乗り切っていただきたいと思っています。・・・誤解しないでいただきたいのは、私共の現状には、必ずしも満足していないということです。このブログ「星雑記」で、人様のアドバイスをできる立場ではないのですが、あくまでも退職から独立、そして今に至るまでの経験談としてとらえてください。サラリーマン時代は、仕事のプレッシャーに押しつぶされそうになり、歳をとった今は、体の自由がきかなくなり、毎日の生活自体が大変です。生きていくということは、いろいろな苦しさに耐えることなのかも知れません・・・。 |

| 白川郷の観光客 |

| 10月5日(日) |

|

白川郷・五箇山の合掌造り集落として、ユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されていることは、どなたでもご存じでしょう。白川郷は岐阜県に位置し、富山県、石川県の県境になります。一方で五箇山は富山県に位置し、岐阜県との県境近くにあります。

私共が最後に白川郷を訪れたのは、2021年10月29日(金)の夕方のことです。翌日から2日間は、関市まなびセンターでの投影が控えていました。その日の午後にホテルにチェックインしたのち、そのまま白川郷に向かいました。白川郷で星空の写真撮影を行うことが目的でしたが、天気が悪かったため、断念しました。

仕方がないので、上の画像を撮影して戻ってきました。これは、2021年11月2日(火)の、このブログ「星雑記」にアップした画像と同じものです。このときまでで白川郷には15回ほど行っています。当時は、白川郷をテーマとした風景写真や星景写真に取り組んでいたためです。白川郷の中は、すでに土地勘があります。

最近、ネットの動画ニュースによると、白川郷の外国人観光客が、初めて日本人観光客の数字を上回ったということを聞いて、驚きました。そして複雑な気持ちです。その関係で、駐車場の料金が倍に値上げされたそうです。警備員も増やさなくてはいけないだろうし、たくさんの観光客に対応するための、インフラの整備にもお金がかかるのでしょう。

世界遺産の中で、生活している地元の人々のことを配慮すれば、必ずしも喜べる状況ではないように思っています。観光業を生業にする家では、売り上げも上がって、よいのかも知れません。しかしながら、敷地内まで無断で侵入してくる外国人観光客等、マナーを守らない人も増加しているのではないでしょうか。

奈良公園では、鹿をいじめる外国人観光客の問題が取り上げられるようになりました。また、鹿せんべい以外の食べ物を上げてしまう人など、様々な事案が発生しているようです。昔から神様の使いとして、人々と共存してきた鹿たちが、これから先、生態系に影響を受けなければよいのですが・・・。

外国人がたくさん来る観光地では、食べ物などの値段が、地元の皆さんには、手が出せないほどの価格になっているところもあるようです。ある意味、ぼったくりなのかも知れません。しかしながら、それで外国人観光客が減ってくれるのであれば、それはそれでよいと思っています。

私共が定宿とする、関市のホテルにも、外国人観光客が宿泊するときがあります。彼らの多くはマナーがよいのですが、中には団体客が、マナーを守らず、我が物顔で朝食を食べている様子などを目撃することがありました。しかし、最近ではそのような団体客は少なくなり、個人旅行で利用されている方がほとんどです。

外国人の移住者も増加傾向にあるようですね。治安のよさや、礼儀正しい国民性、海外のレストラン並みのクオリティーで、24時間いつでもお弁当などが買えるコンビニなど、日本人が当たり前と思っていることにとても魅力を感じているようです。移住者が増えすぎると、治安が悪くなることが他の国の事例からも想像できます。正直、これ以上もう来ないでください・・・と思っているのは、私共だけでしょうか。 |

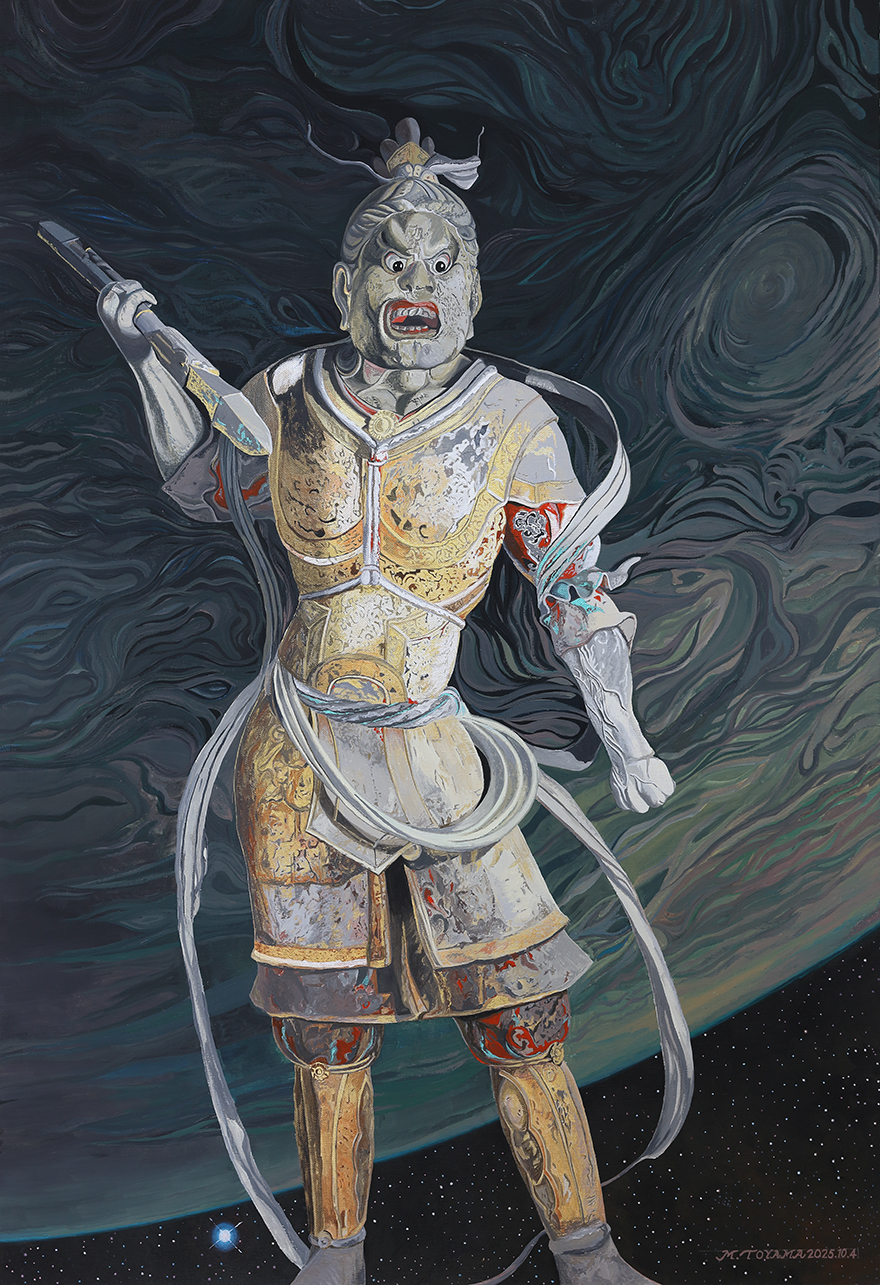

| 絵38作目(執金剛神立像/東大寺 秘仏 10月4日) |

| 10月4日(土) |

|

前回の絵は「金剛力士像/金峯山寺」でした。完成したのは2024年1月末でしたので、以来、久ぶりに絵筆を握りました。30号キャンバス(910mm×652mm)に描いています。前回の絵を完成させてからは、鉛筆画に取り組んでいました。

鉛筆画は21作描きましたが、その最後の作品は、今年の7月末に完成しました。約2か月で今回の絵を完成させたことになります。これまで30号キャンバスの絵は2枚ほど描いていますが、それらに比べると驚異的なスピードで完成しました。手を抜いているわけではありません。納得のいくところまで描き込んでいます。・・・でもすぐに満足できなくなるでしょう。

この執金剛神立像(しゅこんごうじんりゅうぞう)は塑像です。すなわち粘土でできています。像高は170.4cmです。東大寺の秘仏であり、法華堂(三月堂)の逗子の中に納められています。奈良時代(天平時代)の作で、国宝です。

目を見開き怒っているように見えるお顔は迫力があります。右手に持っているのは、金剛杵(こんごうしょ)です。例年12月16日に特別開扉されます。保存状態がよく、金箔や彩色が鮮やかに残っており、その極彩色は、当時の仏像の華やかさを今に伝えるものです。この当時の像としては、最高傑作といわれています。

この金箔などの派手な色合いを表現するために、いつも使用しているアクリル絵の具の中でも、メタリック系の絵の具を多用しました。少し暗めの照明のもとで見ると、鎧の部分が輝いて見えるので、神秘的な絵となります。背景に持ってきたのは、木星です。仏像とは全く関係がありませんが、イメージとして、この像の背景に持ってくるならふさわしいだろうと考えて描きました。参考にしたのは、ジュノー探査機による画像ですが、スペース・アートではないので、原形はとどめていません。感覚的に描いています。

近い将来に予定している個展の作品は、これですべて描き終わりました。あとは、額装するだけですが、額に入れると保管場所のスペースを取ることと、重たく、値段も高いので、個展の直前に額装するつもりです。

しばらくは、新作には取り組みません。以前の絵で、気に入らないで修正を中断してしまった絵が1枚あるので、それを完成させたいと思っています。 |

| 伊勢海老と椎茸のフライ |

| 10月2日(木) |

右の画像は、昨日の夕食のおかずです。右が伊勢海老のフライ、そして左が椎茸のフライです。 右の画像は、昨日の夕食のおかずです。右が伊勢海老のフライ、そして左が椎茸のフライです。

伊勢海老は、これで1匹分です。これまでは、刺身や湯引きして食べていましたが、少し飽きてしまいました。贅沢ですね。フライにすると、とても食べ応えがあり、おいしいものです。

知人の方が、目の前の磯で、その日に釣り上げた魚や、伊勢海老などを持ってきてくれます。漁の手伝いをしているらしく、網にかかって商品として出荷できないような伊勢海老をくれます。例えば、触覚が失われてしまっているような個体です。味はまったく変わりませんので、大変ありがたいと思っています。

いつもいただいているので、先日の関市からの帰り道で、新東名の岡崎サービスエリアに立ち寄り、伊勢市名物の赤福を買ってきました。私共がそこを通過する時間帯には、完売になってしまっていることが多いのですが、今回は立ち寄る時間がいつもよりも早かったために、購入することができました。

知人宅にもっていったら、お返しに伊勢海老をいただきました。伊勢名物の赤福が伊勢海老に化けたわけです。伊勢海老といえば、三重県が有名ですが、最近では、不漁が続いているようです。温暖化の影響で海水温が上昇し、千葉県沖や、茨城県の私共が滞在する地域などでとれています。

こどもの頃の夏休みは、海で魚突きをするのが日課でした。まれに伊勢海老を見かけることはありましたが、とったことは一度もありませんでした。このような状況になるとは、夢にも思いませんでした。時代は変るものですね。冷蔵庫の中には、魚類のストックが冷凍されて出番を待っています。今日の夕食は、地魚の煮つけです。こどもの頃によく釣っていた魚ですが、その当時は、自分で釣ってきた魚を食べることはありませんでした。

この歳になって、食卓にのぼる地魚を食べると、こんなに身がしまっていておいしいものだったのかと思っています。もったいないことをしました。刺身も嫌いで食べませんでした。地元のスーパーでは新鮮な刺身が手に入りますので、今では好んで食べるようになりました。

来週は、高校時代のクラスメートに頼みごとがあるので、車で30分ほどの距離にある、魚料理のお店に行って、お寿司とアジフライを食べることにしています。そのお店のアジフライは絶品です。 |

| 彼岸花(ぴっぴの庭太陽観測所 茨城県ひたちなか市 9月30日) |

| 10月1日(水) |

今日は朝から雨が降っていますが、昨日はとても良い天気でした。関市に出張していたので、このところ太陽面の撮影ができませんでしたが、昨日は6日ぶりに撮影を行いました。 今日は朝から雨が降っていますが、昨日はとても良い天気でした。関市に出張していたので、このところ太陽面の撮影ができませんでしたが、昨日は6日ぶりに撮影を行いました。

気流はまだよい状態でしたので、高拡大で黒点を撮影できました。また、日没後の空において、国際宇宙ステーションの通過を見ることができました。

昨日、撮影した画像は、こちらからご覧ください。昨日は疲れていたので、画像処理は途中でやめてしまいました。今朝になってから画像処理の続きを行い、先程アップしたものです。

庭に出ると、左の画像のとおり、望遠鏡のまわりには、彼岸花が満開となっていました。鮮やかな色ですね。以前はなかったのですが、いつの間にか庭に咲くようになっていました。

球根に強い毒性を持っているということのようですが、毎年咲くのを楽しみにしています。

秋分の日を過ぎてから、だいぶ涼しくなってきました。「暑さ寒さも彼岸まで」ということわざがあります。最近では温暖化の影響で、この日を過ぎても暑い日が続きますが、少なくとも今年はこの言葉通りに推移しているように思います。滞在先のひたちなか市だけの傾向かも知れません。

位置天文学の世界では、春分点・秋分点はとても大切な点です。地球の赤道を空まで延長したものが天の赤道です。地球は太陽のまわりをまわりますが、私たちから見ていると、太陽が地球のまわりをまわるように見えます。この太陽の通り道を、天の黄道と呼んでいます。

天の赤道と黄道は23度26分傾いています。これは地球の自転軸の傾きによるものです。

天の赤道と黄道の交点は2か所あります。黄道が南から北へと交わる点(昇交点といいます)が、春分点です。北から南へ交わる点(降交点といいます)が、秋分点です。

この春分点・秋分点を太陽が通過する日が、それぞれ春分の日、秋分の日です。国立天文台が前年の2月に官報(歴要綱)で発表しますので、それをもって正式に日付が決まります。

この2つの日には、昼と夜の長さが、ほぼ同じになります(厳密にはいくつかの理由により、完全に等しくはなりません)。太陽は真東から上り、ほぼ真西の方角に沈んでいきます。

位置天文学の世界では、とても重要な点です。すべての星や星雲・星団などの座標は、春分点を原点としています。また天体の軌道計算のときにも、必要な点です。

私共は、若い頃に、位置天文学や天体の軌道計算に熱心に取り組んでいたことがあるため、これらについては詳しくなりましたが、今では漠然としか覚えていません。

私共のプラネタリウムには、機能がありませんが、常設のプラネタリウムでは、赤道・黄道ともに目盛を表示することができるので、それを表示しながら、太陽を日周運動で動かすと、その日の太陽の動きがよくわかるばかりでなく、緯度変化という機能を利用して、南極や北極における、太陽の動きも再現できますので、機会があればぜひご覧ください。前述の説明がよく理解できるでしょう。百聞は一見に如かずです。

先日の雹(ヒョウ)で車のボンネットをボコボコにされたため、本日、車を修理に出しました。おそらくボンネットそのものを交換することになるでしょう。 |

| 仮設プラネタリウム(関市まなびセンター 岐阜県関市 9月27日から28日) |

| 9月29日(月) |

|

岐阜県関市の、まなびセンターにおいて、直径12メートルドームにメガスターゼロ投影機を仮設して、投影を行いました。9月27日(土)から28日(日)の2日間です。9月に入って2度目の投影となりましたので、なんだか少しあわただしい感じでした。

温暖化の影響でしょうか。秋分を過ぎてもまだまだ暑い日が続いています。滞在先は海岸線なので、だいぶ涼しくなってきていますが、関市ではそうはいきませんでした。長袖を持っていきましたが、必要ありませんでした。

投影後半部のテーマ解説は「10月6日は中秋の名月」という設定です。来月の中秋の名月に関して解説するものです。解説の冒頭の部分では、先の9月8日(月)の未明に見られた皆既月食を撮影した画像をご覧いただきながら、当日のこの現象について解説しました。

そのあと、中秋の名月に関して解説しました。なぜこの時期に中秋の名月になるのか、なぜ名月というのか。地平線から上る月は、なぜ大きく見えるのか、月の暗い模様を、世界各国では何の形に見ていたのかなどです。小学生低学年の児童にも理解できるような内容としました。

実際に撮影した中秋の名月や、満月の画像をたくさん使用しました。解説しながら、よくこれだけ撮影したものだと、自分でも改めて思ってしまいました。今度の名月の時にも、撮影してみたいと考えています。

中秋の名月には、お供え物をすること、それは地方によってさまざまなこと、などについても触れています。この行事は、平安時代に中国から日本に伝わりました。最初は貴族の間で行われていましたが、後に庶民にまで広がり、収穫の感謝の意味を込めて、月見団子や里芋を供えるようになったということです。

日本には、季節の変化に伴い、さまざまな伝統行事が存在しますが、大切にされてきたこのような行事を、後世に伝えてもらいたいという願いを込めて、解説を行いました。

土曜日の夜は、市民天体観望会の日です。27日は天気がよく、その時間になっても安定していました。「夏から秋の星雲星団を見よう」というタイトルをつけていましたが、西の低い空には月が、東の空には土星も見えていましたので、それもご覧いただきました。参加者は多めでした。皆さん楽しまれていたようで何よりです。

東京から、教え子のひとりが家族とともに、はるばる私共の投影を見に来てくれました。遠くから来てくれたことに、驚くと同時に感謝した次第です。こどもたちの成長ぶりには、びっくりしました。

|